转自:长安街知事

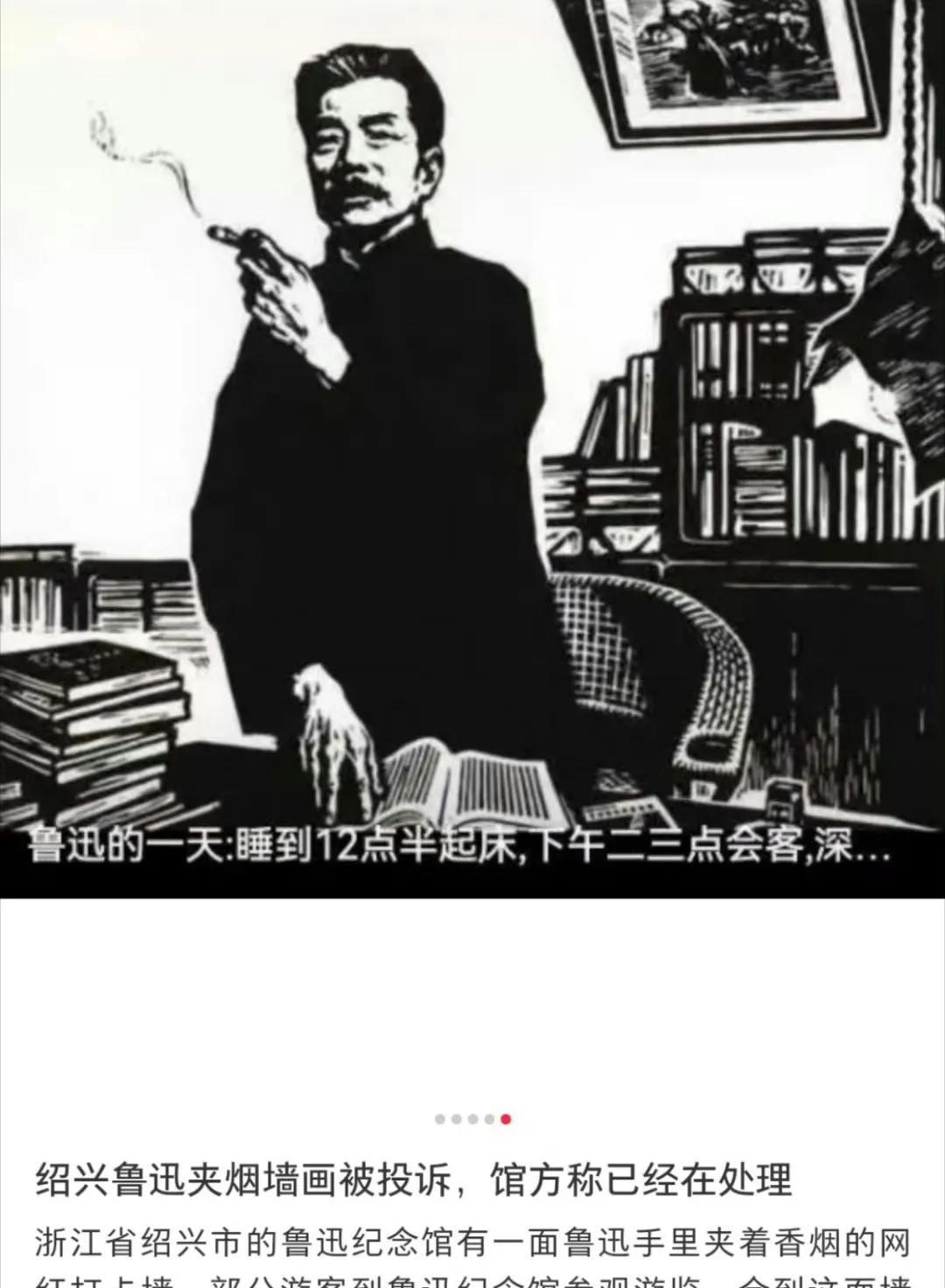

近日,浙江绍兴鲁迅纪念馆里的一幅“鲁迅夹烟”的墙画被游客投诉到当地政务平台,称其可能误导青少年。

事态几经发酵,纪念馆25日深夜回应,景墙“符合鲁迅文化的历史背景,富有民族性、地方性和艺术性”,“景区始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不轻易改变鲁迅故里在广大游客中的既有形象”。

言外之意是,吸烟的鲁迅,即是真实的鲁迅,不想改也不能改。

鲁迅故里景区

吸烟是鲁迅的符号

也是他表达的工具

不知何时起,烟,已经成了鲁迅先生不可分割的个人符号,烘托着他的精神气韵。

他几乎抽了一辈子香烟。他说自己日常三事,便是“仰卧——抽烟——写文章”;在给故友的信里,说自己“酒是早不喝了,烟仍旧,每天三十至四十支”;在致胡风的信中,他写道:“消化不良,人总在瘦下去,医生要我不看书,不写字,不吸烟——三不主义,如何办得到呢?”

鲁迅博物馆原常务副馆长、中国鲁迅研究会常务副会长黄乔生告诉长安街知事,他在编著《鲁迅图传》一书时发现,鲁迅存世的相片中,夹着香烟的照片就有10到20张。照相并不普及的年代,他主动选择将香烟作为自己的个人标识而存留下来。在那个历史语境里,禁烟的意识尚未形成:“我们不可能删掉,更不可能修改这些照片。”

鲁迅照片

吸烟,也是鲁迅笔下表情达意的工具。

在《秋夜》里,他“打一个呵欠,点起一支纸烟,喷出烟来,对着灯默默地敬奠这些苍翠精致的英雄们。”

《野草》的最末,在写尽了刘和珍等进步青年的惨剧和悲歌后,他说自己“疲劳着,捏着纸烟,在无名的思想中静静地合了眼睛,看见很长的梦”。“烟篆在不动的空气中上升,如几片小小夏云,徐徐幻出难以指名的形象”,恰如悲痛与欣喜、绝望与希望交织的心绪。

“中夜鸡鸣风雨集,起然烟卷觉新凉”,道尽他的寂寞,也点燃斗争的决心。

鲁迅的形象因“吸烟”而立体起来,烟和潇洒恣肆相连,也与苦闷惆怅有关。以至于后世很多读者,已经将他夹着香烟、横眉冷对的形象刻入脑海。仿佛没有烟雾缭绕,不足以凸显其思考与痛苦。

连周令飞也说,有人主动给不吸烟的他递烟,因为他是鲁迅的孙子。

全面看待鲁迅

就不会产生误解

时光匆匆,在鲁迅先生逝世近90年后,吸烟已经被公认为一种不良的生活习惯。随着几番公共场所控烟、禁烟的运动,还有舆论场上因控烟引发的冲突,都让人们对“吸烟”这件事分外敏感起来。代际更替之间,对文化符号的解读也出现了分野。

哪怕是夹在鲁迅先生的指尖,这一支烟都被解读出了不同的含义。

不必钻牛角尖,我们可以有更优、更全面的解决方案。黄乔生认为,这次的争议也给策展人们提了醒:以后在博物馆、纪念馆等公共教育场合,应当尽可能地考虑多种因素,努力减少一些“负面”细节对青少年的影响。

他认为,在尊重历史事实、准确表达生活现状的前提之下,做出适当调整,或许是有必要的,比如可以加以说明。“我觉得可以在展览中加上一笔:吸烟严重地损害了鲁迅的健康,让观众理解,这个不健康的生活习惯其实是他苦闷心情的出口。”

事实上,鲁迅也深刻感受到吸烟对健康的损毁。因为肺病反复,他在大夫的建议下多次尝试戒烟。在晚年写给许广平的信中他说:“今天我发见我的手指有点抖,这是吸烟太多了之故,近来我吸到每天三十支了,从此必须减少。”

在致许钦文的信中,他说医生将自己的病定性为“喝酒太多,吸烟太多,睡觉太少之故”,“所以现已不喝酒而少吸烟,多睡觉,病也好起来了。”

他多次抱怨戒烟的痛苦,“禁劳作,但还只得做一点;禁吸烟,则苦极矣”。

那个从吸烟中排解愁闷、获得灵感的是鲁迅,那个与肺炎缠斗、努力戒烟的也是鲁迅。鲁迅,从来不止是一个单一的文本、一幅扁平的墙画。如果能够全面地去看待、审视鲁迅,就不会产生误解与苛责。

从某种程度上说,这幅夹着香烟的墙画拓展了新的讨论空间——我们如何从历史人物身上汲取养分?对待他们身上一些争议性的符号?作为文化单位,如何还原一个全面、真实、具体的人?

鲁迅穿过的毛背心

黄乔生说,鲁迅“刚强锐利,思想深邃”的形象,吸引着一代又一代的青年去了解他、靠近他,甚至模仿他。前几日上海书展广受追捧的“鲁迅同款毛背心”,便在年轻人中掀起了一场时尚风潮。我们当然应该充分信任青少年和年轻人们的判断力,毛衣与香烟,都是鲁迅。

先生若在今天,想必会乐见这样的讨论——他总是那样热衷论辩,又总是赞赏与拥抱一代新人。

图源:视觉中国

![鲁迅夹烟遭二次投诉敢情投诉抵制吸烟是假,最后带货才是真[doge]](http://image.uczzd.cn/15552268135245253905.jpg?id=0)