河南孟州,一男子突然发现,家里装上了光伏板,业务员说是他父亲签的合同,男子感觉不对劲,父亲70多岁了,活到哪天都不一定,咋可能签25年的合同?男子一调查,是业务员代替他父亲,跟公司签的合同,把他家房子租出去了,说每月给700元,签完合同又变脸,说一年给700,每天平均才2块钱,男子气坏了,找业务员理论,业务员却说:我跟你舅是同学,都同意了才签的。男子怒怼:别说我舅,我舅都没了好多年了!

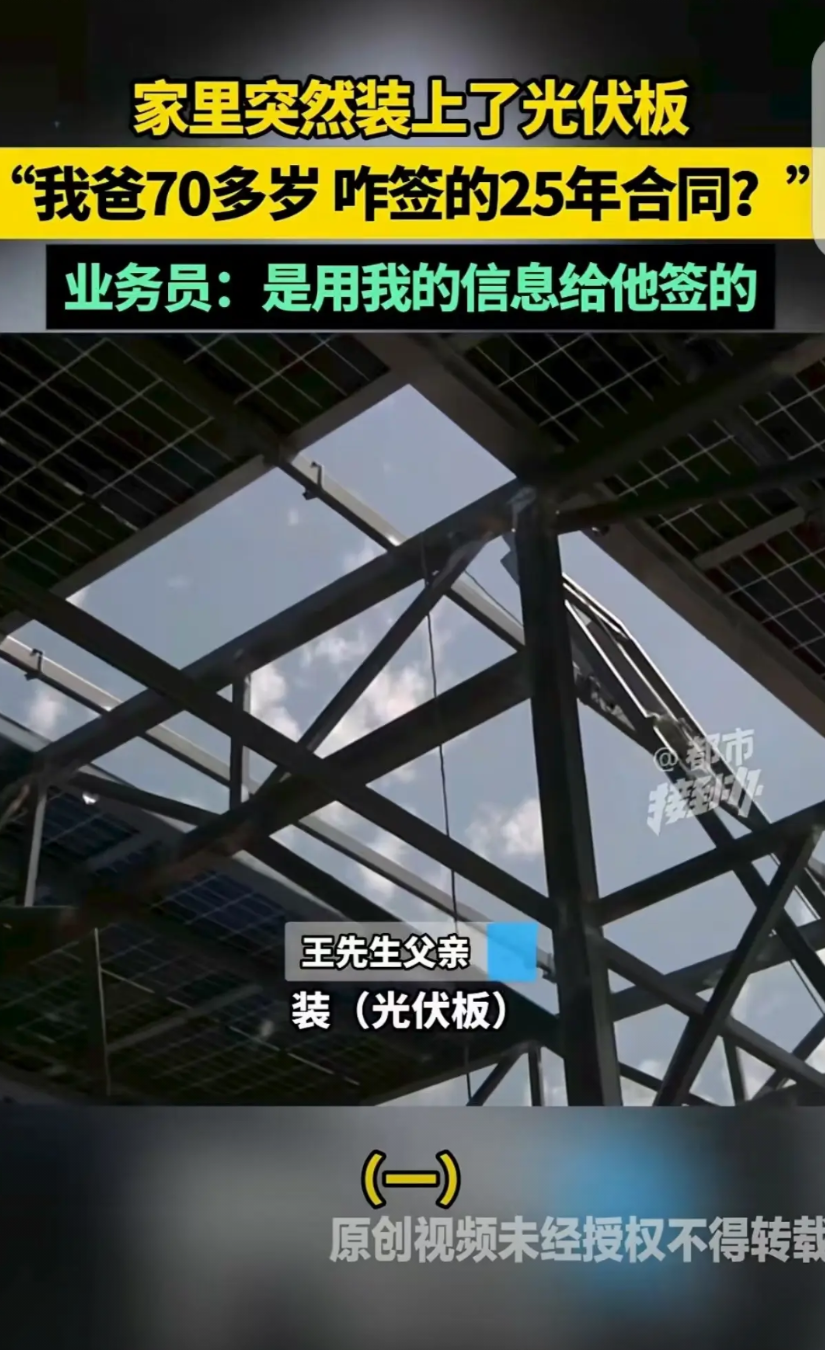

8月11日,据都市报道发布,2025年7月的一天,王先生突然发现家里装了光伏板,已经安装30多块,幸亏他发现及时,否则就安装完毕了。

男子找到业务员王某,质问他是咋回事?王某却理直气壮的说,是他父亲老王同意的,而且双方都签了25年合同了。

王先生一听,觉得太过蹊跷,父亲老王都古稀之年了,说句不中听的话,父亲能否活25年都不一定,他咋可能签这样的合同?家里这么大的事,父亲连一声招呼都没跟自己打,太离谱了。

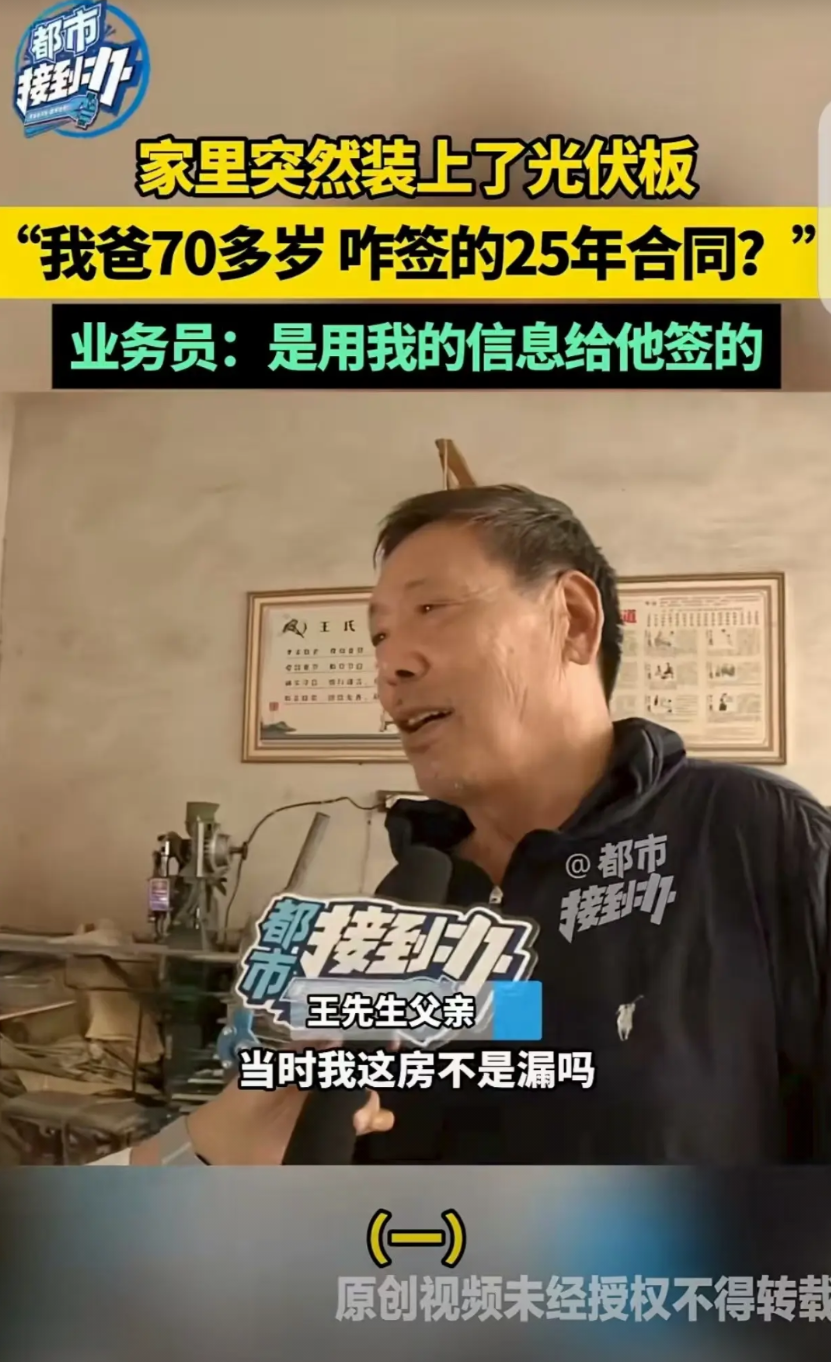

王先生跟父亲求证,父亲却说,家里房子漏雨,他想搭个棚子,业务员王某却说,不用搭棚了,给他家装光伏板,还能挡雨,还能收租金。

王某跟老王承诺,如果他同意,一个月给700租金。

老王一算挺划算,安上光伏板还能挡雨,每月还能有700元收入,一高兴就答应了。

但老王过年龄了,王某说他可以代签,拿着老王的身份和房屋的产权证明,就可以办理安装光伏板的业务。

万万没想到,合同签完后,王某言而无信,说好的每月给700元,变成一年700元,也就是说,这49块光伏板悬在头顶,每月才几十块钱,一天合两块多,还不能拆除,还得配合维修。

王先生火冒三丈,他找到王某,要求他立马拆除,王某却和他套近乎,说和他舅舅是一个村的,王先生父亲也认识他,都沟通好了才安装的。

王先生怒斥王某:别说什么我舅,我舅都死了好多年了,我父亲压根就不认识你。

王某一看王先生不好对付,承诺7-10天拆除,可却迟迟不动手,王先生愤怒的找到媒体帮忙解决。

记者根据合同,按图索骥找到光伏公司所在的位置,想了解一下,没有本人签字,仅仅拿着身份证明和房租合同,就能签合同吗?

可到了才发现,光伏公司地址竟然是一个老旧小区,而压根查无这家公司。

记者又按照公司电话打过去,接电话的说,那不是她们公司地址,应该是下面代理商地址,让记者建议那边的业务员就可以了,对于其他问题,对方一问三不知。

有人说,这个一般一次次给了很多钱,后面租金就少了,我大伯家就给装了,老房子,现在不住人了,有两百多个方,一次性给了3万多块钱,后面每年有几千块钱租金吧,反正也记不起来多少了,就是有租金,但不多,签二十年吧。

自己家里房子漏水,要是自己多关心一下老人的生活,早把漏水问题处理了,不就没有现在的事了?

好好看合同,其中一条就是,要拆迁需要你在给找地方安装,并要是翻盖房屋需要个人掏拆装费。

这个装屋顶光伏,时间25年。其实就是,安装光伏的公司,赌你们不能坚持这么长时间,违约。然后就是赔偿了。

自己购买太阳能板,厂家有人指导安装。天上不会掉馅饼的,你不占人家小便宜,就不会被骗。

《民法典》第143条规定:具备下列条件的民事法律行为有效:

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

民事行为能力与意思表示真实性:王先生父亲老王,已70多岁,在业务员王某的诱导下签订25年租赁合同,且合同内容存在重大误解,承诺租金由“每月700元”变为“每年700元”。

若老王因年龄、认知能力或王某的误导而未能真实理解合同风险,如长期租赁、租金变更,其意思表示的真实性存疑。

根据《民法典》第143条,民事法律行为需“意思表示真实”方为有效。若合同签订存在欺诈或重大误解,王先生可主张合同无效。

25年租期对年长者而言具有明显不合理性,且租金显著低于市场正常收益,可能被认定为违反“公序良俗”或“显失公平”,属于无效或可撤销的民事行为。

《民法典》第171条规定:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。

业务员王某代签合同属于无权代理:王某自称代理老王签字,但未取得明确授权,如书面委托书,且王先生及其父亲事后明确拒绝追认。

根据《民法典》第171条,无权代理行为未经被代理人追认,对老王不产生法律效力。光伏公司若主张合同有效,需证明王某有合法代理权或老王事后追认,否则合同自始无效。

光伏公司登记地址虚假,涉嫌以虚构主体身份签订合同,可能构成欺诈。

若王某以公司名义实施欺诈行为,公司需承担连带责任;若公司本身为“空壳”,则王某个人可能涉嫌合同诈骗。

对此,你怎么看?

评论列表