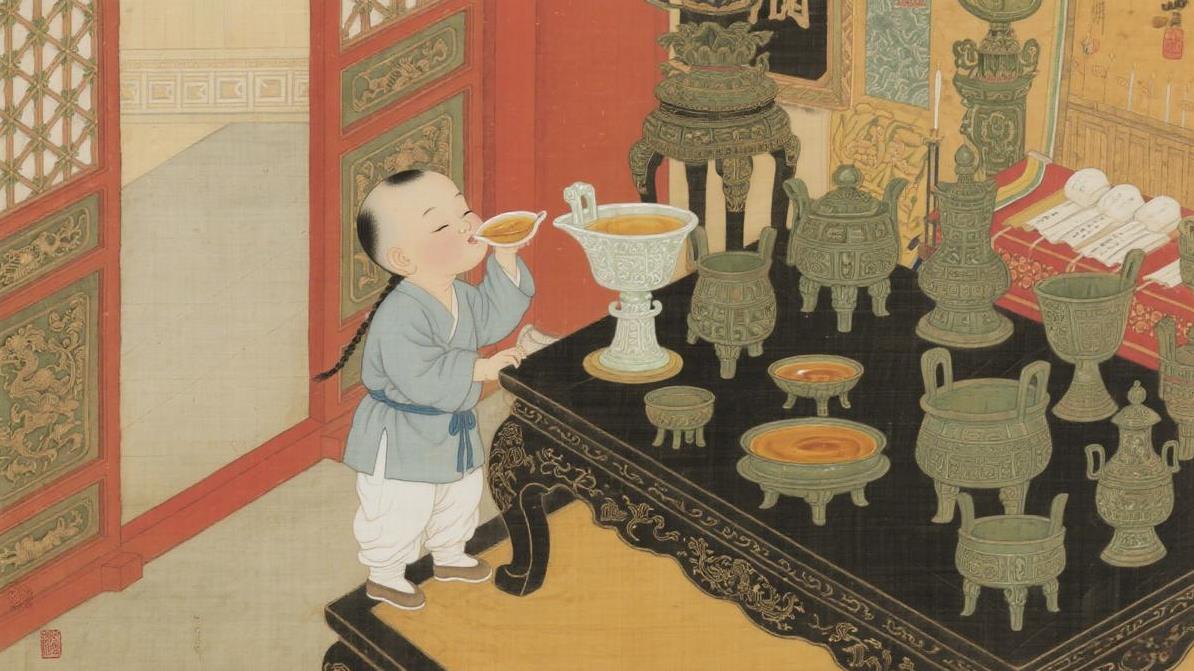

公元1015年,荣王府的一个侍女为了和情郎私奔,偷了王府几个金镯子,东窗事发后,侍女心一狠,一把火点着了荣王府,差点将宋朝推入万丈深渊。 公元1015年,荣王府里头,有个叫韩氏的丫鬟,跟王府的侍卫孟贵俩人看对眼了,打算私奔。为了跑路,韩氏隔三差五就偷王府的金镯子。这事儿吧,最后还是露馅了。韩氏想遮掩,结果被乳母给告发了,直接就被关进了佛堂。孟贵呢,本来奉命去看守她,结果倒好,成了帮她逃跑的帮手。 荣王叫赵元俨,是宋真宗的亲弟弟,人称“八大王”。这人在朝堂上威望高,家里的王府建在开封城中心,紧挨着皇宫的东华门,雕梁画栋不说,还堆了不少皇家赏赐的珍宝,更要紧的是,王府里藏着不少朝廷的机密文书——毕竟荣王常帮着皇帝处理些杂事。那时候的开封城,房子多是木头造的,荣王府又大,跟周边的官宅、商铺挤在一块儿,跟个火药桶似的,一点就着。 韩氏是江南来的孤女,十岁被卖进荣王府当差,手脚麻利,就是性子烈。孟贵是开封本地的小伙子,爹娘早亡,靠一身力气当了王府侍卫,看着粗犷,心却软,见韩氏总被管事嬷嬷欺负,常偷偷帮她,一来二去就有了情分。俩人早商量好,攒够钱就逃到江南,找个没人认识的地方过小日子。那些金镯子,是韩氏攒了大半年的“盘缠”。 佛堂里,韩氏缩在供桌底下,听着外面乳母跟管事的争吵声,心怦怦直跳。她知道荣王府的规矩,偷东西被抓,轻的杖责赶走,重的直接发卖到偏远地方,这辈子都别想翻身。更怕的是连累孟贵——他要是被查出帮着自己,脑袋都可能保不住。 “吱呀”一声,佛堂门被推开,孟贵闪了进来,手里攥着个包袱。“快走,我找了匹快马,从后墙翻出去。”他声音发颤,额头上全是汗。 韩氏刚要起身,突然听见外面传来脚步声,还有人喊“王爷要亲自审这丫头”。她脸唰地白了,荣王赵元俨出了名的严厉,落到他手里,哪还有好? “走不了了。”韩氏盯着供桌上的烛台,眼睛里闪过一丝狠劲,“孟郎,咱不能被抓。抓了,就全完了。” 孟贵还没反应过来,就见韩氏抓起烛台,一把点燃了佛堂的帷幔。丝绸见火就着,火苗“腾”地蹿起来,舔着梁木,很快就烧得噼啪响。 “你干啥!”孟贵吓得去抢烛台,却被韩氏推开。 “烧起来,乱了,咱才能混出去!”韩氏拉着他往后门跑,火光映着她的脸,一半是决绝,一半是恐惧。 可她算错了。那天刮着东北风,火势借着风势,从佛堂一路蔓延,很快就烧到了前院的书房。书房里堆着的书册、字画全成了燃料,火舌卷着黑烟,直冲天灵盖。王府的人慌了神,有的提水桶救火,有的忙着抢财宝,乱成一锅粥。 更要命的是,荣王府紧挨着皇宫。火借风势,很快就烧到了东华门附近的官宅,连负责存放皇家档案的崇文院都被火星点着了。崇文院里藏着宋朝开国以来的奏折、地图、户籍册,还有不少绝版的古籍,一烧就成了灰。 消息传到皇宫时,宋真宗正在跟大臣们商量黄河防汛的事。一听荣王府起火,还烧到了崇文院,他手里的茶杯“哐当”掉在地上,拔腿就往东华门跑。站在城楼上一看,火光染红了半边天,黑烟滚滚,连太阳都被遮得看不见了。 “调禁军!调所有能调的人去救火!”宋真宗吼得嗓子都哑了,“无论如何,保住太庙和档案库!” 禁军们提着水桶、扛着梯子赶来,可开封城的水井根本不够用,只能一桶桶从护城河里运水,哪赶得上火势蔓延的速度?荣王府的大殿塌了,隔壁的御史台也烧起来了,连负责起草圣旨的翰林院都被烧了半边。 韩氏和孟贵混在逃难的人群里,没跑多远就被抓住了。看着身后冲天的火光,孟贵瘫在地上,哭着说:“我就想带你走,没想烧这么大……”韩氏啥也没说,只是直勾勾地盯着火场,眼神空洞。 这场火,烧了整整两天两夜。荣王府成了一片废墟,崇文院损失惨重,不少珍贵档案永远消失了。更惨的是,附近的民宅被烧了三百多家,烧死了几十口人。宋真宗气得好几天没吃下饭,下令严查。 最后,韩氏被凌迟处死,孟贵判了斩立决。荣王府的管事、侍卫头领全被革职查办,连荣王赵元俨都被皇帝训斥了一顿,罚了半年俸禄。 没人想到,两个小人物的私奔计划,会变成一场动摇国本的大火。可细想起来,这火也烧出了宋朝的毛病——王府管理松散,侍卫能随便帮着侍女逃跑;京城消防设施落后,水井少、灭火工具差;连皇家档案库都离易燃建筑这么近,一点防备都没有。 就像个看着光鲜的大宅院,里头早有了裂缝,只是没人在意。韩氏那把火,不过是让裂缝露了出来。后来宋真宗下旨,京城所有官宅、民房都得留出防火道,每家每户备着水桶、沙土,还专门设了“潜火队”巡逻。可骨子里的懈怠,哪是一场火就能烧干净的? 信息来源:基于《宋史·真宗本纪》《续资治通鉴长编》及宋代《涑水记闻》等史料记载综合创作。