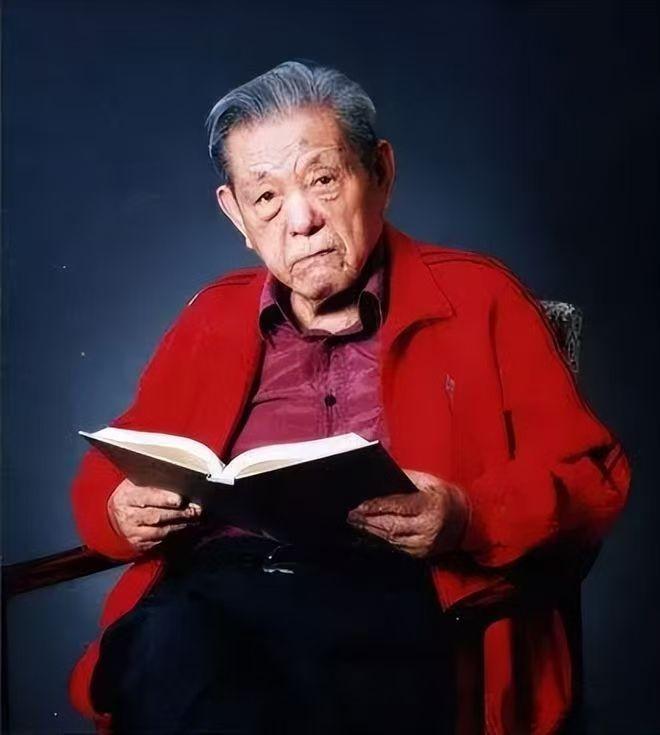

彭桓武:回国不需要理由 说起“两弹一星”这四个字,大家可能第一个想到的是邓稼先,是于敏,是钱三强……这些名字的光芒太耀眼了。但在这些光背后,还有一些人,做了同样重要的事情,却不太被提起。彭桓武就是这样一个人。 他1915年出生在吉林长春。那个年代,中国正在风雨飘摇里挣扎。他的父亲是早年留日的知识分子,当过县长,文化底子厚,对孩子的教育很重视。家里条件不错,但这个孩子从小就体弱多病。然而天赋惊人——还没上学,四则运算就能玩得转。 1931年,16岁的彭桓武考上了清华大学。那一年“九一八”刚刚过去不久,国仇家恨,人人自危,但也正是这个背景,让年轻的彭桓武下定决心:要学真本事,靠科学救国。 清华的那几年,他遇到了很多后来在中国科学史上留下名字的人。周培源、王竹溪、林家翘,还有杨振宁。大家后来并称“清华四杰”。不是媒体炒作出来的,是当时学界实打实的认可。 1937年,抗战全面爆发。北平陷落,清华南迁,整个国家乱成一锅粥。彭桓武在流亡的途中,身上带着一包砒霜。他不是绝望,而是做了最坏的打算:落入敌人之手,绝不做顺民。他说过,“世乱驱人全气节,天殷嘱我重斯文。”这话里,有一股硬气,也有一份沉甸甸的责任感。 第二年,他考上了公费留英的名额,到了爱丁堡大学,跟着大名鼎鼎的物理学家马克斯·玻恩研究理论物理。玻恩不是一般人,是量子力学的奠基人之一,后来还拿了诺贝尔奖。彭桓武在他门下干得非常出色。博士论文写完,自己都嫌不够好,玻恩却说:“你已经做得太多,再做下去我就得给你颁科学博士了。” 事实也是如此。他后来拿到英国爱丁堡大学的哲学博士,又继续读到科学博士,做了博士后,还在都柏林高等研究院当了助理教授。他的论文和理论在那个年代已经有很高的学术地位。薛定谔都说:“这个年轻人知道得太多了,理解得太快了。” 如果他想留在西方,完全没问题。他的未来注定是教授、院士、大奖、荣誉接踵而来。 但1947年,他回来了。 有人问他为什么。他只说了一句:“回国不需要理由,不回国才需要理由。” 这句话听着像个口号,但你仔细想想,是有重量的。那个时候,中国还没解放,到处都是混乱和不确定。可他义无反顾。因为他从来没把“祖国”当成一句空话。 他不是一回来就坐在办公室里当院士,而是从云南大学开始讲课,从清华、北大、中国科学技术大学一路走来,既搞教学,也搞研究。他提携后进,亲自上课,和学生打成一片。他不摆架子,也不说大话。 在他的学生眼里,他既是学术导师,也是人生榜样。他说:“老师像钟,你敲得越响,回应越大。”他鼓励学生提问,倡导质疑,认为学术需要碰撞,才能出成果。 而真正改变他人生轨迹的,是国家的需要。 1961年,苏联撤走专家,新中国的核项目陷入危局。谁来顶?国家点名找彭桓武。于是,他从教学一线转到更隐秘的研究领域,参与核武器的理论研究。换句话说,中国原子弹背后的理论模型,有他一半的功劳。 1964年,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功。现场的人都热泪盈眶,他也一样。但他没有去抢麦克风,没有争头功,只是在晚宴上写下了那首诗:“不是工农兵协力,焉能数理化成功。” 他说得很清楚:这不是我一个人的成果,这是国家集体的力量。 1984年,国家自然科学奖一等奖,他排在第一。奖章给他时,他收下了,但转头就把奖章捐了,说:“请放在研究所,献给所有为这项事业贡献过力量的人。” 这种“不居功”的态度,今天已经不多见了。不是他不懂“人要有名”,而是他一直觉得,国家需要的时候你就该站出来。站出来了,就别想着个人那点得失。 他身上有种特别纯粹的东西。 1999年,他获得“两弹一星”功勋奖章。这是至高荣誉。但他低调得几乎没有什么公开发言。那时候他已经年过八十,身体不算好,但依然精神矍铄。晚年,他把自己获得的奖金捐出来,成立了“彭桓武纪念赠款”,专门帮助那些早年因核试验受伤的同志。他记得那些无名的英雄。 科学家该是什么样?是知识分子的风骨,是爱国的初心,是追求真理的韧劲。这些词说多了容易变空,但彭桓武这一生,把这些词都活成了行动。 他的诗不多,但每一首都直白、准确,有分量。他不爱抒情,但每句话都能打动人。他说:“集体、集体、集集体,日新、日新、日日新。”这是他最常挂在嘴边的一句话。他相信进步是靠大家,不是靠某个人;他也坚信,只要一天不停步,这个国家就不会倒下。 2007年2月28日,彭桓武在北京病逝。他走得很安静,但国家没有忘记他。他的名字被命名为小行星,“彭桓武星”在太空中运转,像他一生的轨迹,低调却坚定。