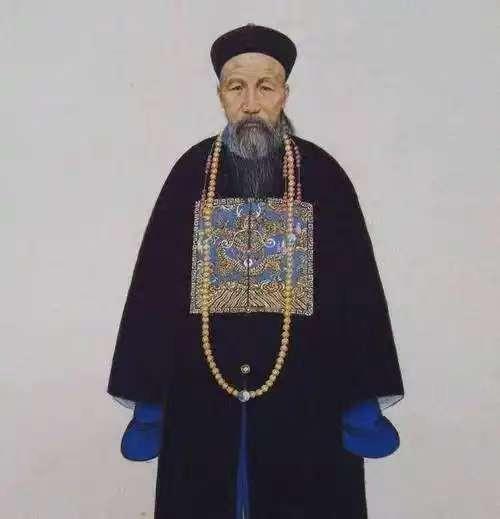

曾国藩临终前对后人说:“我年轻时过度相信,人只要通过努力,就可胜天;中年之后,挫折不断,开始相信命运;步入老年,我发现命运才是人最应该重视的。所以我留下六个字,作为我的墓志铭,你们听好了——不信书,只信命。” 被誉为“千古第一完人”、靠“结硬寨,打呆仗”的笨功夫,硬生生把人生牌局打成王炸的曾国藩,临了,却给后人留下六个字:不信书,只信命。 这还是那个写出《曾国藩家书》,句句不离“勤、俭、刚、毅”的“卷王”祖师爷吗?这简直就是对自己一辈子的否定。 谁的青春,不曾相信“人定胜天”? 年轻时的曾国藩,就是个典型的“小镇做题家”。天资不算高,甚至有点笨,考个秀才都考了七次。但他信啊,信什么?信书本里的道理,信圣贤书说的,只要你“头悬梁,锥刺股”,就一定能金榜题名。 曾国藩也确实靠这股劲成功了。27岁中进士,十年七迁,官至二品,春风得意。可命运,很快就给他上了残酷的一课。 中年最大的坎,是发现努力不一定有用 咸丰二年(1852年),曾国藩因母丧回乡丁忧。还没等他喘口气,太平天国的烽火就烧遍了半个中国。一纸诏书,让他一个文官,去办凶险无比的团练。 他没得选。怎么办?还是老办法——信书。他翻遍了戚继光的《纪效新书》,把古代练兵的法子搬出来,组建湘军。他以为,只要按书上的来,严明军纪,以仁义之师对虎狼之众,必胜。 结果呢?现实狠狠给了他几巴掌。靖港首战,湘军大败,他自己羞愤得投水自尽,被部下捞了起来。之后几年,攻打九江、湖口,屡战屡败,最惨的时候,连坐船的钱都没有,遗书都写好了好几封。 他想不通啊,我明明每个环节都做到了最好,为什么就是不行? 这就好比今天我们很多人,顶着名校光环,做着最完美的PPT,熬着最深的夜,可项目就是黄了,公司就是倒了。看看2024年那些黯然退场的明星创业公司,哪一个的创始人不曾是天之骄子?再看看国家统计局公布的青年失业率数据,即便在压力之下有所调整,但背后折射出的结构性困境,是光靠“努力”二字就能冲破的吗? 中年之后,曾国藩开始“信命”了。他悟到了,一个人的成功,除了个人奋斗,更要看“历史的进程”。 他不再强求速胜,而是用最笨的“结硬寨,打呆仗”的战术,像推土机一样,一寸一寸地向前拱。他不再迷信书本上的完美模型,而是根据战场的实际情况,不断调整策略。 他终于明白,个人的努力,只是“地利”与“人和”,但真正起决定作用的,是“天时”。你再厉害,也拧不过大势。 所谓“信命”,是认清规律后的智慧 到了晚年,特别是处理“天津教案”,他更是把这种对“命”的敬畏,发挥到了极致。 当时群情激奋,都喊着要跟法国人开战。曾国藩要是不想被骂“卖国贼”,最简单的办法就是顺着民意喊打喊杀。但他知道,刚打完内战的大清,根本没有和西方列强开战的本钱。这一仗打起来,结果就是国破家亡。 他顶着全国的唾骂,选择了妥协、赔款。他给朝廷的奏折里说:“在外衅不可不防,民气不可不恤,两者比较,则民气为尤要。” 他看清了当时的“命”——大清的国力,就是最大的“命”。逆着这个“命”来,就是自取灭亡。 这件事,让他成了千夫所指的罪人。可也正是他的这个决定,为清廷争取了宝贵的喘息时间,才有了后来的洋务运动。 所以,我们再回过头来看他临终前的那六个字。 “不信书”,不是让你不读书,而是让你不要迷信书本上那些僵化的、脱离现实的道理。 课本告诉你,市场是公平的;现实却是,资本和信息,能轻易碾压你的努力。书本告诉你,有付出就有回报;现实却是,行业周期、一个黑天鹅事件,就可能让你几年的心血付诸东流。 “只信命”,也不是让你躺平听天由命,什么都不干。这里的“命”,更像我们今天说的“规律”和“趋势”。 是时代的风口,是经济的周期,是国际的局势,是那个无法改变,只能去适应和利用的“势”。 就像2025年的今天,人工智能的浪潮滚滚而来,非要去坚守一个注定被替代的岗位,这就是“不信命”。而那些积极学习AI、利用AI来提高效率的人,就是看懂了“命”,并顺势而为。雷军说“站在风口上,猪都能飞起来”,这个“风口”,就是“命”。 曾国藩的智慧在于,他用一生的惨痛经历,悟透了一个道理:人最好的活法,是在尊重客观规律的前提下,尽自己最大的努力。 先看清脚下的路,再决定怎么跑。低头看路,是“信命”;抬头赶路,是“努力”。两者结合,才是真正的人生大智慧。