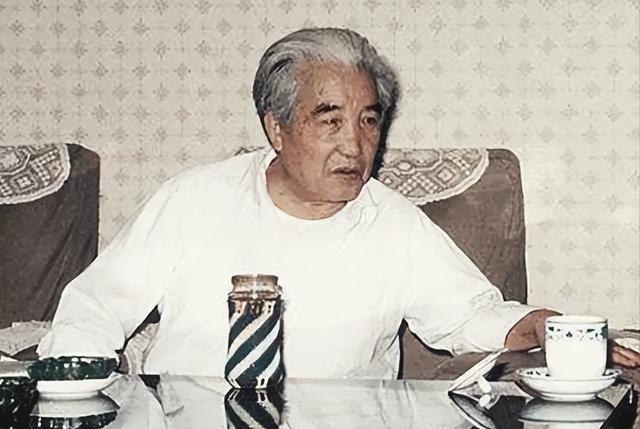

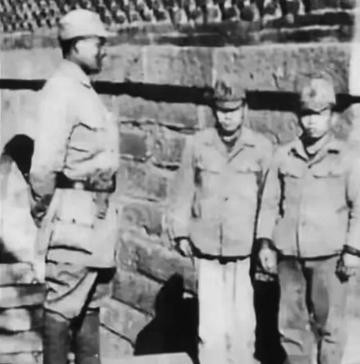

抗战中,莱芜八路军一个营忽然和日军大队遭遇,激战到天黑,营长武中奇见状不妙,急令连长进城带出部队,不料连长遇到日军炮火,竟然胆怯,没找到部队就退了出来。 1938年山东战场上,一场看似平常的收缴任务,却演变成八路军营长武中奇军旅生涯中最惊险的一战。当日军大队突然出现,二营陷入重围时,一名连长的临阵胆怯,差点让整个作战计划功亏一篑。这个真实故事,揭示了战争年代人性的复杂面貌。 武中奇,这位1907年出生的山东长清人,1938年1月参加徂徕山抗日武装起义后,迅速成长为八路军山东纵队四支队的营长。那时的他还不满31岁,却已经在残酷的抗日战场上承担起指挥一个营的重任。 1938年3月,正值抗战最艰难的时期。日军占领莱芜城后,当地一些投机分子企图利用商会的武器建立伪军,配合日军统治。八路军第四支队接到任务,派遣武中奇的二营进驻口镇,收缴武器,粉碎建伪军的图谋。 二营刚成立不久,多为新近入伍的农民子弟,每人仅有十发左右子弹,装备简陋得可怜。武中奇深知这次任务的重要性,带领部队抵达口镇后,立即召集镇长和各村村长,明确要求上交枪支弹药,共同抗日。出人意料的是,收缴工作进行得非常顺利,第二天一大早就收缴了全部武器。 正当武中奇清点战利品时,一声炮响打破了清晨的宁静。侦察员匆忙报告发现日军踪迹,而且是一个装备精良的大队,约五百多人。面对如此悬殊的兵力对比,武中奇没有慌乱,而是冷静分析形势。他判断此时贸然转移必遭日军追击,唯有依托城墙坚守,等待支援。 武中奇迅速做出部署:战斗力最强的一连守卫西城门阻击日军主力,关闭南北两门,其余部队在东门集结待命。日军随即发起猛烈攻击,西城门很快被炮火轰出巨大缺口。激战持续了整整一天,一连六班的战士在倒塌的砖石中被掩埋,战友们冒险营救后继续投入战斗。 武中奇在抗战中以勇敢善战著称,曾在1938年10月指挥部队用步枪击落日本轰炸机,成为山东抗日根据地的传奇。但在口镇这一战中,他遇到了职业军人生涯中最大的考验。 天色渐暗,西城门的枪声依然激烈。武中奇判断一连已接近极限,必须立即接应。他派出一名连长骑马前往西门接应一连,同时组织部队向南北门佯攻,企图分散日军火力。这本是一个合理的战术安排,却因为人的因素出现了意外。 连长策马奔向西门途中,面对硝烟弥漫、炮火连天的战场,竟然心生胆怯。战争的残酷在这一刻显露无遗——不是每个人都能在生死关头保持勇气。这名连长没有找到一连就匆忙退回,给武中奇的作战计划带来了严重影响。 得知此事后,武中奇勃然大怒。作为营长,他深知在关键时刻,指挥员的胆怯可能导致整个作战的失败,甚至造成无谓的伤亡。他当即拔枪朝天开火,怒斥道:“再冲进去,带不出一连就不要回来见我!” 这种严厉的处理方式在当时的环境下是必要的。战场不容懦弱,军令如山倒。连长羞愧难当,立即调转马头,这次成功将一连接了出来。 正当大家稍松一口气时,侦察员又报告东北方向出现百余日军,企图包抄。危急时刻,武中奇亲自端起一挺经常故障的机枪,带着一个排冲向阵地。奇迹般地,这次机枪运转正常,一个弹夹打完,日军倒下一大片,包抄计划被粉碎。 傍晚时分,八路军四团接到求援消息赶到,与二营会合后击退日军,成功守住口镇。一个刚成立不到两个月的新营,竟能与装备精良的日军大队激战一天而建制尚存,连四团团长都称之为奇迹。 战斗结束后,武中奇没有继续严厉批评那位胆怯的连长,而是主动找到他,语重心长地说:“胆怯乃人之常情,我也会怕。但在战场上,个人没有安身之地,只有胜利才是最好的安全。要战胜紧张和恐惧,这才能取得胜利。” 这番话体现了一名优秀指挥员的品格。武中奇明白,战争不仅是武器的较量,更是人心的考验。严厉是为了维护军纪,宽容是为了重建信心。那名连长此后作战勇敢,他带领的连队成为二营战斗力最强的连之一。 口镇一战后,武中奇名声大振,后来担任九支队团长,继续在抗日战场上屡建战功。新中国成立后,他先后担任上海市人民政府秘书科科长等职务,同时也是一位造诣深厚的书法家,其作品被誉为”武体”。2006年3月29日,这位抗日老战士在南京逝世,享年98岁。 战争年代的真实往往比小说更加复杂。武中奇的故事告诉我们,英雄也会遇到胆怯的部下,但真正的领导者懂得如何在严厉与宽容之间找到平衡。你认为武中奇对连长的处理方式是否得当?在极端环境下,我们该如何看待人性的弱点?