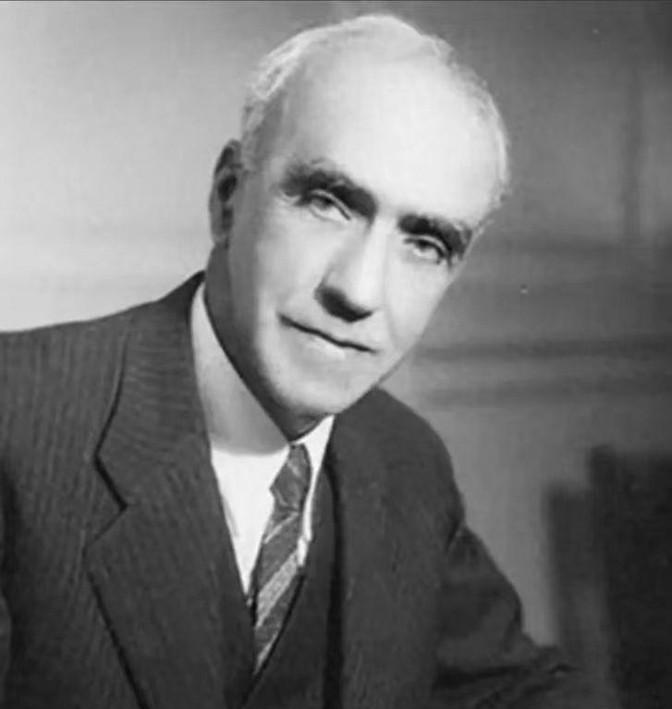

上个世纪60年代,黎巴嫩以基督教为主,政府借助地理优势,通过发展服务业、金融业,经济取得了飞速发展,首都贝鲁特被称为“中东小巴黎”。 萨利姆·哈达德1925年出生在黎巴嫩北部的特里波利,家里条件一般,父亲靠开小杂货铺养家。他从小就帮着算账,练就了一副精明的生意头脑。后来考进贝鲁特美国大学,学经济学,毕业后进了家法国银行,从基层干起,慢慢摸透了信贷和外汇的门道。 1958年,黎巴嫩经济起飞,政府推自由经济政策,吸引外资,萨利姆瞅准机会自己创业。他攒了点钱,又借了点,租了个小办公室,开了“东方信贷银行”。起初就给本地商人做信用证,小打小闹,但靠着认真劲儿站稳了脚跟。后来中东石油钱涌进来,他跑去沙特跟富商拉关系,把贝鲁特的投资机会卖出去,银行生意一下子火了。 到60年代中期,他的银行开了分行,员工几十号人,还弄了机械计算器提效率。他不光做生意,还捐钱给学校,社区里名声不错。萨利姆靠自己的努力,成了金融圈里响当当的人物。 60年代的黎巴嫩,靠着地中海的地理位置,成了中东的贸易和文化中心。政府搞自由经济,弄了个银行保密法,还给低利率,外国钱哗哗地流进来。服务业和金融业占了经济大头,撑起70%以上的GDP。贝鲁特港成天忙得不行,货运堆满码头,成了中东的物流中枢。 贝鲁特市中心那叫一个热闹,高档酒店一栋接一栋,街上咖啡馆、商店全是欧洲范儿。银行大楼到处都是,萨利姆的银行也占了一栋,生意忙得不得了。金融业靠着石油美元赚得盆满钵满,政府还鼓励外资,阿拉伯富豪都爱把钱存这儿。萨利姆的银行给酒店、商场放贷款,城市建设热火朝天。 旅游业也火爆,夏天地中海气候舒服,冬天滑雪场吸引欧洲有钱人。Casino du Liban开了以后,名气更大,1964年还办了欧洲小姐选美大赛。Baalbeck国际节在古罗马遗迹里搞演出,国际明星都来捧场。贝鲁特的夜生活那叫一个丰富,夜总会里各种语言混着,热闹得不行。 轻工业也没落下,郊区的纺织厂、食品厂产鞋子和罐头。大学和医院水平高,吸引外地人来读书看病。出版业也牛,书店、报摊啥都有,贝鲁特那时候真是个国际化的大都市。 好景不长,70年代中期,黎巴嫩的宗教和政治问题炸了锅。基督教和伊斯兰教派掐得厉害,外头势力还来搅和,1975年内战就打起来了。经济一下子垮了,萨利姆的日子也难过了。贝鲁特街上枪声不断,银行客户跑路,外国投资撤得干干净净。 战争刚开始,萨利姆还想撑着银行,可客户提钱提得太狠,职员也不敢上班。1976年,银行大楼挨了一炮,啥都毁了,他只能关门。贝鲁特被分成东、西两块,中间一条“绿线”,街上全是废墟。通货膨胀疯涨,银行没钱了,1978年萨利姆宣布破产,啥都没了。 那年他家也被炸毁,只能带老婆孩子逃到塞浦路斯,后来又去了法国。靠教阿拉伯语过日子,萨利姆老是回忆贝鲁特的辉煌,可回不去了。1989年他病逝,64岁,带着遗憾走了。他的经历,就是黎巴嫩从顶峰跌到谷底的缩影。