马林科夫,他是斯大林钦点的接班人,只可惜,上任只有短短九天时间就跌落神坛,马林科夫为啥烂泥扶不上墙呢?

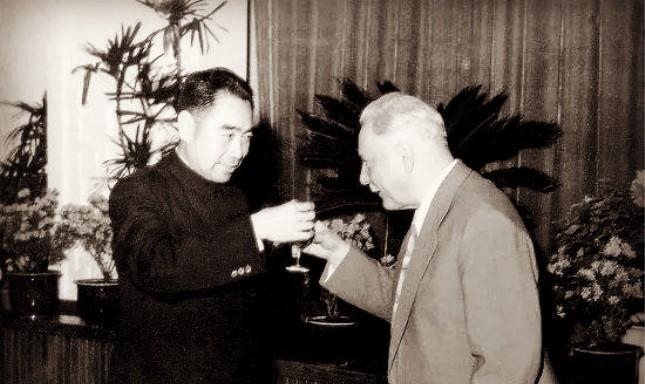

1953年3月16日,美国《生活杂志》的封面以一张耐人寻味的照片定格了斯大林的遗产:背景是刚刚去世的斯大林,他冷峻的眼神似乎透视着未来;前景则是一个面目模糊、体态魁梧的男人。这位被描绘得“油光满面”的人物,正是斯大林生前接班人的首选——马林科夫。 提到马林科夫,人们常联想到他的臃肿身材和不引人注目的外表。但实际上,这位苏联党务机关的“幕后操盘手”,在斯大林时代的权力格局中,扮演了至关重要的角色。马林科夫在苏共领导班子中是最年轻的一位,他凭借卓越的政治手腕和对局势的精准把握,从一个普通市委书记一路攀升至苏联权力中枢。他的崛起,与其个人能力和当时政治环境的结合密不可分。 马林科夫在“列宁格勒案”中大展身手,为斯大林清洗“列宁格勒派”立下汗马功劳。这一案件剪除了众多对斯大林政权构成潜在威胁的力量,同时让马林科夫的地位迅速上升。他与掌握特务机关的贝利亚结成了权力同盟,牢牢控制了苏联的党务和安全系统,为他向更高层迈进奠定了基础。 与许多苏联高官不同,马林科夫从未担当过地方行政首脑的职位。从1924年起,他一直活跃在苏联中央机关,长期扮演“大内总管”的角色。他的政治履历虽不具地方执政经验,却让他得以深耕党内权力斗争,保持了极高的政治敏锐度。

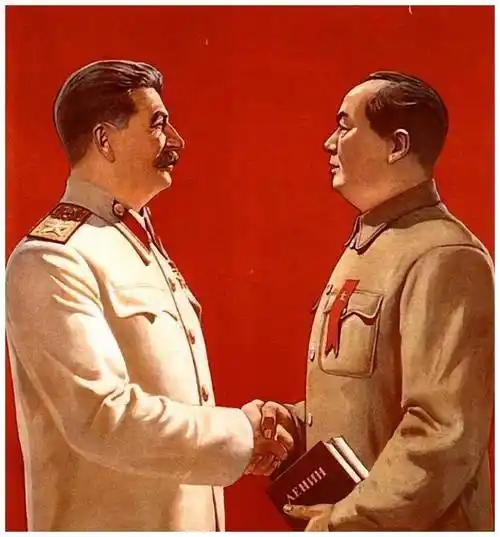

马林科夫是斯大林精心栽培的接班人,这一点从多方面能够得到印证。首先,在美苏军备竞赛的关键时期,斯大林将苏联弹道导弹研发的重任交给了马林科夫。这个决定充分体现了斯大林对马林科夫能力的认可和信任。 其次,1950年斯大林七十大寿之际,苏联党报《真理报》特意出版了一期庆生专号。在这期专号中,有关马林科夫的文章占据了显著位置。这一细节也从侧面反映出马林科夫在苏联最高层的地位和影响力。要知道,《真理报》可不是一般的报纸,它是苏共中央的机关报,每一篇文章的发表都要经过层层把关和审核。 再者,随着时间的推移,马林科夫肩负的责任也越来越重。1952年召开的苏共十九大,本该由斯大林亲自主持并作政治报告。但由于身体欠佳,斯大林仅仅主持了开场的几分钟,随后就把政治报告的任务交给了马林科夫。 1953年3月,斯大林已经病入膏肓,躺在病床上奄奄一息。在弥留之际,斯大林身边的亲信们纷纷前来看望。令人玩味的是,当其他人靠近病床时,斯大林都是虚弱地挥挥手,示意他们离开。唯独马林科夫走到跟前时,斯大林竟然动用仅剩的一点力气,紧紧地握住了马林科夫的手。 斯大林去世后,马林科夫成为了苏联的最高领导人。但权力的顶峰往往也是最危险的地方,马林科夫很快就在政治斗争中迷失了方向。他在位期间犯下的错误,最终导致了他的垮台。 斯大林的去世是苏联历史上的一个转折点,也揭开了苏联权力斗争的序幕。作为铁腕领导人,斯大林在其统治期间牢牢掌控苏联的一切,但他却未明确指定接班人,这为他的继任问题埋下了巨大隐患。 在斯大林病逝之前,他的接班人选曾有过端倪。马林科夫早年就被斯大林提拔,从政工干部一步步成长为斯大林的核心助手,并在卫国战争中进入国防委员会,成为5名成员之一。然而,斯大林并未对接班人问题作出最后明确的安排,这给苏联政局留下了巨大的不确定性。 彼时,贝利亚作为内务部长,掌握着秘密警察和核武计划,势力极为强大,被认为是潜在的领导人之一;而赫鲁晓夫作为苏共中央书记,虽然权力有限,但极具政治手腕;马林科夫则担任部长会议主席,被普遍视为接班的最佳人选。实际上,贝利亚、马林科夫和赫鲁晓夫构成了苏联的“三人组”,表面上合作,但暗中斗争激烈。 在最初的权力博弈中,贝利亚一度掌握了主动权,主导了部分改革。然而,赫鲁晓夫深知贝利亚的强势地位对自己构成威胁,于是联合马林科夫迅速将贝利亚拉下马。贝利亚最终被逮捕并处决,结束了他的政治生涯。有人认为贝利亚是“罪有应得”,但他更是这场权力斗争的牺牲品。 除掉贝利亚后,赫鲁晓夫将矛头转向了马林科夫。虽然马林科夫在斯大林时代被视为忠实的助手,甚至在斯大林去世后担任苏联政府首脑,但他在与赫鲁晓夫的斗争中逐渐失势。1955年,马林科夫被撤销部长会议主席职务。1957年,他因反对赫鲁晓夫彻底被打压,最终被流放到哈萨克斯坦,担任一个发电站的站长,结束了他的政治生涯。 通常,马林科夫被认为是斯大林和赫鲁晓夫之间一个短暂的过渡人物,然而,近年来的研究显示,这位一度掌控苏联最高权力的领导者,在其短暂执政期间并非毫无作为。他在平反冤假错案、调整经济政策、改善民生以及缓和外交紧张局势方面,曾作出一定的努力,为苏联的发展提供了一些新的方向。 尽管如此,马林科夫的局限性显而易见。正如莫洛托夫所评价的那样,马林科夫是一个有能力的机关干部,为人正派,但政治水平不足以驾驭复杂的权力斗争。