1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!”

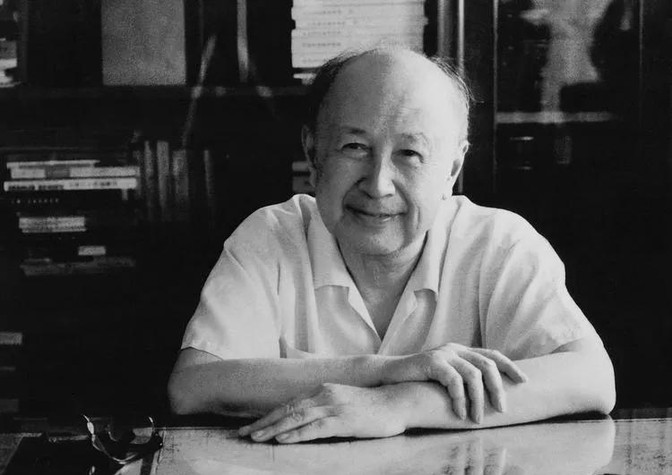

1964年的中国,正热火朝天地搞社会主义建设。那时候,知识青年下乡可是个大事儿,全国上下好多年轻人都背起行囊,奔赴农村和边疆。郝天护就是其中一个。他原本是清华大学物理系的高材生,脑子好使,对科学那叫一个痴迷。可时代的大潮把他卷到了新疆生产建设兵团,成了个普普通通的知青。 到了新疆,生活条件可想而知。白天他在田里干活,汗流浃背;晚上回到简陋的宿舍,点着煤油灯,还得抓紧时间啃书。他特别爱看《力学学报》,这是当时国内力学领域的顶尖期刊,里面的文章全是硬核干货。那年,他拿到最新一期,看到了一篇钱学森写的论文。 钱学森是谁?那可是个大名鼎鼎的人物,中国航天事业的奠基人,被称为“中国航天之父”。他在国外学成归来,搞导弹、搞火箭,成果摆在那儿,谁不服都不行。他的论文自然也是重量级的,普通人哪敢随便挑刺儿?郝天护一边读一边感慨,这学问真是高深。

可读着读着,郝天护眉头皱起来了。论文里有个关键的方程推导,怎么看怎么不对劲儿。他没急着下结论,毕竟钱学森的水平在那儿摆着,自己一个知青哪有资格说三道四?他拿出草稿纸,反反复复算了好几遍,结果还是一个样——这个方程确实有问题。 这下郝天护坐不住了。他知道,科学这东西不能马虎,哪怕是大人物写的论文,错了就是错了。可要不要写信告诉钱学森呢?他心里打鼓,自己一个小知青,人家能搭理吗?再说,万一人家觉得他是在找茬儿,那可咋办?但转念一想,科学不就是求真吗?要是真错了,自己不说出来,后头的人用了错误的结论,那不是害人吗? 想通了这一点,他下定决心给钱学森写信。信里他没绕弯子,直截了当地指出论文里的问题,还把自己算的过程仔仔细细写下来。为了不显得冒犯,他语气很谦虚,开头先表达了对钱学森的敬仰,然后才说到正题。写完后,他又改了好几遍,才寄出去。 信寄出去后,郝天护心里七上八下的。他不知道钱学森能不能看到这封信,更不知道会咋回复。日子一天天过去,他都快不抱希望了。直到有一天,他干完活回来,看到桌子上放着一封信,邮戳上写着“北京”。他手都有点抖,赶紧拆开一看,竟然是钱学森的回信。

钱学森在信里没摆架子,开门见山就说感谢郝天护指出他的错误,还夸他是个肯钻研的年轻人。他还提到,科学论文里的错误得及时纠正,不然会误导别人。不仅如此,钱学森还鼓励郝天护把自己的发现写成文章,投给《力学学报》。 看到这儿,郝天护眼眶都湿了。他一个普通知青,竟然能得到钱学森这样的肯定,这事儿搁谁身上不得激动半天?他赶紧按着建议,把自己的推导整理成一篇短文,寄给了《力学学报》。可编辑部那边没啥动静,毕竟他当时没啥名气,文章差点就被埋没了。幸好钱学森听说了这事儿,亲自给编辑部打了招呼。1966年3月,郝天护的文章终于登上了《力学学报》第9卷第1期。 这篇文章虽然不长,却成了郝天护人生的转折点。他开始被人注意到,觉得自己这条科研的路没白走。后来,他考上了清华的研究生,算是正式迈进了学术圈。再后来,他出国深造,眼界更宽了。到了1995年,他当选为美国纽约科学院的院士,成了国际上都有名号的科学家。 回过头看,郝天护常说,那封信是他人生最大的动力。要是没有钱学森的鼓励,他可能早就放弃了科研,在新疆的田间地头干一辈子。他还感慨,钱学森的谦逊和对科学的尊重,真不是一般人能比的。