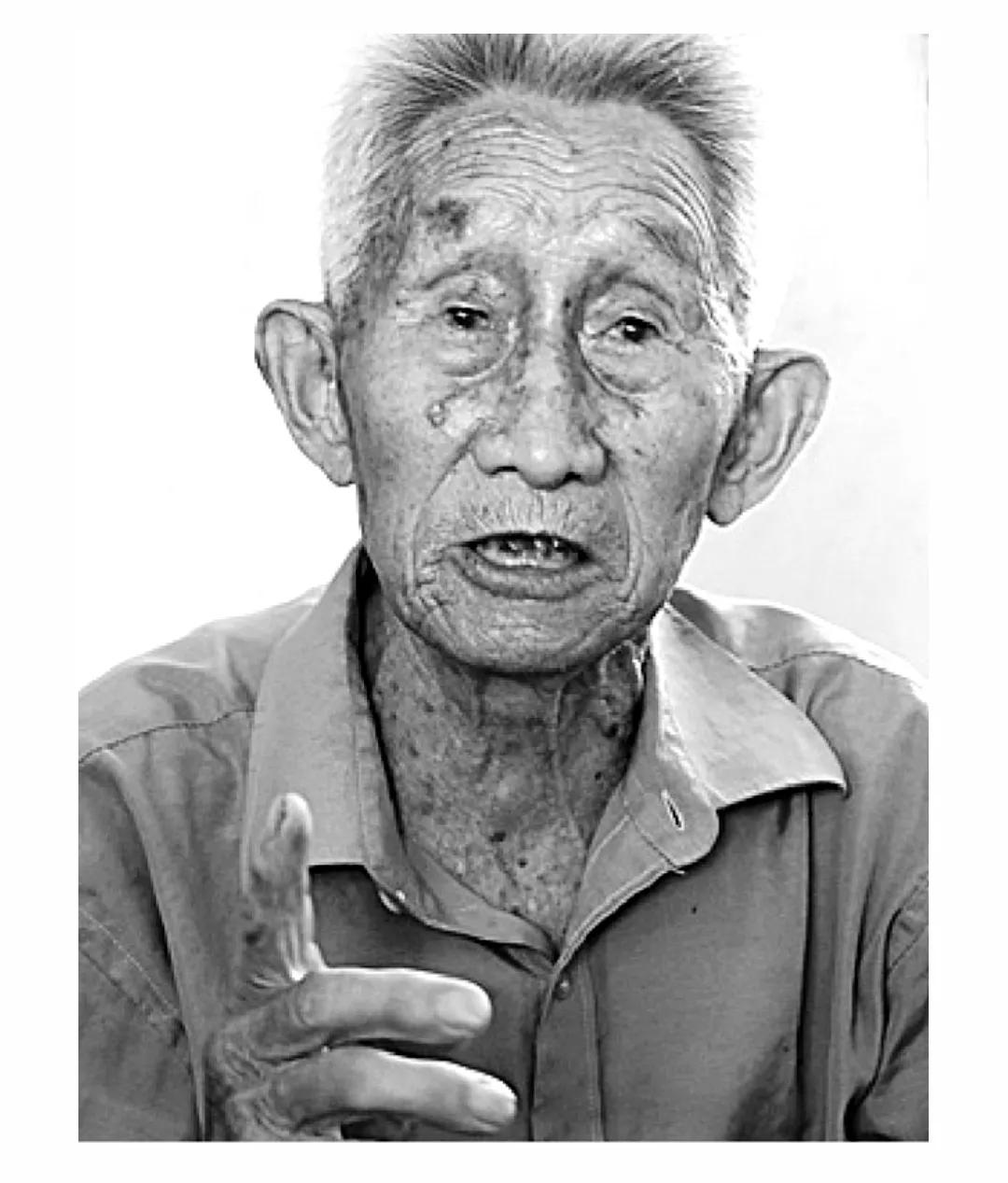

二战时,日军给女性强行注射“606药剂”,注射完,士兵就露出了邪恶的笑容,“606药剂”究竟是啥?对女性的伤害有多大? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在聊起二战时,除了南京大屠杀和731部队,有个细节常常被忽略:一种叫“606”的药剂。 谁能想到,这支最初用来救命的“魔弹”,最后竟成了日军手里摧毁女性尊严的毒针。 故事得从德国说起,1909年,为了对抗当时基本无药可救的梅毒,德国细菌学家保罗·欧立希和他的日本助手秦佐八郎,在经历了605次失败后,终于成功合成了第606号化合物——胂凡纳明。 这东西因为能有效杀死梅毒螺旋体,在青霉素问世前,被誉为医学界的“魔弹”。 可这颗魔弹有个致命问题:它的核心成分是砷,说白了就是砒霜,毒性极强,用不好,肝脏损伤、皮肤溃烂、神经紊乱都是家常便饭。 后来欧立希又研发出毒性更小的“914药剂”,不过因为成本太高,日军看不上。 然而,就是这种本该在医院里被医生小心翼翼使用的药物,到了战场上,味道就全变了。 1930年代,日军在中国和东南亚的战线越拉越长,军纪也越来越差,军队里梅毒泛滥成灾,而为了解决这个“麻烦”,同时又不想影响战斗力,日军想出了一个“办法”。 在1932年,他们在上海设立了第一个“海军指定慰安所”,并迅速把这个制度推广到所有占领区。 而他们给出的理由也冠冕堂皇——“防止士兵骚扰平民”,可谁都知道,这背后是系统性地强征、绑架和诱骗女性,为士兵提供性服务的罪行。 这些被迫成为慰安妇的女性,来自中国、朝鲜、菲律宾各地,她们被剥夺了一切,关在暗无天日的屋子里,每天要接待几十个士兵,其中最小的才十几岁。 而为了保证这套系统高效运转,日军必须解决性病问题,于是,“606药剂”登场了,它不再是治疗,而是一种军事化的身体管理手段。 日军在慰安所里给女性们定期强制注射“606”,剂量往往远超安全标准,军医从不告诉她们这针打的是什么,只说是“妇科治疗”或者“预防针”。 可注射的目的,远不止于预防梅毒,日军高层很清楚,这种含砷药物有一个巨大的副作用——破坏卵巢功能,导致终身不孕。 对他们来说,这简直是一举两得,既避免了慰安妇怀孕带来的“管理麻烦”,又能确保她们可以被更长时间地奴役。 而为了将这种控制做到极致,军医甚至为每个女性建立了档案,详细记录注射剂量和身体反应。 一旦有人反抗,迎来的就是一顿毒打,甚至被直接杀害,导致很多慰安所的墙上,至今还留有当年捆绑反抗者留下的钉环和铁链。 而从那时开始,一支支冰冷的针管,就这样扎进了她们的身体,许多女性注射后当场就出现剧烈头痛、恶心和高烧,昏死过去是常事。 长期下来,砷中毒的症状开始显现:皮肤一块块地溃烂脱落,头发掉光,指甲变黑,内脏器官慢慢衰竭。 即使身体侥幸扛住了,月经紊乱、子宫萎缩也成了必然的结果,绝大多数人就此永远失去了生育能力,有些女孩被注射时还未成年,身体都还没发育完全。 更让人不寒而栗的是一些日本士兵的反应,当他们看到这些女性在毒药下痛苦挣扎时,竟会露出一种诡异的、近乎得意的笑容。 因为在他们眼里,这些女性已经被“处理干净”了,不会怀孕,不会有任何后代纠纷,她们不再是人,只是一个可以随时使用、不会惹麻烦的工具,所以那种笑容,是人性彻底崩塌后最丑陋的样子。 战争结束后,大部分幸存的慰安妇都选择了沉默,不是伤口愈合了,而是社会的歧视和家庭的排斥,让她们有冤无处诉。 一些回到韩国的女性被家人抛弃,终身未嫁,心里的创伤从未消失,她们长期失眠,一辈子都活在恐惧中。 直到上世纪90年代,终于有受害者站出来,要求日本政府道歉和赔偿,可日本政府的态度始终暧昧,口头“遗憾”说了一堆,却从不立法赔偿,也拒不承认强征事实。 战败时,日军曾系统性地销毁了慰安所的医疗记录,企图让这段历史灰飞烟灭,幸运的是,一些档案还是在战后审判中被发现,成了揭露罪行的铁证。 这些文件清清楚楚地记录了“606药剂”的使用与“生育控制”直接相关。 时至今日,“606药剂”早已不是一种药,它是战争罪行的物证,是对女性身体和精神的双重毁灭。 科学本该服务于人,可一旦落入战争的魔爪,它就能变成最残忍的工具。 所以这段历史提醒我们,当一种制度开始把人当成“工具”和需要“管理”的资源时,任何暴行都可能发生。 那么,我们究竟该如何守护住人性的底线,才能让那些沉默的伤痕得到真正的安抚,让历史不再重演? 【信源】世界历史网——二战时,日军给慰安妇注射的606药剂,到底是一种什么药?