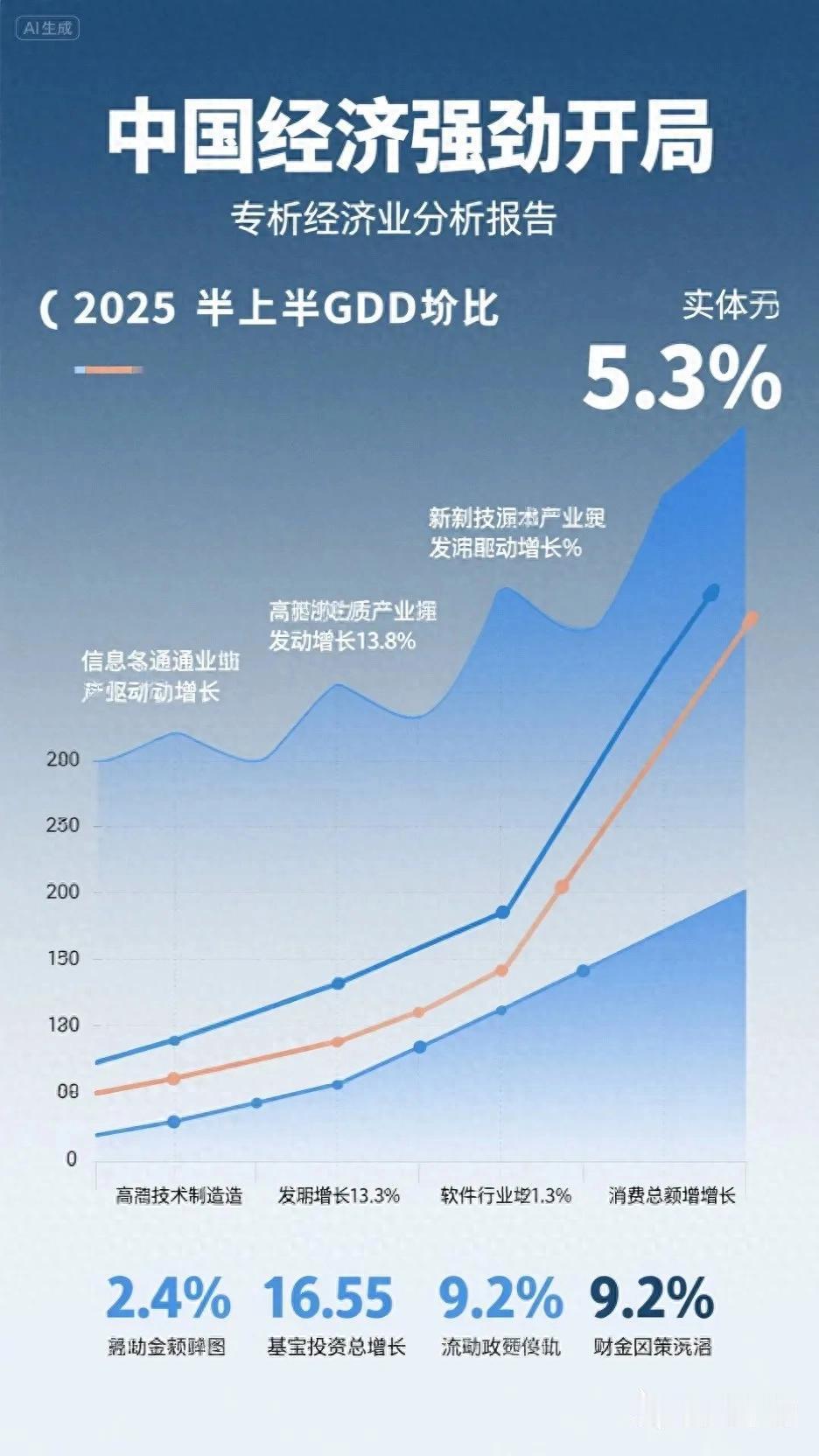

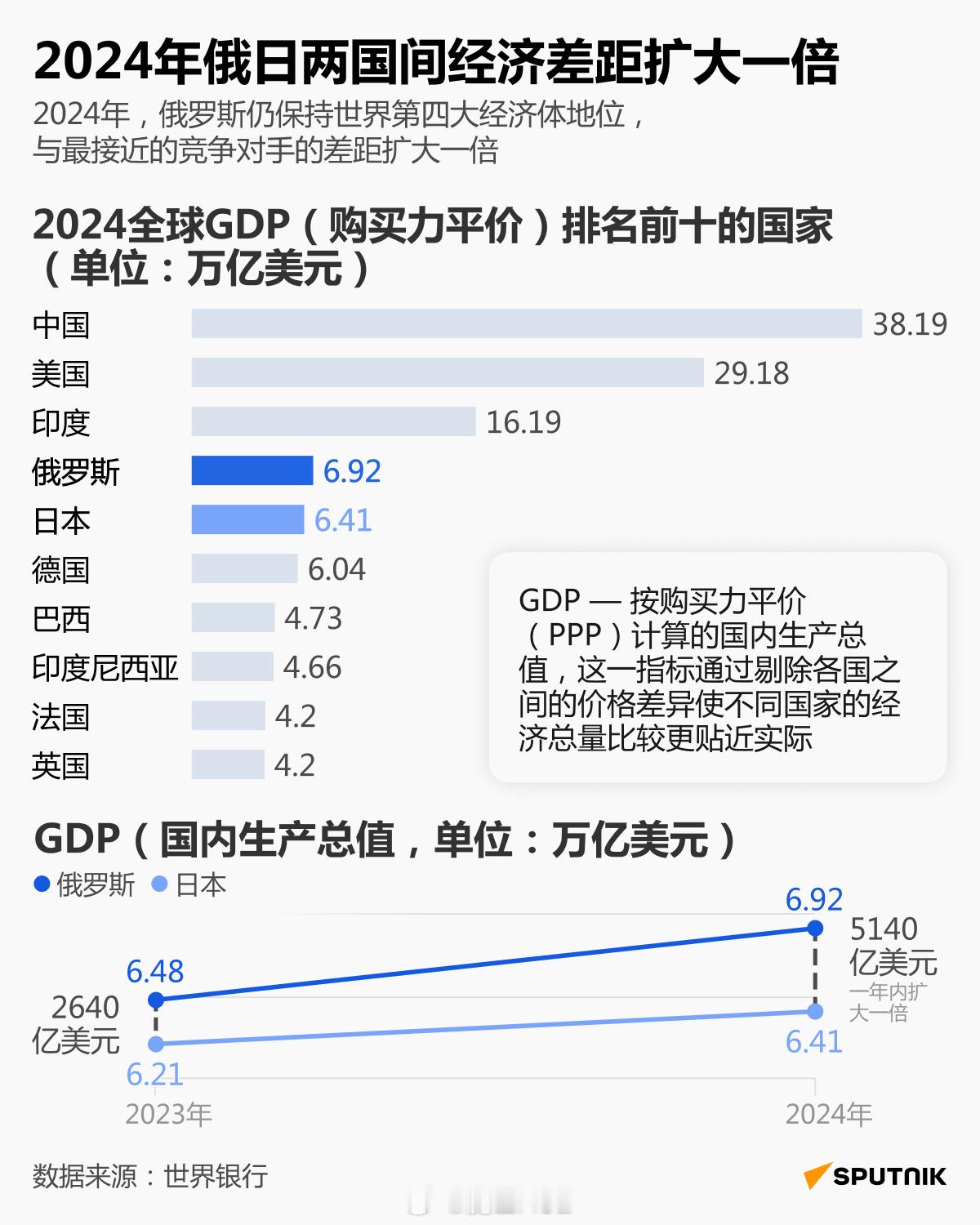

醍醐灌顶!终于明白我国GDP是美国70%,人口是他的四倍,为什么我们的内需没有美国那么旺盛了,因为对于普通人来说,不算买房,能买车已经算是物质消费到顶了。 中国的人均可支配收入跟美国比差距还是蛮大的,即使按国际通用的计算方式修正后,中国居民的平均可支配收入不到美国的一半,如果不修正人均可支配收入只有美国的大约十四分之一左右。 经济体量是够大了但平摊下来,普通人手里的实际财富就是没有那么厚,消费能力也就受到了限制。 对于不少中国家庭来说,把钱花到买房、买车基本就见底了,买完房剩下的钱要么还房贷,要么攒起来应对不时之需,买车其实就是家庭在物质消费上的“冲刺”,再往上走,大家能支配的消费空间就变小了。 美国中产家庭的消费面更广,旅游、休闲、家装、买车换新等都很普遍,这和他们较高的收入和相对完善的社会保障有直接关系。 这种差距不只是收入带来的,背后的储蓄习惯也是关键,咱们中国家庭有存钱的传统,到现在,整体储蓄率还保持在高位,大家觉得不攒点钱心里没底,教育、医疗、养老总共不少花销,生怕哪里突然用钱。 面对大额消费,心理上总会有些担忧,这直接导致消费的活力受到影响,有些人可能起初有很多消费计划,但想到工资涨幅不快或者工作不太稳定,最后还是选择节省下来的多。 大家的收入增长速度放缓,很多人甚至感觉到停滞,房价虽然涨得快,但工资涨得没这么快,大部分收入只能优先保证生活必需,房租、房贷、孩子学费,还有保险医疗这些,这样一来,消费意愿自然下去了。 中国中产家庭在买房、买车后,往上的消费选择就很有限,美国家庭消费升级则比较多元,娱乐、健身、旅游等享受型消费比例很高,中国家庭大头花在基础需求上,休闲娱乐方面的比重就小了很多,从社会层面看,这类消费还暂时难以普及。 虽然最近消费相关的数据有小幅回暖迹象,但大部分中国家庭对未来收入的不确定性还有担忧。 零售、旅游、餐饮这些行业的恢复,还没回到疫情前的水平,每逢遇到不确定的经济环境,储蓄的倾向就会变得更强,消费也容易收缩,包括很多政府不断出台促进消费的政策,效果始终没有那么突出。 对于绝大多数普通家庭来说,攒钱买房像是人生里最大的一笔支出,等房子落实了再考虑买车,买过车以后发现往上再消费就很难,“该花的都花了”,剩下的钱考虑存起来,万一哪天家人生病、换工作,都需要有余地。 有条件的话才会考虑增加休闲、旅游、体验类的花销,但在当前总体收入水平和保障体系还没太完善的时候,能把物质层面做到“房车两全”,已经是生活中的“升级版”消费了。 中国内需和美国之间的距离,说到底还是在人均收入、社会保障和居民信心,经济增长是基础,但要让老百姓的钱更敢花、更愿花,还是要让手里的收入更宽裕,未来更有保障。 个人观点,仅供参考!