融媒体记者/杜金明

一、官方声明:紧急澄清三大核心事实

6月30日午间,京东通过官方发言人微博发布《关于京东稳定币产品及业务合作不实信息的严正声明》,针对近期市场流传的"京东发行稳定币""与某企业开展币链合作"等传言作出紧急回应。声明强调三大要点:

-业务真实性否定:京东币链科技有限公司(简称"京东币链")从未启动稳定币发行计划,也未与任何机构开展相关技术合作;

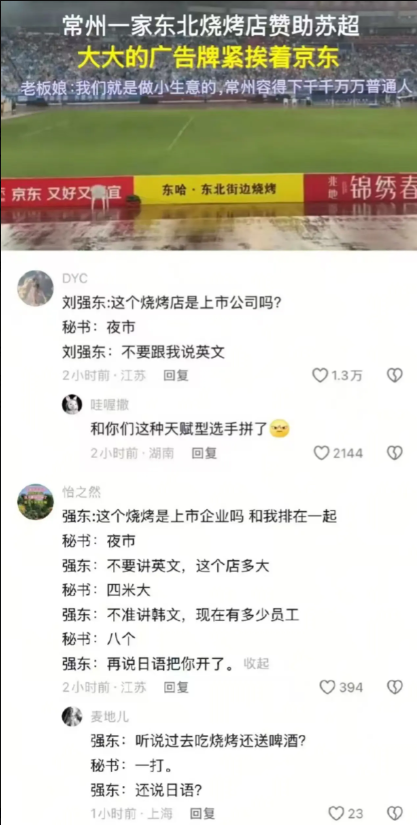

-虚假信息定性:部分企业发布的合作信息存在恶意编造、断章取义等情况,已构成对京东品牌的侵权;

-风险警示升级:目前所有声称"可获取京东稳定币""参与预售"的信息均涉嫌诈骗,提醒公众警惕"荐股群""空投福利"等典型欺诈套路。

二、骗局手法拆解:从信息伪造到资金盘运作

据京东内部人士透露,此次虚假信息主要通过三类渠道传播:

1.社交平台话术陷阱:诈骗团伙在微信群、QQ群等社群发布"京东内部员工放出额度""稳赚不赔的数字货币投资"等话术,配合伪造的合作协议截图、"官方客服"聊天记录;

2.山寨平台钓鱼链接:搭建与京东官网高度相似的虚假页面,诱导用户输入个人信息及资金账户,部分页面甚至嵌入虚假交易系统显示"盈利数据";

3.线下讲座洗脑营销:以"区块链技术交流会""京东新业务说明会"名义举办线下活动,通过"专家授课""成功案例分享"等方式骗取老年人信任。

公安部网络安全保卫局专家指出,此类骗局通常遵循"造概念-拉人头-建资金池-跑路"的犯罪逻辑。稳定币作为锚定法定货币的数字货币,其发行受严格监管,我国明确禁止任何虚拟货币相关业务活动,公众对"央企背书""低风险高收益"等话术需保持高度警惕。

三、京东币链的业务边界与监管背景

公开信息显示,京东币链科技有限公司成立于2021年,注册资本1亿元,经营范围包括区块链技术相关软件研发、数据服务等,但未取得金融许可证。此次事件中,诈骗团伙利用"京东"品牌知名度与区块链概念的信息差实施欺诈,本质是"虚拟货币诈骗"的变种。

从监管层面看,我国对虚拟货币的整治一以贯之:2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确,虚拟货币兑换、交易等业务活动属于非法金融活动;2023年央行等部门联合发布《关于防范利用"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险提示》,强调警惕"稳定币"等新概念包装的诈骗行为。京东此次声明正是对监管要求的积极响应,旨在切断诈骗分子的品牌冒用路径。

四、企业反诈实践:从技术防御到公众教育

面对频发的品牌冒用事件,京东已启动三重防护机制:

-技术溯源拦截:风控系统实时监测全网虚假信息,24小时内下架侵权链接376条,封禁相关社群账号129个;

-法律追责程序:已向公安机关报案,并委托律师事务所对涉嫌侵权企业及个人提起诉讼,追究其民事及刑事责任;

-公众教育升级:在京东APP、官网等渠道开设"反诈专区",通过短视频、图文教程等形式普及虚拟货币诈骗识别技巧,6月单月触达用户超5000万人次。

中国互联网金融协会专家委员会委员苏筱芮指出,企业在品牌保护中需建立"快速响应-证据固定-法律震慑-教育赋能"的闭环机制。尤其在Web3.0、元宇宙等新概念层出不穷的背景下,企业更需通过官方渠道主动释明业务边界,压缩诈骗分子的操作空间。

五、公众防骗指南:五步法识别虚拟货币骗局

针对此类事件,京东联合警方发布防骗五步法:

1.查资质:通过国家企业信用信息公示系统核实公司注册信息,警惕"无实体经营、高注册资本"的空壳公司;

2.核渠道:官方信息以企业官网、认证公众号等为准,对社群、私聊发送的"内部消息"保持怀疑;

3.辨话术:对"保本高息""躺赚收益""国家支持"等绝对化表述提高警惕,正规金融产品不会承诺稳赚不赔;

4.护信息:不向陌生平台泄露银行卡、身份证等敏感信息,尤其警惕要求开通"远程控制""屏幕共享"的"客服";

5.速止损:发现被骗立即拨打110或通过"国家反诈中心"APP举报,保留聊天记录、转账凭证等证据。

六、行业启示:品牌安全与金融风险的双重治理

此次事件折射出数字经济时代的两大治理挑战:一方面,品牌冒用与虚假信息传播呈现技术化、专业化趋势,诈骗分子利用AI换脸、深度伪造等技术提升欺骗性;另一方面,金融创新概念与监管政策的认知差,为违法活动提供了温床。

中国政法大学金融法研究所副所长武长海建议,可构建"企业自治-行业协同-政府监管-公众参与"的多元治理体系:企业完善品牌保护技术架构,行业协会建立反诈信息共享平台,监管部门强化穿透式监管,公众提升风险识别能力。唯有多方合力,才能有效遏制虚拟货币诈骗等新型金融犯罪的蔓延。

结语:在技术狂飙中守住安全底线

京东稳定币辟谣事件不仅是一次品牌保护行动,更是数字时代金融风险防控的缩影。当区块链、元宇宙等技术持续重构商业形态时,企业与公众都需在创新热情与风险意识之间保持平衡。对企业而言,筑牢品牌安全防线既是商业责任,也是社会责任;对公众而言,提升数字素养、远离"概念炒作",才是守护财产安全的根本之策。在技术狂飙的浪潮中,唯有守住合规与安全的底线,才能推动数字经济行稳致远。