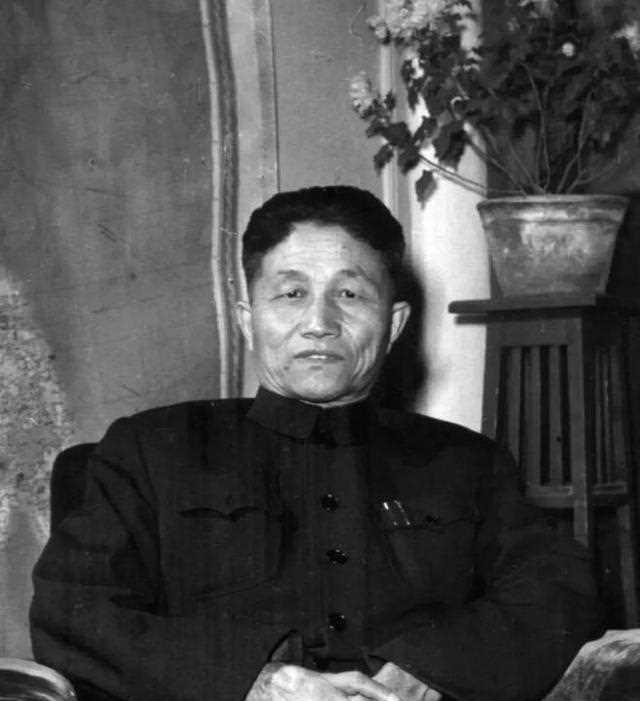

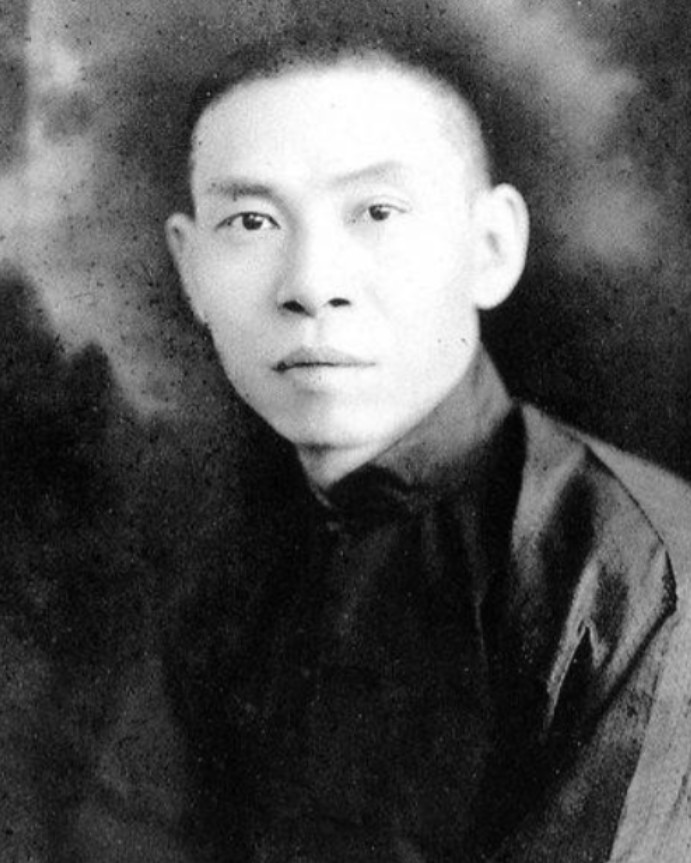

1983年,郑洞国的前妻想复婚,郑洞国的子孙都同意,但郑洞国却摇头拒绝:“她来了,我一个月的工资,十天就被她花掉,不复婚!” 两个耄耋老人在风雨中,经过岁月的洗礼。 郑洞国的前妻想要和他复婚,甚至对方的孩子们也都赞成,然而郑洞国却不同意。 他给出的理由让所有人都瞠目结舌,就因为一个月的工资,十天就被她花掉! 那么,郑洞国和前妻陈碧莲的这段婚姻,难道就没有温馨的时候吗? 郑洞国,这位出身湖南石门书香门第的黄埔一期名将,早年由父母包办,娶了年长他八岁的同乡女子覃腊娥为妻。 覃氏虽文化不高,却以质朴坚韧撑起家庭,在郑洞国投身军旅之际,独自抚育子女,直至1930年积劳成疾,骤然离世。 丧妻之痛,让这位在古北口战役中崭露头角的年轻军官一度心灰意冷,婉拒了所有说媒。 转机出现在1933年的南京。 时任旅长的郑洞国在医院探望战友时,邂逅了17岁的上海姑娘陈碧莲。 她青春靓丽,落落大方,听闻眼前这位青年军官竟是抗日战场上的英雄,眼神中瞬间绽放出仰慕的光彩。 没多久,两人在南京结为连理。 新婚燕尔,郑洞国倾尽两个月薪饷,购得一枚翠色玉镯赠予娇妻,作为定情信物。 陈碧莲不仅善待郑洞国前妻所生子女,视如己出,更以“军长夫人”的身份,追随丈夫辗转于各个军营驻地。 抗战烽火,淬炼着这段婚姻的韧性。 1939年,郑洞国调防云南,陈碧莲毫不犹豫随军前往。 1943年,郑洞国奉命远赴印度,出任驻印新一军军长。 考虑到著名的“驼峰航线”危机四伏,他坚持让妻子留在相对安全的昆明。 然而,对丈夫的深切思念,压倒了死亡的恐惧。 陈碧莲设法托关系,挤上了一架飞越世界屋脊的运输机。 历经九死一生抵达加尔各答,她在机场与惊愕又感动的郑洞国相拥。 她陪伴丈夫度过异国征战的岁月,是郑洞国艰苦军旅生涯中最温暖的慰藉。 然而,时代巨轮的转向,无情地碾碎了这份曾历经战火考验的情感。 1948年,郑洞国在长春率部投诚,人生轨迹急转直下。 从手握重兵的“剿总”副总司令、兵团司令,骤然成为赋闲在家的“旧军官”。 巨大的身份落差,让习惯了前呼后拥、锦衣玉食生活的陈碧莲难以适应。 昔日的“怒江之花”的光环,在平淡甚至略显拮据的现实生活中迅速褪色。 她对丈夫的态度在抱怨与不满日渐滋生。 1952年,命运的分水岭出现。 郑洞国被重新启用,调任北京水利部参事。 他满怀希望,欲携妻子北上,开启新生活篇章。 然而,陈碧莲却以“不适应北方干燥气候”为由,执意留在上海。 分离的种子就此埋下。 陈碧莲的选择,很快有了明确答案。 她迅速融入了上海的旧日交际圈,结识了一位从事进出口生意的钟姓商人。 对方出手阔绰,法国香水、英国呢料大衣等奢侈品,让她重温了昔日的风光与虚荣。 物质的诱惑,最终战胜了二十年的夫妻情分。 尽管郑洞国闻讯后极力挽回,但陈碧莲去意已决。 1953年,一纸离婚协议从上海寄到北京,为这段曾共赴生死、羡煞旁人的婚姻画上了冰冷的句号。 离婚后的陈碧莲,并未迎来期待中的长久富贵。 钟老板生意失败,更因卷入走私案,于六十年代初锒铛入狱。 陈碧莲的生活瞬间跌入谷底,变卖首饰成为度日手段,最终蜗居于徐汇区老弄堂狭小阴暗的亭子间里。 寒冬腊月,连买取暖的蜂窝煤都成奢望,只能裹着破旧棉被瑟瑟发抖。 曾经的“怒江之花”,在时代变迁与个人选择的双重作用下,凋零于市井尘埃之中。 反观郑洞国,在经历情感创伤后,与温柔贤淑的顾贤娟重组家庭,生活归于平静安稳。 顾贤娟的陪伴,抚平了他内心的褶皱。 直至1973年顾贤娟病逝,郑洞国再次成为孤身老人,但与陈碧莲的境遇已是天壤之别。 1983年,陈碧莲在孤苦伶仃中,得知顾贤娟早已离世十年,郑洞国独居。 生活的窘迫与晚年的孤寂,促使她提笔写下那封求复合的信。 她或许期盼着旧情复燃,或许只是寻求一个安稳的归宿。 郑洞国的孙辈们,感念她早年对家庭的付出,纷纷为她说情。 然而,当郑洞国拿起那张月薪368元的工资条时,过往的记忆如潮水般涌来。 陈碧莲对精致生活的执着、对物质的追求、离婚时的决绝,以及她可能依然无法改变的消费习惯。 他深知,以陈碧莲过往的生活方式,这份足以保障他晚年优渥生活的工资,在她手中可能迅速消散。 他斩钉截铁地拒绝了复婚请求,甚至因孙子的劝说而拍桌动怒,显示出其态度的坚决。 然而,郑洞国终究不是铁石心肠。 念及旧情,尤其是陈碧莲早年随军时的付出与那段穿越驼峰航线的壮举,他无法对她的困苦视若无睹。 他通过自己在政协的关系,为陈碧莲在上海的文史馆谋得一份工作,使她每月能领取42元的工资,生活有了基本保障。 郑洞国则选择将余生倾注于回忆录《我的戎马生涯》的撰写,直至1991年离世,再未踏足上海。 主要信源:(上海市地方志办公室 ——《上海近现代人物史料》)