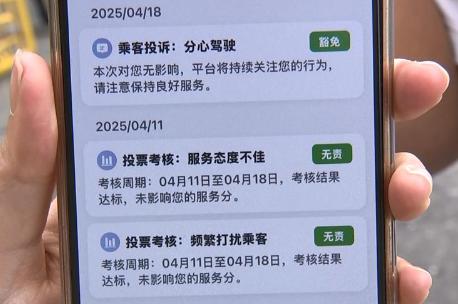

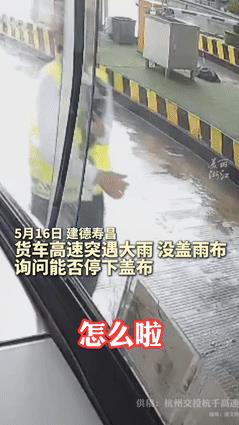

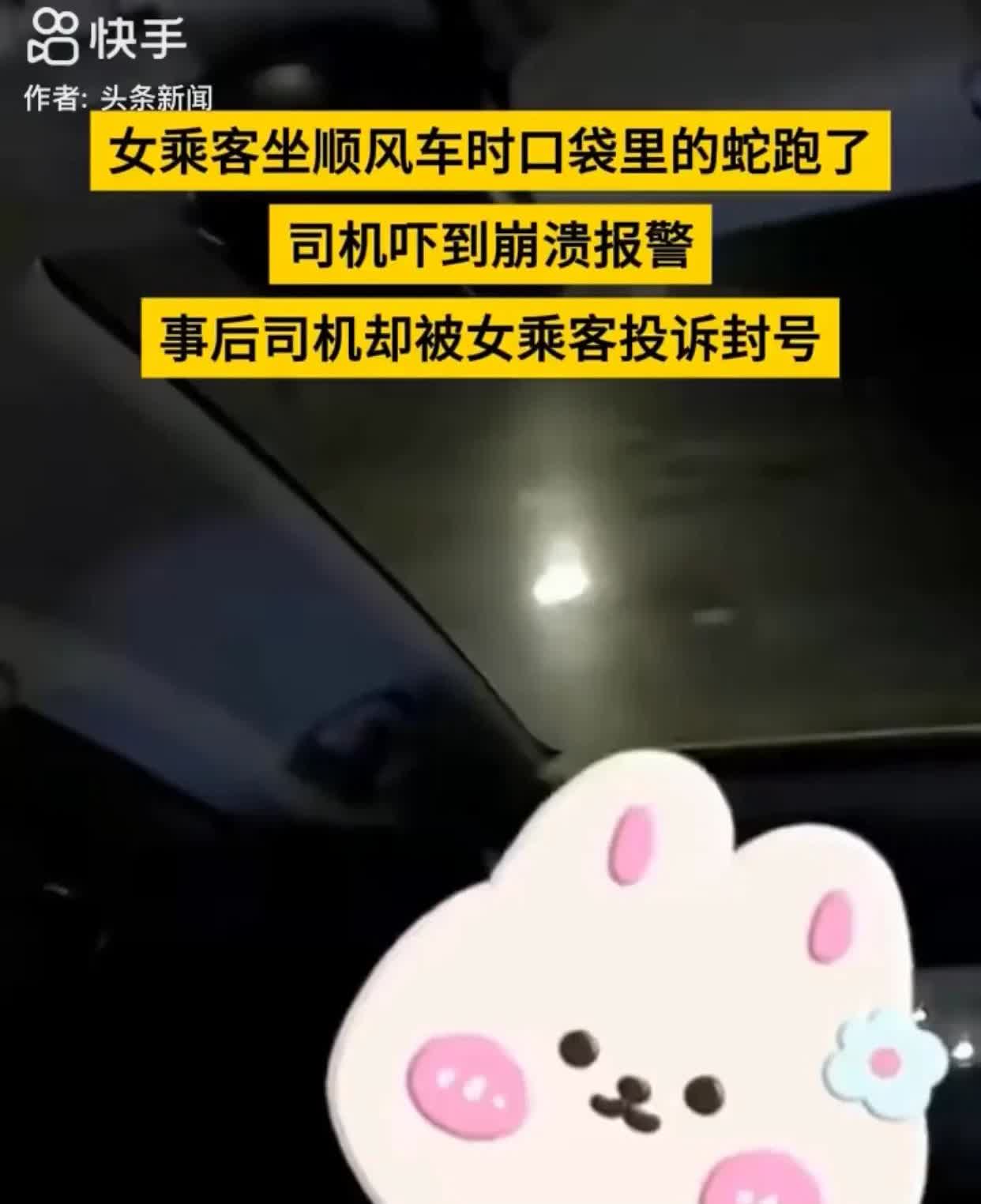

浙江杭州,一男子是网约车司机,每月能挣17000-18000元,没想到,他拉了个抱孩子的女顾客,他对女子说话声音大了点,就被投诉了,从此他不但收入下滑到6000多,还接不到女性订单了,男子认为自己被歧视了,很是愤怒。平台:你说只能接男的,不能接女的,这没依据。网友:都是人,为何非要接女的?男的不可以吗? 杭州的清晨五点半,毕师傅已经发动了车子。后视镜里映出他布满血丝的眼睛,这是网约车司机的常态,每天13小时的方向盘生活,换来的是每月近两万元的收入。 这份辛苦钱支撑着他在异乡的梦想,直到2025年4月12日那个普通的午后,一切戛然而止。 据黄金眼5月17日的报道,那天,他接到一笔17.79元的订单。三名大人带着两个孩子挤进车里,其中一个婴儿被抱在怀中。尽管超载,毕师傅还是踩下了油门。 途中,一位女乘客将孩子放在座椅上,鞋底蹭到了皮座。他下意识提高了音量:别踩脏座位,下个乘客没法坐。 这句话成了导火索。女乘客认定被吼,当场爆发争执,下车后投诉他语言骚扰。 投诉本身并未让毕师傅慌张。平台核查车载录音后,认定他无责。但诡异的变化从那天开始:他的接单量断崖式下跌,收入从三月的19430元骤降至四月的6259元。 更蹊跷的是,系统再未派给他任何女性乘客订单。他翻遍接单记录,清一色的男性头像像一道无形屏障,将他隔绝在半数客源之外。 添猫出行客服的回复充满程式化:账号正常,淡季单量少。可毕师傅清楚,余杭区的晚高峰从未冷清。 同行透露的线索更让他心惊:无锡一名司机被女乘客投诉后,女客比例从41%暴跌至2.8%,改用妻子账号注册后竟立刻恢复。平台坚称随机派单,但数据不会说谎。 这场风波撕开了网约车行业的隐秘伤口。算法黑箱中,投诉或许触发了某种隐形惩罚机制。司机们像实验室里的小白鼠,被算法奖励或惩罚,却拿不到实验报告。 毕师傅的遭遇并非孤例:有司机因暴雨天让超载家庭上车反被索赔,有人因绕行百米避堵遭投诉扣款。平台用顾客至上的逻辑筑起高墙,却忘了墙的另一头是血肉之躯的劳动者。 这场纠纷的本质,是技术伦理与人性化管理的失衡。网约车平台用算法提升效率无可厚非,但若将司机的生计完全交由冰冷代码裁定,便是对劳动尊严的漠视。 投诉机制的本意是保障服务质量,但当它异化为一键降权工具时,平台实则放弃了裁判责任。毕师傅的音量过大是否构成骚扰?女乘客的投诉是否存在情绪化成分? 这些需要人工介入的判断,被简化为算法里的一个负分标签。更荒诞的是,司机甚至无法申诉,平台连性别歧视的指控都拒绝承认,遑论公开派单规则。 我们不禁要问:当司机们用健康换取的钻石等级抵不过一次投诉,平台的评价体系是否已本末倒置?司机与乘客的权益本不该是对立的。 真正的共享经济,应当建立透明的博弈规则:乘客有权投诉,司机有权申辩,平台有义务核查。而非用随机派单的托辞掩盖算法偏见。 毕师傅仍在每天出车。后座上贴着的请勿踩踏座椅提示语,是他最后的倔强。这个曾在方向盘前挥霍青春的男人,如今盯着手机等单的样子,像极了等待赦免的囚徒。 他的故事提醒我们:技术进步的终点不该是人的工具化。当算法决定谁能吃饱时,我们或许该停下脚步,听听那些被系统静音的声音。 信源:1818黄金眼 2025-5-17