1963年,喀喇昆仑深处,一块5千多平方公里的高原地带,被巴基斯坦悄悄交给了中国,这件事一度让印度暴跳如雷。

中印边界还没缓过劲来,巴基斯坦竟主动“割地”给中国,背后水多深?有人说是巴铁情深,有人说是战略交易,但谁都看得出来,这场边界的重新划定,直接搅动了整个南亚的局势。

故事要从一张地图说起,那是英国殖民统治时期画的“约翰逊线”,把中国西部的大片土地划进了英属印度,清政府当时无力反抗。

到1947年,印度和巴基斯坦分家,约翰逊线以北的喀喇昆仑走廊,成了巴基斯坦的实际控制区。

而这片走廊,说是“走廊”,其实是高原上的狭长地带,海拔普遍在5000米以上,冰川密布,几乎人迹罕至。

这里没啥人口,也没大城市,但地理位置极其敏感,它像一把钥匙,卡在中国、新疆、西藏和南亚之间的要冲,北靠中国新疆阿克赛钦,南邻克什米尔,往西连着中亚,往东挡着印度。

如果把这块地掌握住,南亚、东亚、中亚三块地盘的陆路通道,全都得听你的。

1959年,达赖出逃,印度庇护,中印关系开始转冷。1962年,一场短暂而激烈的边境战争爆发,中国一度打到了麦克马洪线,给印度重重一击,这场战争也让巴基斯坦看清了局势,印度不好惹,中国不好欺。

就在中印交火的时候,巴基斯坦总统阿尤布·汗开始重新考虑外交战略,那会儿的巴基斯坦和美国关系紧密,属于“亲美阵营”,但美国在中印冲突中站在了印度一边,提供物资援助,这让阿尤布·汗心里不爽,他开始转头向东,试图拉近与中国的关系。

1961年,中巴秘密接触,讨论边界问题,中方代表是外交部副部长章文晋,巴方代表是外交秘书阿里汗。

两国经过十几轮谈判,终于在1963年3月2日签订了《中巴边界协定》,协定规定:巴基斯坦将控制下的喀喇昆仑走廊划归中国,中国则在“坎巨提地区”对巴方做出相应调整。

这是一次“互换”领土,但从面积和战略上来看,中国显然得到了更关键的一块。

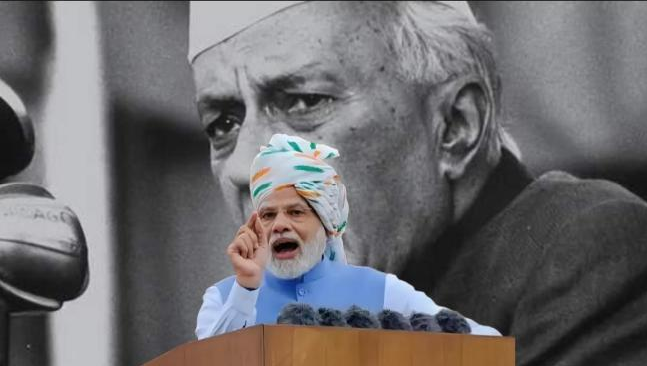

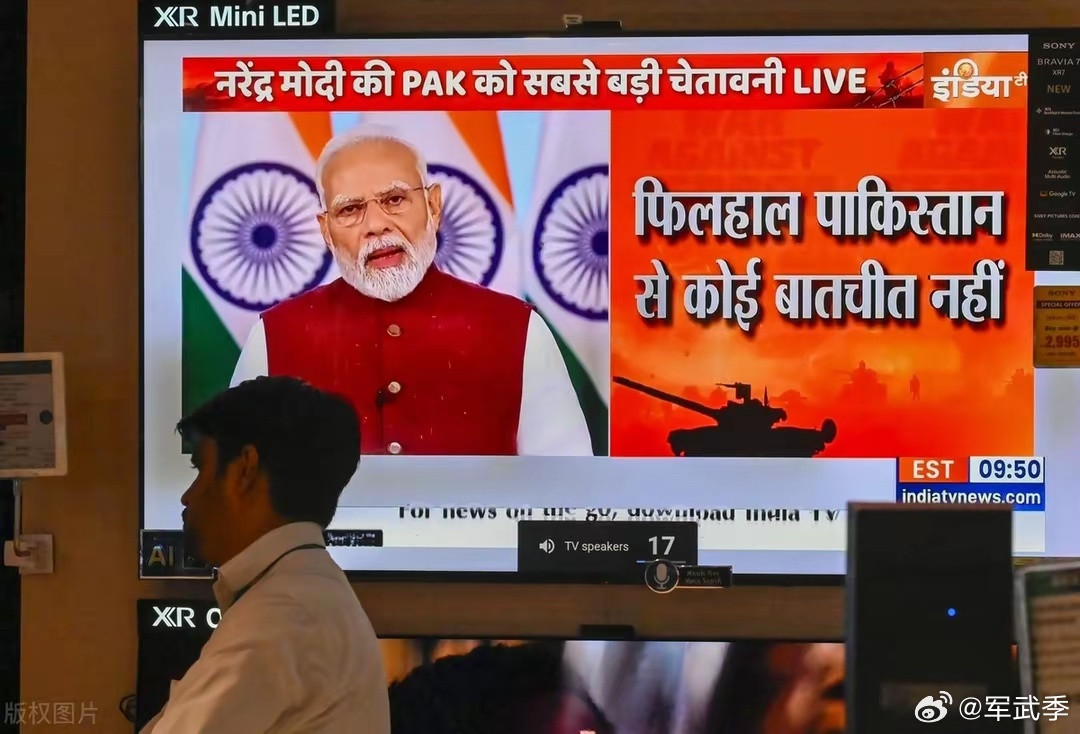

这个协定一公布,印度直接炸锅,印度外交部强烈抗议,说这个地区是印度的一部分,巴基斯坦无权“割让”。

可事实上,印度从未有效控制这片区域,它对喀喇昆仑走廊的主张,只是基于老旧的“约翰逊线”。

但中国和巴基斯坦是真刀真枪坐下来谈出来的,协定文本详细标注了山口、河流、走线坐标,并且在联合国备案。印度说啥都没用。

1970年代,中国开始修建中巴友谊公路,也就是今天的喀喇昆仑公路,这条公路横跨帕米尔高原,从新疆的喀什一路翻越高山,通往巴控克什米尔地区的吉尔吉特。

这条公路经过的,正是当年巴基斯坦“送”出的走廊,路修得不容易,海拔高、气候恶劣,工程人员死伤无数,但修通之后,中巴的关系一下子被“路”绑在了一起。

走廊的军事意义也慢慢显现,1999年卡吉尔战争时,印度和巴基斯坦在克什米尔地区爆发激烈冲突。

印度试图通过锡亚琴冰川往北推进,但喀喇昆仑走廊像一道天然壁垒,拦住了印度部队的北上空间。

而中国军方也早已在这一带部署了高原作战单位,构筑了多个哨所与补给点,警戒线始终不离山口。

2020年,中印在加勒万河谷冲突,虽然地点偏东,但背后的战略支撑,同样和喀喇昆仑走廊有关,这一带是中国高原边防系统的重要节点,一旦失守,整个西部防线都要重新评估。

除了军事与外交,这片走廊的经济价值也越来越被重视,随着“一带一路”倡议的推进,中巴经济走廊成了重头戏。

喀喇昆仑走廊是中巴经济走廊的北起点,它连接新疆与巴基斯坦的瓜达尔港,极大缩短了中国通往印度洋的通道长度。

从以前的12000公里绕道东南亚,直接变成3000公里直通印度洋,中国还计划在这条路线上铺设油气管道、光纤网络,强化新疆能源保障。

有人会问,巴基斯坦为啥愿意割让?真的是“兄弟情”?其实更现实的考虑是,中国能提供的,是实打实的基建援助、军工合作和国际支持。

而且在当时的国际环境下,巴基斯坦不得不找一个可以抗衡印度的靠山,美国口头支持,苏联靠不住,只有中国愿意下场做实事。

据后来披露的档案,在谈判过程中,中国外交部曾建议周恩来:“可适度做出调整,换取战略要地。”

周恩来拍板说:“要和平,更要有战略主动。”谈判桌上,章文晋与阿里汗多次彻夜细谈,地图摊开一整地,所有山口河道一一对照,既要保证中国利益,也要给足巴基斯坦面子,这是一场典型的“边谈边算”,没有硝烟,却极为关键。

几十年后,喀喇昆仑走廊依旧在那里,海拔依旧那么高,雪依旧那么厚,但它不再是无主之地。

它成了中国边疆的一道锁,也成了中巴之间的“纽带”,在那个寒冷的1963年春天,一纸协定,悄然改写了南亚的地图,也为两个国家,铺出了一条互相靠近的路。

参考资料: 中国社会科学院编:《中国边疆史地研究》,中华书局,2015年版。