上海,女子从未在平台借款,却在2024年多次收到催收短信和电话,起初她以为是垃圾信息,也没有放在心上。可催收电话和短信却越来越频繁,女子这才发现,短信中提到的借款人,竟然是同学的朋友,只是她跟对方几乎没有联系。女子联系对方,对方承认自己将女子填为了紧急联系人。女子要求对方跟平台沟通,可对方的态度让她意想不到。

2024年3月12日,上海徐汇区的写字楼里,陶敏的手机在会议桌震动,PPT投影的蓝光映出短信内容:"【XX金融】您尾号4587的租赁订单已逾期15天,紧急联系人陶敏女士将承担连带清偿责任。"

她盯着自己的名字,手指在钢化膜上划出一道细痕——这个从未注册过的平台,为何知道她的手机号?

回忆被拉回2018年的同学聚会。

陶敏穿着职业装坐在角落,老同学王芳热情地拽来个穿潮牌的男生:"这是我发小潘浩,搞互联网创业的。"

潘浩的iPhone屏幕亮着分期购物APP,他笑着递上名片:"以后有资金周转需求找我。"陶敏礼貌性地存下号码,没注意到名片角落印着"应急联系人专用"。

此后六年,两人唯一的交集是朋友圈点赞。

直到2024年1月,第一条催债短信划破平静:"潘浩先生将您设为紧急联系人,您的信用评分将受影响。

"陶敏以为是诈骗,直到三天后接到河南驻马店的固话,客服操着方言:"大姐,潘浩欠了我们23笔租赁订单,您作为紧急联系人..."

3月的雨夜,陶敏的手机第47次响起。正在批改作业的女儿被吵醒,揉着眼睛问:"妈妈,为什么总有人找你还钱?"

她盯着通话记录里的"河南周口""广东梅州"来电,突然想起上周在幼儿园门口,老师欲言又止的样子——显然催债电话已经打到她单位。

潘浩的微信回复像块冰:"屏蔽就行,他们不敢把你怎样。"

这个躺在通讯录里的陌生人,此刻正在朋友圈晒新提的宝马,定位在陆家嘴金融中心。

陶敏翻出六年前的聊天记录,唯一的对话是潘浩发来的促销链接:"姐,扫码注册送50元话费。"

当时的她怎么也想不到,这个链接成了信息泄露的起点。

4月的长宁区法院门口,潘浩的潮牌卫衣沾着雨水,陶敏看着这个比自己小五岁的男人,想起调解室里他满不在乎的样子:"紧急联系人又不是担保人,法律没规定不能随便填。"

法官助理递来的证据清单上,清晰列着潘浩在17个平台填写陶敏为紧急联系人的记录,最早可追溯到2020年。

"根据《个人信息保护法》第二十八条..."法官的声音在调解室回荡时,潘浩的手机突然弹出新的催债短信——这次他自己成了被告。

陶敏看着他瞬间惨白的脸,突然意识到:这个滥用他人信息的人,终究被自己编织的信息网反噬。

陶敏的遭遇并非个案,2023年上海消保委数据显示,34%的市民曾被冒名登记为紧急联系人,其中22%接到过威胁电话。更令人担忧的是,某借贷平台抽查发现,18%的紧急联系人与借款人关系标注为"陌生人",甚至有人用明星姓名注册,导致吴京、黄渤等公众人物频繁收到催债信息。

当个人信息成为借贷平台的"信任抵押品",陌生人之间的信息边界被彻底打破。

正如律师陈立在代理此案时所说:"潘浩滥用的不仅是陶敏的电话号码,更是社会的信任基础。"

调解书上的油墨未干,陶敏便收到潘浩的道歉短信,附带17个平台的紧急联系人删除截图。

她看着手机里的骚扰拦截记录,想起法官说的话:"每个电话号码背后,都是一个真实的人。"

这场持续三个月的纠纷,最终在潘浩删除最后一个平台信息时落幕。

在个人信息等同于数字资产的时代,随意填写紧急联系人的行为,本质上是对他人信任的透支。

当陶敏们不得不花费时间精力自证清白,损害的不仅是个体权益,更是整个社会的信任体系。

正如信息安全专家所言:"技术的进步不该以牺牲人际信任为代价。"

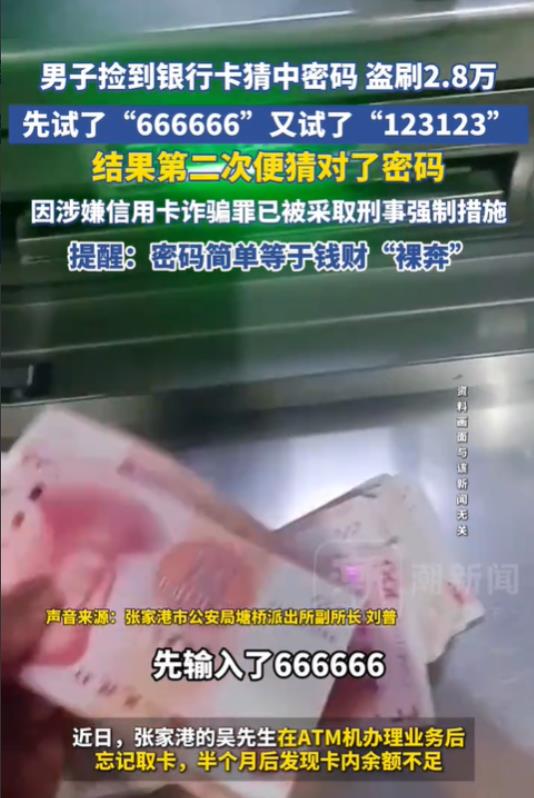

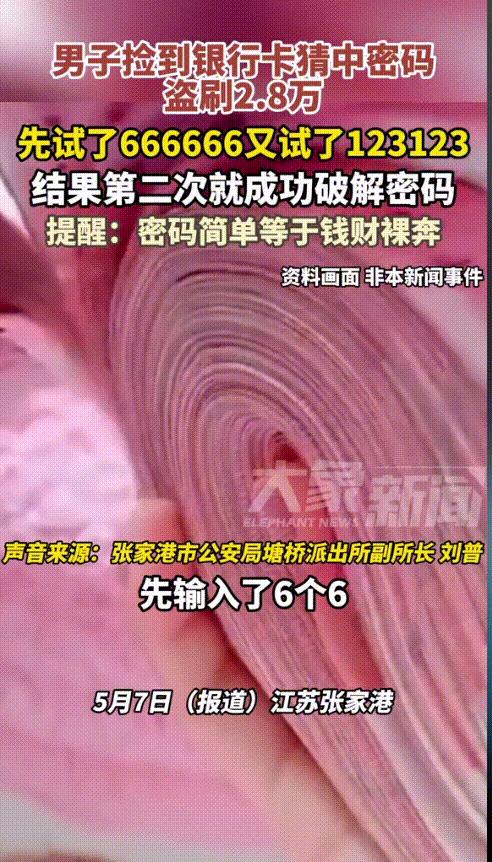

潘浩的教训,为所有人敲响警钟——保护个人信息,不仅是设置复杂密码、开启骚扰拦截,更要在数字世界中坚守一个原则:不滥用他人的信任,不侵犯他人的信息边界。

唯有如此,我们才能在便捷与安全之间,找到真正的平衡。

对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论!

(文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名)

创作来源:

找法网,《女子被朋友填为借款联系人遭骚扰 生活受严重影响》

评论列表