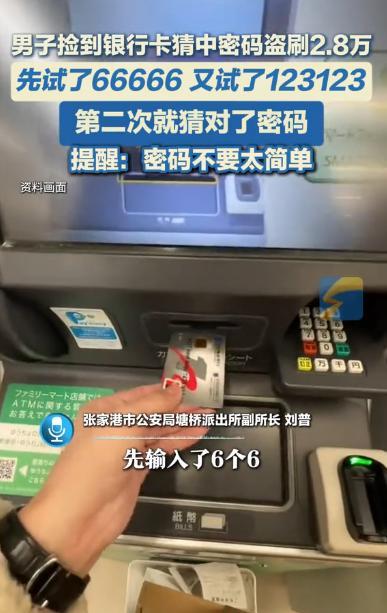

胆大包天!5月7日,江苏一男子看到ATM机里有一张银行卡,于是试着输入密码,先是试了6个6,后面又试了123123,不料竟然猜对了,男子跑了3家银行将钱都取了出来,一共将近3万块,而银行卡真正的主人,半个月后才发现钱没了!网友:密码就用123456,最危险的地方就是最安全的地方! 近日,江苏某市一起离奇的ATM机盗刷案引发全网热议。一名男子在自助取款机前意外发现他人遗留的银行卡,仅凭猜测“123123”“666666”等简单密码,竟成功盗取近3万元现金。 失主直到半个月后才发现账户异常,而嫌疑人早已挥霍一空。这起案件不仅暴露了个人金融安全的巨大漏洞,更引发公众对密码安全、法律底线与人性的深度思考。 事发当天,江苏男子陆长顺(化名)在某银行ATM机取款时,发现机器内竟插着一张未退出的银行卡。 屏幕显示“请输入密码”,陆长顺环顾四周无人,心生贪念,尝试输入“666666”,但未成功。随后他试了“123123”,竟直接进入操作界面,余额显示为3.2万元。 陆长顺当即分三次从不同银行网点取现2.95万元,并迅速离开现场。而银行卡的主人吴某因工作繁忙,直到半个月后对账单时才发现账户异常。 警方调取监控后锁定陆长顺,最终在其家中查获剩余赃款1.8万元。目前,陆长顺因涉嫌盗窃罪被刑事拘留,案件正在进一步审理中。 这起案件最令人震惊的并非陆长顺的贪念,而是失主吴某设置的“傻瓜式密码”。 据统计,我国仍有超30%的银行卡用户使用“123456”“111111”或生日作为密码,而此类密码被破解的概率高达78%。 2023年央行发布的《金融消费者权益保护报告》显示,因密码过于简单导致的盗刷案件,占全年金融诈骗案件的41%。 更值得警惕的是,许多人对“便捷”的追求远超安全考量。网友调侃:“用‘123456’当密码的人,可能觉得最危险的地方就是最安全的地方。” 但现实是,犯罪分子的试探成本极低——一部手机、一台ATM机,甚至一个“猜密码”的念头,就足以让财产瞬间蒸发。 法律专家指出,类似案件中的嫌疑人常抱有侥幸心理:“捡到银行卡不算偷”“试密码不犯法”。 但最高人民法院明确解释:拾得他人银行卡后冒用取现,属于“盗窃信用卡并使用”的行为,依法按盗窃罪论处。 2022年浙江某案例中,一男子因用同样手法盗取1.5万元,最终被判有期徒刑1年6个月。 这起案件也是一场赤裸裸的人性实验。当陆长顺发现他人银行卡时,本可选择立即退出卡片交给银行,但他却在短短几秒内选择了贪婪。 心理学研究显示,人在面对“无主之财”时,道德约束力会因环境匿名性而大幅降低。 正如网友评论:“ATM机前没有摄像头对准你的良心,但天网早已记录一切。” 反观失主吴某,其粗心大意同样令人咋舌。银行卡遗忘在ATM机中长达15分钟无人察觉,半个月未查看账户变动——这种对金融安全的漠视,无异于“主动邀请”犯罪分子上门。 银行工作人员提醒:开启短信提醒功能、定期修改复杂密码、发现丢卡立即挂失,是保护财产的三道基础防线。 此案为全社会敲响警钟:在数字支付普及的今天,金融安全需从细节筑牢: 避免连续数字、生日等组合,建议采用“字母+数字+符号”混合模式; 取款后确认退卡,开通生物识别(指纹、人脸)验证功能; 拾得他人银行卡应及时上交,切勿因小失大。 江苏省公安厅反诈中心负责人表示:“每一起盗刷案背后,都是安全意识的松懈与法律常识的缺失。守住密码,更要守住底线。” 这起案件撕开了现代社会的脆弱面:技术再先进,也防不住人性的贪婪与疏忽。在数字时代,每个人的“安全密码”不仅是一串字符,更是对规则的敬畏、对底线的坚守。 正如网友所言:“天上不会掉馅饼,但真的会掉手铐!”