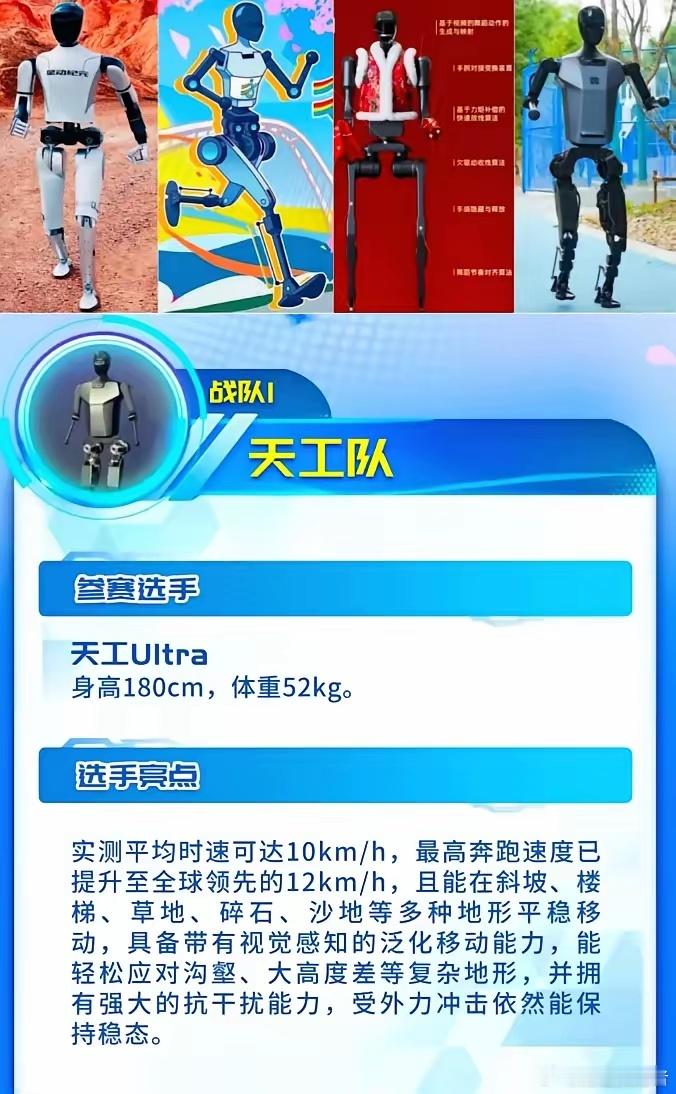

自扭秧歌的人形机器人在春晚爆火以来,智能机器人成了最炙手可热的商业赛道之一。4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行,再度引发全社会广泛关注。

4月20日,嘉宾派上海站访学走进全球最大的服务机器人企业擎朗智能。作为赛道领跑者,擎朗智能在该领域已深耕15年之久,业务覆盖全球600多个城市及地区,出货量累计超过10万台。当日,擎朗智能创始人李通为企业家校友们带来《机器智能的场景进化》的主题授课,讲述了公司创立15年来所经历的波峰浪谷、行业发展现状与展望以及其在出海方面积累的宝贵经验。

以下为授课内容精编版,Enjoy~

1、我们如何穿越行业周期?

大家好!今天我的授课,先从擎朗是谁,以及公司创业历程的讲述开始吧。

此次参访中各位可能注意到,我们公司的英文名,叫“KEENON”。这是一个与擎朗谐音的英文短语,意为“热爱”,也正是我们的初心所在。

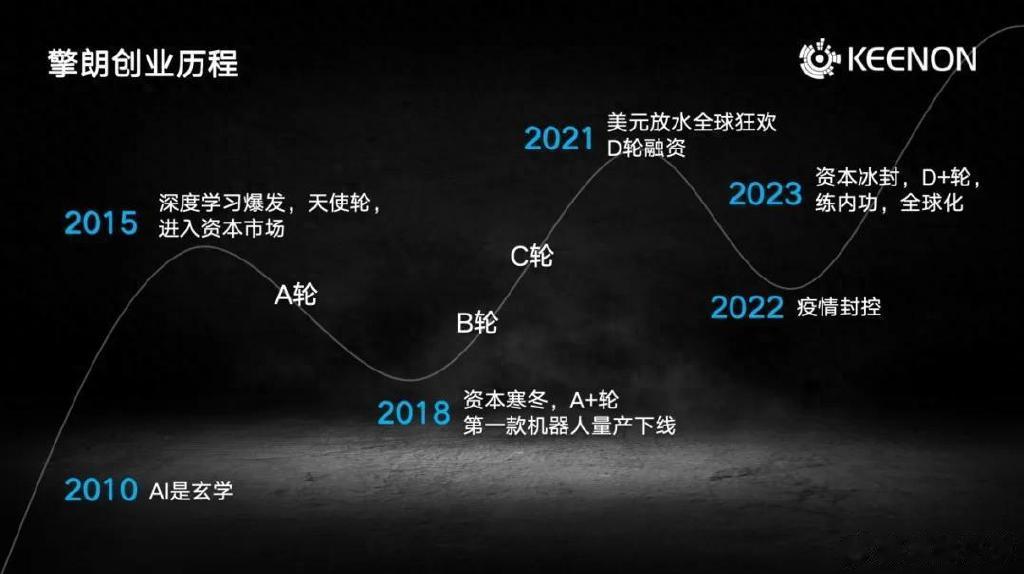

擎朗初创于2010年2月,当时机器人领域远远不像今天这么火热,既不时髦也不性感,我们选择入局的原因相当纯粹,仅仅是因为发自内心的喜爱、强烈的兴趣和充足的信念感。

前期的探索之路,当然并不轻松。扛过了艰难的起步期后,公司业务逐渐步入正轨。到了2015年的时候,我此前在微软工作时的Mentor(导师)打电话告诉我,你们的机器人火了。很有意思,我们也是在埋头做的过程中,被告知说你们这个行业火了。

接下来一段时间,机器人行业迎来一个爆发式的快速增长,擎朗也顺势发展壮大。今年以来,机器人赛道又迎来爆火,这是我们发展的波峰。但经历了十余年的发展,我非常清楚,往后肯定会有波谷。因为企业发展,其实是一个在波峰与波谷之间曲线上升的过程。

就目前而言,擎朗是全球服务具身机器人独角兽,估值超过10亿美元,全球员工数上千名。擎朗机器人的服务场景,涵盖餐饮、酒店、医疗、教育、清洁等,形成了多场景、多形态具身服务机器人矩阵。

可以半开玩笑式地说,擎朗做的是“劳动力生意”,目标是成为全球最大的“劳动外包公司”,只不过,我们的“员工”是各式各样的机器人,要用它们去替代服务业里的一个又一个工种。

今天,擎朗的业务,一半在国内,另外一半在海外市场。国内的业务模式是以销售为主,而在海外则以租赁为主。海外市场以发达国家为主。租赁的价格,通常是当地劳动力价格的一半甚至1/3。

例如,在日本,当地劳动力的月成本大概是15000元左右,而擎朗机器人的月租金约为5000元左右。一个月之前,我在日本一个餐厅用餐时发现,8年前我们运往日本的擎朗T1机器人,还在正常作业使用。不难想象,这为这家餐厅节省了多大成本。要知道,在餐饮业,机器人ROI已经远超人工,“机器替人”经济效益非常显著。

接下来,给大家详细讲讲我们在波谷遭遇的几次危机,和当时的一些故事。

故事最开始,是我和三个伙伴凑了20万元启动资金,在上海闸北区一个70多平方米的毛坯房里创立了擎朗智能。之后,是5年多的埋头苦干。到了2015年,以AlphaGo在围棋领域击败人类职业顶级棋手为代表,深度学习技术爆发。因为机器人是AI进入物理世界的一扇门,是AI落地物理世界的载体,当AI技术迎来跃迁式发展,擎朗也得以在这场热潮中走进资本市场,先后拿到了天使轮和A轮融资。

机器人的研发投入很大,两年的加速研发后,我们便资金告紧。当时正值2018年的资本寒冬,叠加市场对机器人行业技术大突破、快速商业化的期待落空,资本热情退去,于是融资变得很难,公司差点没能挺过这一次波谷。还好一位看好我们的老投资人施以援手,擎朗拿到A+轮融资,第一款机器人也历经8年时间正式量产下线。

第二次波谷,发生在2020年疫情期间。虽然封控对公司业务展开造成较大影响,但我们向全国疫情最严重的地方,支援了200多台服务机器人,专门去重症监护病房进行消杀等工作。机器人的投入使用,大大降低了医护人员的感染风险。

实际上,我们当时原本只是想尽企业的能力,承担一些社会责任。但我们的机器人,穿梭于病房之间的画面,被媒体所拍摄并报道。很多人这才发现,机器人确实已经慢慢进入人们的生活。这意外带来巨大的市场教育效果,市场教育本是机器人公司最大的挑战之一,经过这么一件事,很多人不再认为机器人公司都是骗子公司。

随着机器人的规模化普及,包括软银愿景、沙特阿美、阿里巴巴、中金等头部投资机构,都成了我们的股东,日子似乎好过了。

但2022年中美科技呈分割之势,美元资本撤出中国,行业又遇挑战。不过,今年随着DeepSeek等技术突破,加上中国对实体经济的重视,机器人行业迎来“小阳春”。当然,马斯克的人形机器人也功不可没,让更多人关注到这个领域。

回顾这些年,我们经历了很多波峰波谷,得出的结论是:保持平常心。不过分乐观于短期热度,也不过分悲观于长期挑战。技术发展有其客观规律,只要持续投入,曲线一定是向上的。

我觉得,创业就是不断升级打怪,机器人创业更是非常长的一个链条,该过的关一个也不能少。我总结的一个公式是,机器人创业=技术/产品+供应链+销售渠道+资本支持/财务管控。

2、人形机器人的底层逻辑

现在的机器人叫“智能机器人”,和AI发展紧密关联,跟传统工业机器人有很大不同。

传统工业机器人是纯机械的,比如工厂里的机械臂,靠精度、力量和速度工作;而智能机器人非常依赖AI的智能化水平。行业能发展起来,根本原因是AI技术的跨越,深度学习、AI大模型技术的崛起,让原来做不到的事变成可能,智能机器人产业也迎来惊人的发展速度。

国际机器人联合会(IFR)最新发布的《2024世界机器人报告》显示,2023年全球工厂中运行的工业机器人数量超过428万台,同比增加了10%,创下历史新高。

举例来说,工业机器人就像是传统燃油车,中国一直在发动机等领域一直没能追上老牌强国德国、日本,但在智能机器人领域,尤其是服务机器人,中国可谓是换道超车遥遥领先。当我们抛开那些传统的器件,把注意力集中在电机、电池、算法、数据等方面,就逐渐在全球范围内积累起了领导性的优势。

过去,中国的产品出海,是海外竞品80%的性能,50%的价格。但今天,我们服务机器人的性能已经是极度的领先,能达到海外同行150%的性能,同时还只有其产品80%的价格。

中国,已经连续十一年成为世界上最大的机器人市场。2023年中国正在运行的工业机器人数量达到175.5万台,同比增长17%,新装机量达到27.6万台,占全球新装机量的51%。

大家能够看到,机器人发展速度惊人,且国产化率接近一半。这个进程,是非常喜人的。

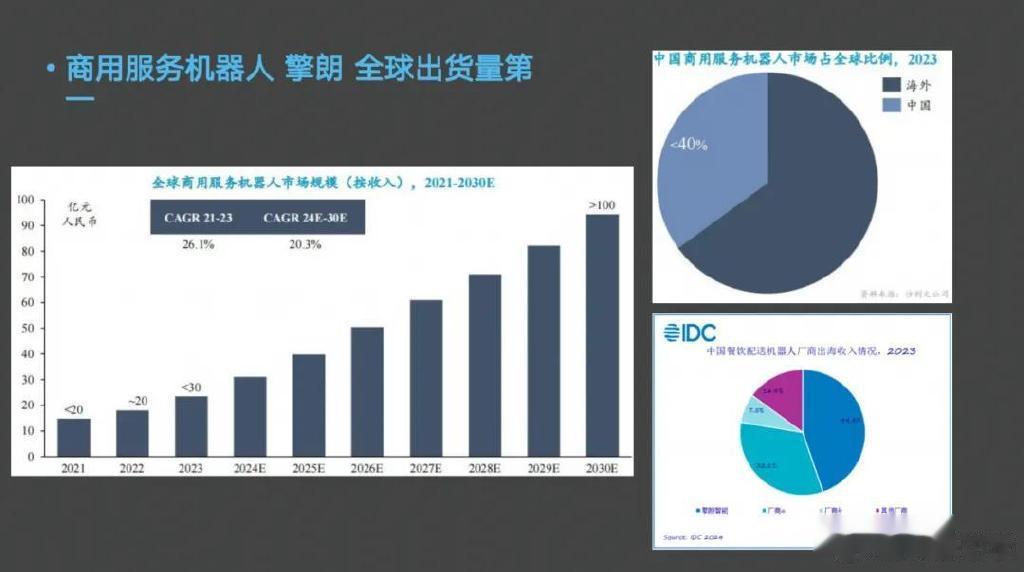

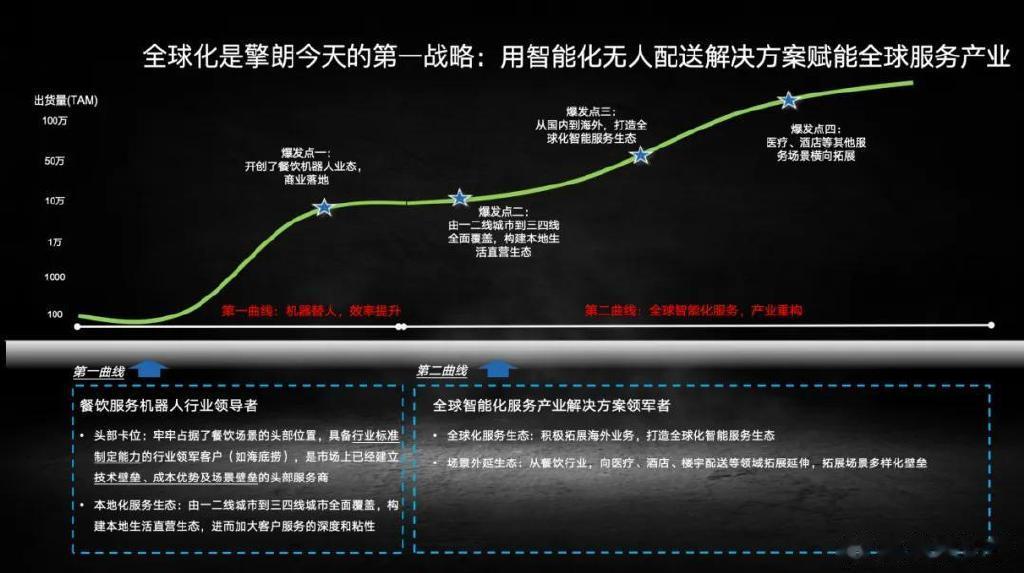

在商用服务机器人领域,擎朗机器人全球出货量高居第一,达到10万以上,机器人累积服务次数已超过8.3亿,销往全球60余个国家及地区。

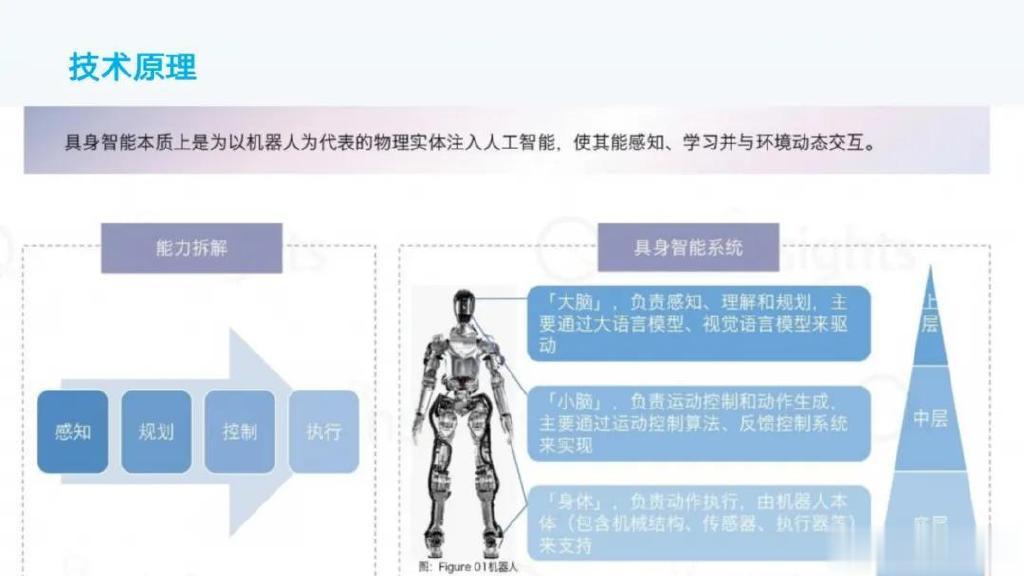

众所周知,2025年,具身智能成为人工智能的下一个浪潮。下面我先为大家解释一下它的含义。

具身智能,英文叫EmbodiedArtificialIntelligence,是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统,其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动,从而产生智能行为和适应性。

最初,具身智能概念由艾伦·图灵在1950年的图灵测试中提出,网络空间中的智能体通常被称为无体AI,而物理空间中的智能体则是具身AI。

为什么具身智能今天再次被关注?答案很简单:AI大模型让机器人的“智力水平”(理解力)极大提升。

大模型的本质,简单来说,就是大参数的模型,由数据、算法、算力三要素叠加在一起,进而实现“大力出奇迹”的智能。

但到了具身智能,我们发现,算力和算法都不是问题,问题在于缺乏物理世界的实际数据,就很难做成一个具备高智能水平的产品。因为,现在大部分数据,都是互联网上的虚拟世界的数据。这是今天发展具身智能需要解决的最大问题。

有一个经典实验,是把同一窝的两只小猫,一只猫被绑起来,只能看这个世界,与其连接的另一只猫则可以主动去走。被动的猫是一种旁观的智能,而主动的猫是具身的智能,实验的最后,主动体验的猫保留了运动功能,但旁观的猫并没能获得行走能力。

这说明,物理世界的交互数据对智能迭代至关重要。现在的具身机器人,机械本体(身体)和运动控制(小脑)已经不错,比如能跑步、跳舞、跑马拉松,但认知决策(大脑)还不成熟,它不理解世界,比如让它拿“蓝色树洞里的东西”,可能无法完成。

许多人常问:智能机器人什么时候能洗衣做饭带孩子?实话实说,短期内做不到。行业里常说“五年以后”,翻译一下,其实就是“我们也不知道”。我们知道的是,虽然让机器人拥有一个成熟的大脑,是一项非常巨大的挑战,但长期方向一定是对的,值得为之长期奋斗和投入。

所以说,现在具身智能的问题是“大脑”没突破,但我们相信,只要机械本体和运动控制成熟,一旦机器人的大脑认知技术有一定突破,中国人的工程能力能很快落地。

在这样的现状下,擎朗的对策是,一方面不断更新能够马上实现商业化落地的产品,推动服务机器人更大规模的进入人们的生活中,另一方面则是坚持长期主义,不断地去探索具身智能的无限可能性。我们的目标是,平衡短期收益与长期潜力,既要“今天能挣钱”,也要为“明天的大市场”做准备。

擎朗目前的现状是:海外市场盈利,但国内竞争激烈,产品价格“卷”到只能“交个朋友”。同时,研发投入巨大,工程师成本高,不投就盈利,投了就亏损。但我们选择继续投入,因为技术突破需要时间。比如人形机器人,我们不指望短期商业化,而是先从岗位化应用入手,比如帮麦当劳炸薯条、在酒店按电梯,这些简单任务先落地,积累数据,等待认知技术突破。

也有人问,具身智能为什么常常被设计为人形?道理很简单,现在这个世界是为人类的体型来设计的,和人一样的机器人必然在人类世界中最为通用。换句话说,人形机器人可以更自然的融入人类环境,比如门把手高度、台阶尺寸等,进而去执行各种任务。因此,人形作为具身智能的典型代表,被视为具身智能的最佳载体之一。

而各方大力推人形机器人,也和产业有一定关系。就像英伟达掌门人黄仁勋所说,如果人形机器人可以实现,那它将是继汽车产业之后的又一个天生全球化的超大体量产业。擎朗的愿景,就是在2050年,推动全球的机器人数量达到100亿台,超过人类的数量。

机器人可以分为两类:一类是专用机器人,它是专门为某个目标做某件事设计的专用机器人,要做不同的事,就需要设计不同的机器人,专用机器人在做某个专业工作上,效率,费用比等一定是更优的,但缺点是换一个工作目标,可能就很难适应,甚至完全不能工作;另一类是通用机器人,它的优缺点正好相反,在做某项专业工作的时候,效率大概率不高,但是泛化性很好。

目前所有商业落地的机器人基本上都是专用机器人,比如执行洗地、传餐等专项任务。随着大模型生成式的技术跃迁,能执行多种任务的通用机器人成为可能。

这种变化的本质,不是硬件有进步,而是机器人的“理解力”有跨跃性发展。

当然,未来,通用机器人并不会取代专用机器人,因为在做某一项具体的任务时,专用机器人的效率一定更高,跟工人术业有专攻是一个道理,所以未来通用机器人和专用机器人是会并存的,专用机器人做高效重复工作,通用机器人做灵活任务。

也就是说,今后,机器人必然会大规模走进人类的生活。未来的世界,是一个专用机器人和通用机器人一起工作的和谐形态。

3、“劳动力生意”的全球布局

最后,讲一讲出海。

近几年,出海已经成为越来越多这一代中国企业的必然选择。全球化,也是擎朗今天的第一战略。

关于出海,首先我想说,出海不是遍地黄金,出海只是一个放大器,如果是挣钱的,可以挣的更多;如果是亏钱的,也可以亏的更多。

原因在于,出海往往导致成本大幅度上升,无论是管理成本,人力成本,差旅成本,法律成本等等,都大幅度增高。原来在国内很容易的事,出海后都可能变得非常困难。而且,很多国家的市场规模,和中国不在一个层次上,中国是全球为数不多的几个单一大市场之一。

我认为,出海一是适合在国内有强竞争力,但因为国内价格太卷,而挣不到钱的企业。因为,出海挣的是美元和人民币的汇率差;二是,适合那些在国内已经把市场空间做完,需要出海扩张提升市场容量的企业;三是,借助中国供应链,创建出海新品牌,当前中国制造的品质达到了国际先进标准,但没有品牌,品牌溢价有个空间让出海有机会。

以擎朗为例,我们的出海,最早是在疫情期间。我们当时被封控在家中,选择通过视频面试的方式,在海外大规模招聘,开启了公司的全球化扩张。目前,我们在美国洛杉矶、德国杜塞尔多夫、阿联酋迪拜、日本东京、韩国首尔等地都布局了全资子公司,产品覆盖60多个国家和地区。我们的机器人,在欧洲、日本的终端售价,大约是国内的5倍之多。

我们出海的一大经验是,前期最重要的,是要根据自身产品的品类选择正确的国家或市场。重点资源,要布置在重点国家,而不是眉毛胡子一把抓。建议企业决策者将海外不同市场划分S、A、B等级,因为不同市场ROI会很不一样。擎朗出海刚开始犯的错误,就是不分轻重全面铺开,导致亏了很多不必要的钱。

同时,不同的国家,有不一样的市场环境和社会文化氛围,这对企业出海业务的展开,也会有一定影响。比方说,日本和欧洲人对机器人的接受度差异非常大,日本人看哆啦A梦长大,对机器人态度友好;欧洲人受终结者等科幻电影影响,潜意识里总担心机器人会奴役人类。

在这种情况下,企业就必须调整自己的组织建设,根据自身的需求选择不同的组织形式。比如我们出海到欧洲市场和东南亚市场,对本地人的刚性需求是不一样的。进入强势文化市场时,通常需要选择当地员工解决一些问题,将海外员工的“好钢用在刀刃上”

我们的经验是,本地化团队建设很重要,本地人用在来破冰,深耕客户关系上;本地员工需要和中国员工搭配使用,他们需要中国员工的技术支持,还有不要让本地员工做全流程。再就是,数据按区域物理隔离,确保合规。

从这些年的体验上来讲,海外员工的整体工作效率,是远低于中国员工的,无论发达国家,还是不发达国家,基本无一例外,中国人最勤奋。当然,这其中的根本原因,也在于我们在发达国家当地,因为用工成本的原因,只能招聘到非一流的员工。

在出海的策略选择上,在业务模式、产品定义、价格体系等方面,就需要去适应性地满足不同国家千奇百怪的需求。以智能机器人出海为例,美国市场会担心机器人运行数据是否能加密?日本人考虑的是店面很小,机器人能跑吗?韩国人则关注机器人上电梯,需要符合当地法律。而泰国人可能会说,机器人不可以是金色的,金色只有皇家才能用。

在这种情况下,“一国一策”是基本原则。中国人习惯于把全球分为中国和海外两个市场,而实际上每个国家都不一样,中国只是其中一个。中国市场的独特优势是,统一大市场下,规模效应明显,其他很多国家都难以比拟。

针对不同国家对智能机器人的不同准入标准,擎朗在全球进行了差异化标准适配,在64个国家参与并完成机器人出海认证。在这个过程中,我们可以说是逢山开路,遇水架桥,化解了一个又一个难题。比如,在美国准入门槛不明确的情况下,我们在当地进行标准共建,成为美国UL首个服务机器人标委会成员,填补了行业空白,这个过程是很不容易的。

最后回到初心。2010年,我们因为热爱进入这个行业,15年后的今天,行业翻天覆地,但“源于初心,始终热爱”的心态没变。无论是资本寒冬还是技术瓶颈,我们相信,只要保持对技术的信仰和对行业的坚持,机器人改变生活的未来一定会到来。

总之,擎朗的故事就是在波峰波谷中始终坚持,用热爱驱动,用务实落地,做好“今天的事”,布局“明天的事”。这也是我今天授课想为校友企业家们传达的核心主旨所在。谢谢大家!

授课|李通擎朗智能创始人

出品|嘉宾商学