韩国既然那么会偷,要不要把“不要脸”也申遗一下?

饺子,在中国人心中,不仅仅是一种食物,更是一种团圆、幸福的象征。

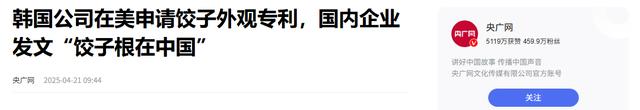

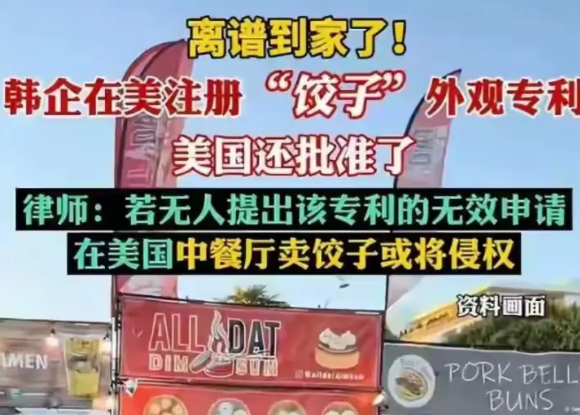

但就在前段时间,韩国又“作精”了,韩国企业试图为饺子申请专利,将这一中华民族的文化符号据为己有。

小小的饺子,竟成为国际文化交锋的焦点,一边是韩国企业试图用现代科技手段抢占文化符号,另一边是中国民众自发的文化保卫行动,捍卫着千年传承的饮食文化。

那么,这场文化反击战究竟如何?

文化战略与利益诉求

韩国这个国家,真的喜欢做一件事:“抢”,韩国频繁将其他国家文化(尤其是中国文化)据为己有。

诸如端午节被韩国申请人类非物质文化遗产江陵端午祭,拔河被韩国联合越南、柬埔寨、菲律宾以“拔河比赛和仪式”名义申遗成功。

儒家书院被韩国申请为《世界遗产名录》新儒学书院,泡菜被韩国以“腌制辛奇文化”名义申遗,并将中文名改为“辛奇”以区分中国泡菜,除此之外,韩国甚至还想偷中医、武侠等等。

而韩国这次申请饺子专利,也并非偶然发生的,而是经过精心准备的。

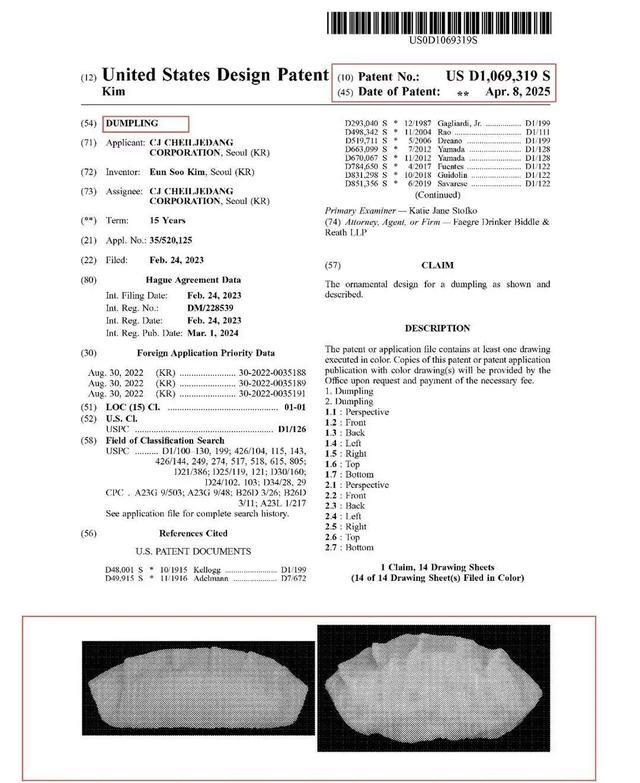

韩国CJ第一制糖公司旗下的速冻饺子品牌“必品阁”于2023年2月24日向美国专利商标局提交了“饺子外观设计专利”申请,并于2025年4月8日获批。

该专利限定饺子的具体特征为:底部平坦、顶部隆起的半圆形面皮,14至16道顺时针螺旋褶皱,并附有毫米级精度的3D建模图和照片。

面对如此,中国网友们坐不住了,有网友表示,我那手有伤的朋友都比你包的饺子好,这不仅是对“必品阁”饺子制作技术的质疑,也反映了大家对韩国文化推广方式的一种嘲讽态度。

还有人表示,中国饺子的文化价值远远不止饺子皮上的褶皱数量,中华文化博大精深,南北不同的地域都有不同的饺子风味和特色。

随随便便说几个都能秒杀他们,东北的酸菜猪肉饺子、山东的鲅鱼水饺、陕西的酸汤水饺、四川的红油抄手、广东的水晶虾饺等等。

在我国,饺子烹饪的方式也有很多,煮、蒸、煎、炸等等都展现了中国饮食文化的传承和创新。

如果说饺子的起源,最早则可以追溯到中国的春秋时期,山东滕州也曾出土最早的饺子实物证据。

而饺子在我国有很多历史典故,其中流传最广的莫过于张仲景的“祛寒娇耳汤”,相传张仲景从长沙做太守回到家乡南阳后,正值寒风大雪。

回到家乡后,张仲景发现乡亲们在寒风中被冻得瑟瑟发抖,尤其是很多人的耳朵都因为冷而冻得红肿。

为此,张仲景决定在家起锅,并选用上好的羊肉、辣椒和驱寒药材一起放置在锅中烧制,并包在面皮里。

他将这一个个面皮捏成耳朵的形状,这便是饺子的前身,而老百姓们喝过之后,全身瞬间被温暖包裹,寒冷也被驱散了,因为这天是冬至,所以流传下冬至吃饺子不冻耳朵的习俗。

中国饺子的制作方法多样,褶皱数量和形状因地域和家庭习惯而异,是传统文化的重要组成部分。

韩国想用一个简单的专利,就想抹杀掉中国饺子的丰富多样性,这种做法背后明显是为了抢占市场、获得经济利益,甚至争夺文化代表权。

饺子根在中国

面对韩国的行为,中国民众自发组织了一场大规模的文化保卫行动,一些超市里来自韩国的饺子被清理下架,全国各地的消费者则开始大量购买国产饺子。

网络上,大家也通过各种方式表达不满和调侃,希望以此来捍卫中国传统文化,中国的饺子企业也在努力保护和传承传统文化。

这场声势浩大的文化保卫行动,充分体现了中国人民对传统文化深沉的热爱和珍视,也表达了大家对任何形式文化侵犯的坚决反对,彰显了对文化主权的坚定维护。

中国不仅仅是文化的传承者,更是文化的创造者和定义者,我们正在积极推动文化标准的建立,让世界听到中国的声音,看到中国的文化自信。

参考资料

评论列表