长江流域的居民爱吃辛辣,四川人嗜麻辣火锅,广东人则钟情于鲜艳海鲜与酸甜小吃。中国地大物博,各地饮食习惯与生活方式千差万别,这些区域性差异在带来丰富多彩文化风情的同时,也悄然影响着各地居民的健康状况。

北方地区甲状腺疾病高发,云贵高原地区缺碘问题突出,广州痛风患者比例远超全国平均水平,四川痔疮患病率居高不下……这些地区性疾病分布差异背后,究竟隐藏着怎样的奥秘?

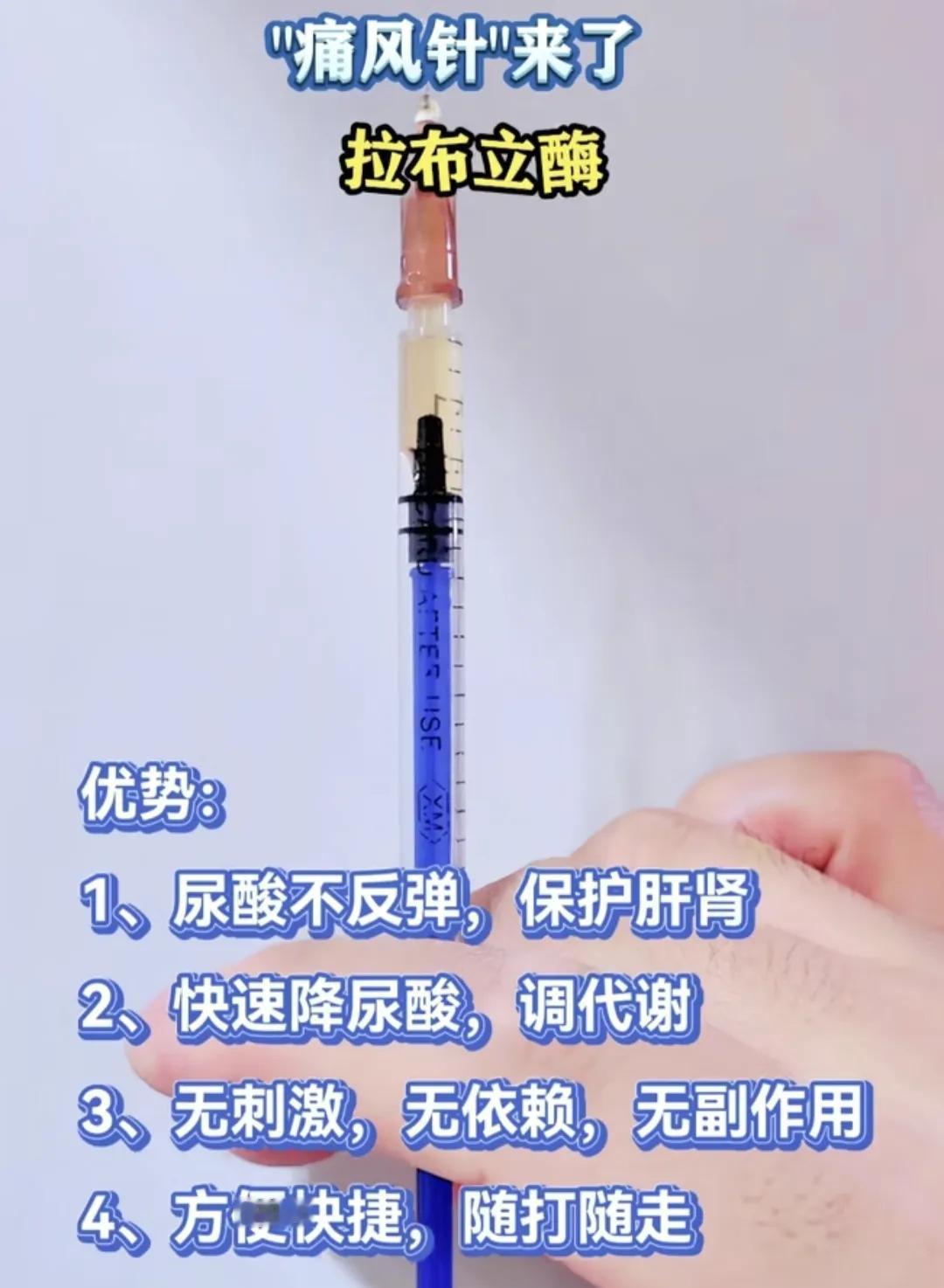

痛风被称为"帝王病",历史上曾困扰无数皇室贵族。近年来,广州地区痛风患病率显著升高,相关统计数据显示,广州成年人痛风患病率已达2.5%,远高于全国平均水平。广州本地医院痛风门诊的患者数量逐年攀升,年轻化趋势明显。

广州作为粤菜发源地,饮食习惯与痛风高发存在密切关联。粤菜讲究鲜美,海鲜、动物内脏等高嘌呤食物是痛风的"催化剂"。

广州地处亚热带,常年湿热,居民饮酒习惯盛行,加之经济发达,生活富足,这些因素共同构成了痛风高发的社会环境基础。

四川痔疮患病率居高不下,据四川省疾控中心数据显示,该省成年人痔疮患病率高达60%,远超全国平均水平。这与四川人嗜食辛辣有密切联系。

四川饮食以麻辣著称,长期食用大量辛辣食物会刺激肠胃,导致肠道充血、便秘,从而增加痔疮发病风险。"

无辣不欢"的饮食习惯与"久坐少动"的生活方式形成双重夹击,让痔疮成为困扰四川人的常见健康问题。

云贵高原的碘缺乏病、广西壮族自治区的氟骨症、新疆的克山病……中国各地"地方病"分布差异明显。

这些区域性疾病形成的原因复杂多样,既有自然环境因素,也有社会文化影响,医学研究发现主要包括以下几个方面:

地理环境差异是地方病形成的重要基础。海拔、气候、水土特性直接影响当地居民健康状况。青藏高原地区由于海拔高,氧气含量低,当地居民面临高原反应风险,同时也促使他们形成了特殊的生理适应机制。

南方地区湿热环境有利于寄生虫和病菌繁殖,导致某些传染病高发。北方干燥气候则易引发呼吸系统疾病。

山西、陕西等黄土高原地区居民面临缺水问题,饮用水质量不佳,导致消化系统疾病发病率较高。

饮食习惯差异对地方病形成影响深远。南方人偏爱米饭、清淡饮食,北方人则更倾向于面食、肉类。

这种差异直接影响营养摄入结构,间接影响疾病谱。云南、贵州等地区民众喜食腌制食品,导致胃癌发病率高于全国平均水平。

江浙沪地区居民偏好甜食,糖尿病患病率相对较高。东北地区冬季漫长,居民摄入高热量食物,加之活动减少,肥胖和心血管疾病风险增加。

生活习惯与职业特点也是地方病形成的重要因素。农村地区农业劳动强度大,骨关节疾病高发。沿海地区渔民长期接触海水,皮肤病发病率高。

工业区域大气污染问题突出,呼吸系统疾病患病率上升。经济发达地区工作压力大,精神心理疾病患者比例增加。"春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月",不同季节的生活规律也对疾病发生产生影响。

经济发展水平和文化传统同样在地方病形成中扮演重要角色。经济发达地区生活方式现代化,久坐不动、高压工作等问题突出,代谢性疾病患病率上升。

经济欠发达地区医疗资源不足,基础设施薄弱,某些可预防疾病得不到及时控制。传统文化观念影响就医行为,某些地区"讳疾忌医"现象明显,导致疾病延误治疗。

值得关注的是,随着现代生活方式的普及和人口流动性增强,某些传统意义上的"地方病"正在发生变化。以往被视为"富贵病"的痛风、糖尿病等慢性病在全国范围内呈现高发态势。

传统地方病如碘缺乏病、地方性氟中毒等在国家防控措施下,发病率显著下降。疾病谱正在经历从传染性疾病为主向慢性非传染性疾病为主的转变。

面对各地不同的健康挑战,医学专家建议居民应结合地区特点,采取针对性预防措施:

广州地区居民应控制高嘌呤食物摄入,减少海鲜、动物内脏等食用频率,多饮水促进尿酸排泄,定期体检监测尿酸水平。中老年人尤其要注意控制饮酒,避免大量出汗后立即大量饮水,这可能加重尿酸排泄负担。

四川地区居民宜适当减少辛辣食物摄入,增加膳食纤维摄入,保持大便通畅。久坐工作者应养成定时起身活动的习惯,避免长时间保持一个姿势。

多喝水,保持充分水分摄入,预防便秘。出现痔疮症状时应及时就医,避免自行用药。

东北地区居民冬季应注意保暖的同时适当增加室内活动量,控制高脂肪、高热量食物摄入,多食用新鲜蔬菜水果。华北地区居民应注意饮水卫生,尽量饮用经处理的清洁水源,减少胃肠道疾病风险。

西南地区居民应关注碘摄入是否充足,合理使用碘盐,定期检查甲状腺功能。西北干燥地区居民应注意皮肤保湿,多食用富含维生素的食物,增强呼吸道抵抗力。

各地居民还应根据当地疾病高发特点,有针对性地参与体检,早发现早治疗。同时,积极了解当地常见病、多发病的预防知识,提高健康素养。

随着医学的不断发展,一些传统地方病已经得到有效控制。以碘缺乏病为例,通过全国范围内推广食用碘盐,我国碘缺乏病防控取得显著成效。

2018年全国碘营养监测结果显示,碘缺乏病已不再是我国的公共卫生问题。克山病、大骨节病等严重威胁人民健康的地方病发病率也大幅下降。

未来,随着健康中国建设深入推进,地方病防控将更加精准化、个性化。大数据、人工智能等技术为疾病分布研究提供新工具,有助于发现疾病分布规律,提高防控效率。

健康教育普及将提高居民健康素养,改变不良生活习惯。城乡医疗资源配置更加均衡,缩小区域健康差距。

俗话说"一方水土养一方人",了解当地高发疾病特点,采取针对性预防措施,是维护健康的重要途径。

虽然中国各地"地方病"分布各异,但随着国家防控体系日益完善和居民健康意识提高,相信未来这些地区性健康差距将逐步缩小,人民健康水平将不断提升。

参考文献:[1] 李雪松, 张伟, 吴泽虎, 等. 中国痛风流行病学调查及危险因素分析[J]. 中华风湿病学杂志, 2023, 27(4): 228-235.[2] 王小平, 陈建设, 刘芬, 等. 我国地方病防控现状与策略研究[J]. 中国公共卫生, 2024, 40(2): 145-150.[3] 赵文华, 李莉, 苏畅, 等. 全国居民饮食习惯与区域性疾病谱关联研究[J]. 中华预防医学杂志, 2022, 56(6): 681-688.

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。