数十年风雨飘摇的中蒙关系,究竟是何种力量在暗中推波助澜?

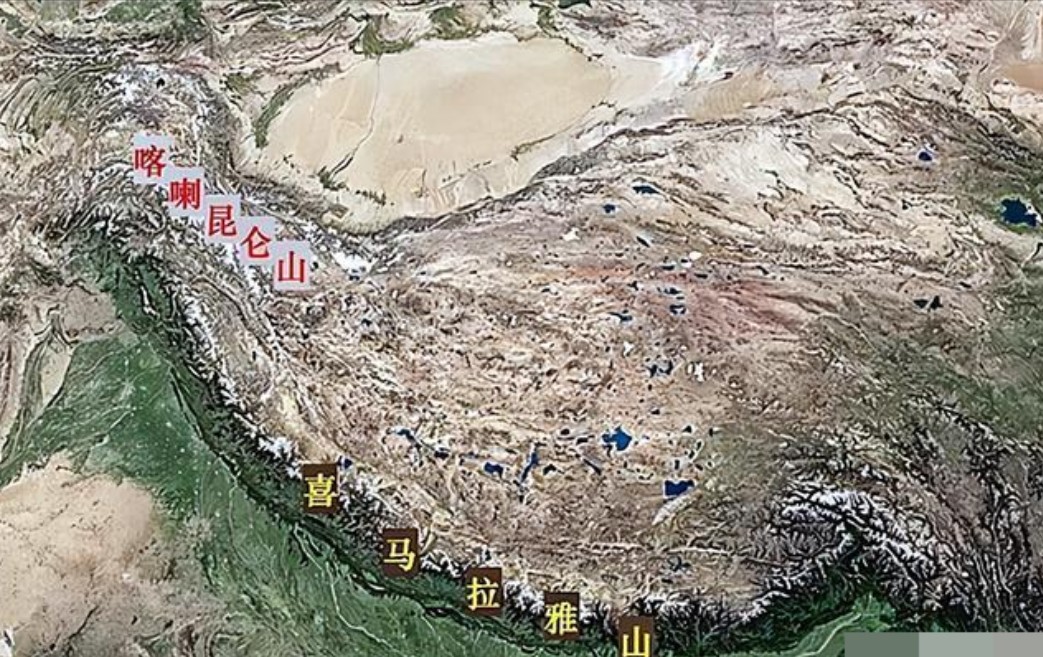

蒙古国,这个夹在中俄两大国之间的内陆国家,其对华态度的复杂性,远超一般人的想象。表面上,它与中国有着千丝万缕的历史联系,共同的历史文化底蕴仿佛一条无形的纽带,将两国紧紧相连。然而,深入探究,我们会发现,这条纽带并非牢不可破,甚至在某些时刻,它显得脆弱不堪,甚至令人担忧。

历史的伤痕,挥之不去的阴霾

长期以来,蒙中关系被历史的阴影所笼罩。清末沙俄的渗透,对蒙古的政治和文化都造成了深远的影响。沙俄不仅扶持外蒙古独立,更重要的是,它巧妙地利用了语言和文化差异,制造了内外蒙古之间的隔阂。西里尔字母的引入,看似是单纯的文字改革,实则是切断内外蒙古文化联系的一记重拳,也为日后反华宣传埋下了伏笔。苏联时期的反华宣传,更是雪上加霜,将一代又一代蒙古人对中国的认知塑造得负面且扭曲。这就像一场持续了几十年的“心理战”,潜移默化地影响了蒙古民众的思想观念,形成了一种根深蒂固的偏见。

这种历史的负面影响,并非简单的“过去式”,而是一种活生生的现实。许多年长一代的蒙古人,至今仍对中国怀有戒心,这深刻地影响着两国之间的民心相通。这种历史的隔阂,就像一道难以逾越的鸿沟,阻碍着两国人民的相互理解和友好交往。

地缘政治的裹挟,大国博弈的牺牲品?

除了历史因素,地缘政治也扮演着重要的角色。蒙古国地处中俄之间,长期以来成为大国博弈的焦点。美国等西方国家,为了牵制中国和俄罗斯,不断向蒙古国示好,提供援助和投资,加剧了地区的地缘政治紧张局势。这种外部势力介入,无疑加剧了蒙古对中国的猜忌和不信任。

试想一下,一个长期被大国博弈所裹挟的小国,其对外政策必然会受到多重因素的影响。在这种复杂的国际环境下,蒙古国政府在对华政策上,不得不谨慎权衡,力求在各大国之间保持微妙的平衡。这种平衡的维持,也反过来影响着蒙古国的经济发展和民生福祉。

经济的互补性与合作的困境

不可否认的是,中蒙两国之间存在着巨大的经济互补性。中国作为世界工厂,对矿产资源的需求巨大,而蒙古国丰富的矿产资源,正好可以满足中国的需求。双方合作,可以实现互利共赢。然而,现实情况却是,由于历史原因造成的偏见和不信任,严重阻碍了中蒙经济合作的深入发展。许多蒙古民众对中国投资抱有疑虑,担心中国会控制蒙古的资源和经济命脉。这种不信任感,就像一座无形的墙,阻隔着两国经济合作的桥梁。

未来之路:化解误解,共建未来

中蒙关系的未来,并非注定黯淡。两国人民之间的友谊,以及经济合作的潜力,仍然值得期待。然而,要实现这种潜力,需要双方共同努力,化解历史的误解,增进相互信任。首先,需要加强两国间的文化交流,增进相互了解。其次,需要在教育和媒体层面进行引导,纠正历史认知中的偏差。最后,更重要的是,要以开放的心态拥抱合作,在互利共赢的基础上,构建一个更加紧密的命运共同体。

要改变根深蒂固的偏见,需要时间和耐心。但这并不意味着我们应该放弃努力。历史已经证明,只有通过加强交流、增进信任,才能最终化解隔阂,构建一个和谐友好的未来。中蒙两国,作为山水相连的邻邦,理应携手共进,共同创造更加美好的明天。 这并非只是简单的愿望,而是两国人民共同的责任和义务。让我们以实际行动,为中蒙友好合作的未来,贡献一份力量。

评论列表