如果震慑不了日本,就要想办法以绝后患。我们这边阅兵,为的是什么?不就是要告诉世界

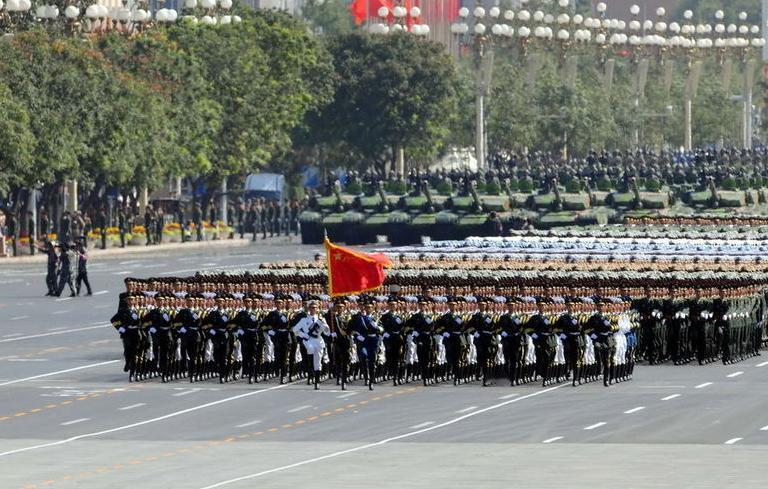

如果震慑不了日本,就要想办法以绝后患。我们这边阅兵,为的是什么?不就是要告诉世界,我们有能力捍卫和平吗?那么和平的威胁又是谁呢?近代在东亚地区制造了最多战争的日本,不仅没有被震慑,却反过来呼吁各国不要参加9月3日中国举行的阅兵仪式,这合理吗?我们办阅兵,为的是什么?不是要跟谁叫板,是要给东亚和平装“安全阀”。你看2024年日本防卫省的预算表,2%GDP的红线被踩破时,他们对外说“应对区域风险”,可转头就把“岸基反舰导弹”搬到了离台湾岛仅110公里的与那国岛;去年跟美国搞“利剑”军演,上万兵力围着琉球群岛转,演习科目直接写着“应对离岛攻击”—这些动作,哪一点像“求和平”?中国的阅兵,就是要让全世界看见:有人想把东亚拖回军备竞赛的老路子,我们有能力把这条路堵上。可和平的威胁,从来都不是“亮底牌护和平”的国家,是那些连历史都不敢认的主儿。近代东亚的战火,大半是日本点燃的:南京大屠杀里30万同胞的血,朝鲜半岛被殖民时的苦难,东南亚战场上的烧杀抢掠—这些账,日本不仅不还,还在教科书里把“侵略”改成“进出”,首相年年往靖国神社跑,里面供奉的甲级战犯,手上沾着多少人的血?现在倒好,中国办场纪念和平的阅兵,它居然好意思跳出来呼吁抵制,这合理吗?全世界都在看,谁在正视历史,谁在假装失忆。咱们的阅兵队伍走过长安街时,战机梯队在天上划出彩带,每一件装备、每一个方阵,都在说同一句话:中国的国防,是护家的“盾”,不是打人的“矛”。这点,周边国家比谁都清楚。越南去年还跟我们一起签了南海合作协议,菲律宾今年上半年从中国进口的农产品涨了35%,就连跟美国是盟友的韩国,也没响应日本的抵制—去年9・3相关活动,韩国驻中国大使照样到场。这些事实摆着,谁在真心搞合作,谁在故意挑矛盾,明眼人都能看明白。再看日本的操作,简直是把“双重标准”玩到了极致。它一边呼吁各国“别去中国阅兵”,一边自己跟着美国、澳大利亚在南海搞“护身军刀”军演,军舰在我国黄岩岛附近晃悠;一边说“中国破坏区域稳定”,一边把美国的中程导弹引进日本本土,计划2025年前把自卫队人数扩到30万,还敢提“先发制人打击”—这哪是维护安全?分明是在东亚埋“火药桶”!现在的东亚,早不是几十年前了。RCEP生效三年,中国跟东盟、日韩的贸易额突破3万亿美元,咱们的新能源汽车、光伏组件,日本的电子元件、汽车零件,早就绑在一条产业链上。和平稳定,是各国的“饭碗保障”。可日本偏要对着干:去年跟美国搞“芯片四方联盟”,想卡中国的脖子;今年又在G7会议上撺掇盟友“警惕中国”,转头却抱着中国的锂电池订单赚得盆满钵满—2023年中日新能源贸易额涨了27%,这吃相,也太难看了。中国的阅兵,其实是给东亚局势“降温”的。2015年9・3阅兵后,韩国、印尼立马跟我们加强了安全合作,南海的冲突风险直接降了不少;可日本当年也喊抵制,之后却加速搞“军事松绑”,把“和平宪法”改得面目全非。这对比还不够明显吗?谁在维护和平,谁在制造威胁,不用多说。要是这样的和平信号还戳不中日本的痛处,还唤不醒它对历史的敬畏,那我们就必须想办法以绝后患。这“绝后患”,不是要打要杀,是要从根上断了它破坏和平的念头:我们可以跟东盟、韩国深化安全合作,把“和平朋友圈”织得更密,让日本的孤立主义没市场;可以在国际上把日本修改教科书、参拜靖国神社的事实摆出来,让更多国家看清它的“历史修正主义”;更要接着提升国防实力,让它明白,中国护着家门口的和平,不是说说而已,有足够的底气挡住任何挑衅。日本总觉得靠着美国就能在东亚横着走,总以为淡化历史就能蒙混过关。可它忘了,历史的伤疤不会因为谎言消失,和平也不会因为挑衅让步。中国的阅兵不是“秀肌肉”,是给和平“亮底牌”:你安分守己,我们能一起赚发展的钱;你非要挑事,我们有的是办法护住安宁。要是日本还执迷不悟,那“以绝后患”就不是警告,是迟早的事。