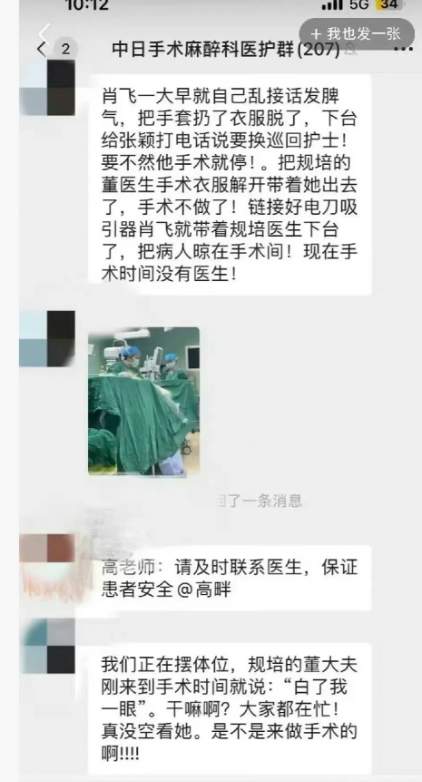

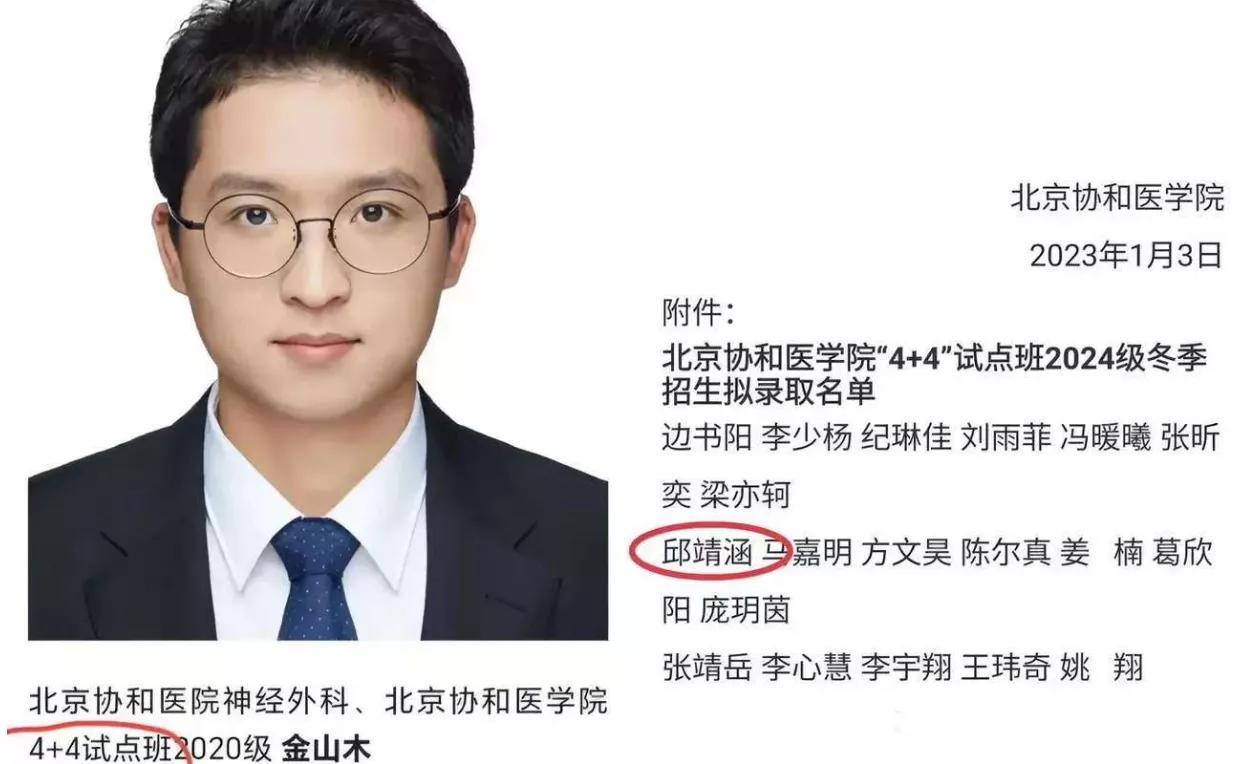

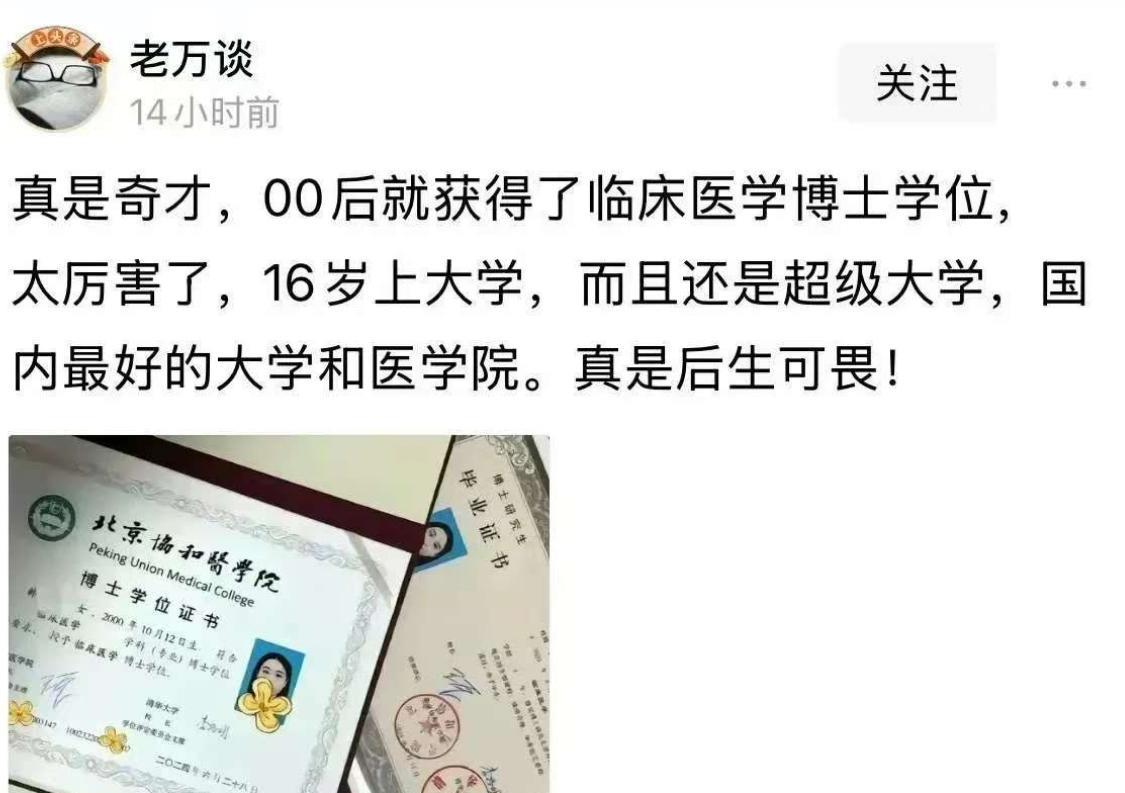

最近,北京中日友好医院医生肖飞的丑闻,像一颗深水炸弹,炸出了医疗行业最隐秘的暗疮。更令人脊背发凉的是,涉事规培医生董袭莹的身份 —— 她是协和医学院 "4+4" 项目培养的医学博士,从经济学本科到胸外科医生,只用了短短 4 年。这场争议,撕开了医学教育改革的华丽外衣,暴露出 "速成" 背后的重重危机。

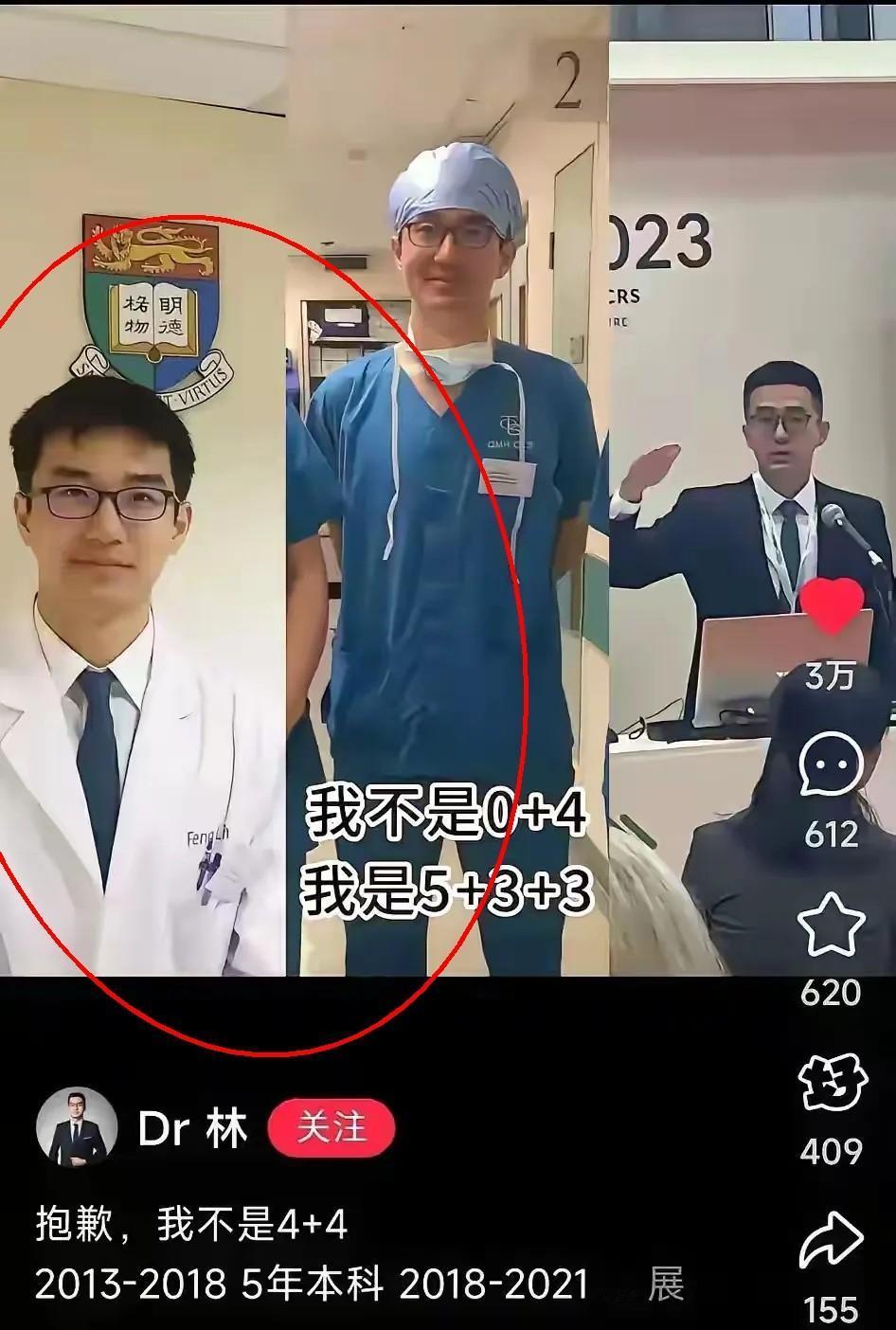

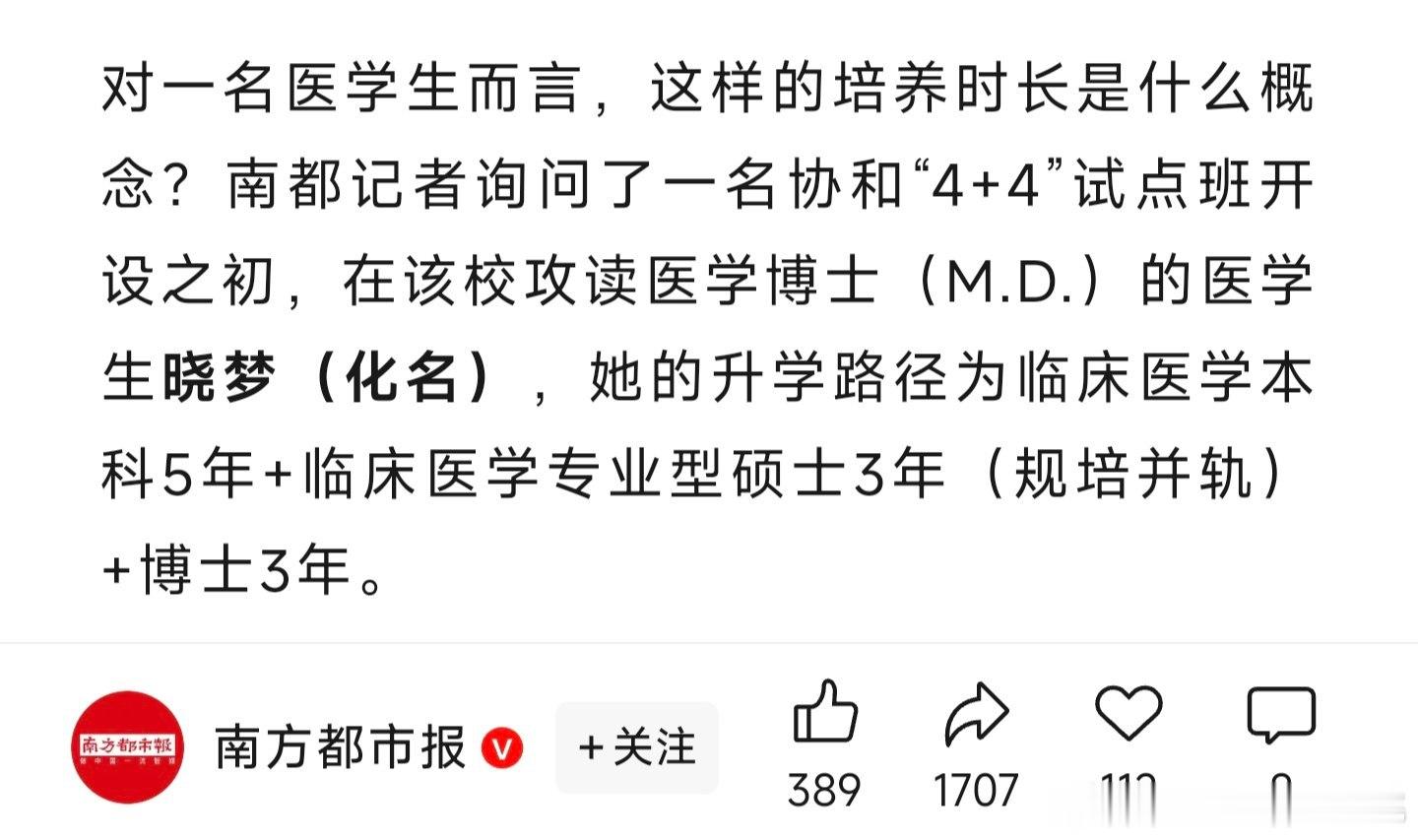

传统医学生需要经历 "5 年本科 + 3 年硕士 + 3 年博士 + 3 年规培" 共 14 年的淬炼,才能成为独当一面的医生。而协和 "4+4" 项目,允许非医学本科生直接攻读临床医学博士,4 年即可拿到行医资格。这种 "弯道超车" 的路径,让网友直呼:"这是给权贵开的后门!"

数据显示,"4+4" 学生的医学课程被压缩至 2 年,临床轮转时间比传统八年制少了整整两年。更夸张的是,董袭莹的规培期从常规 3 年缩短至 1 年,甚至在手术中出现操作失误后仍被特殊保护。这种 "开绿灯" 式培养,让普通医学生的寒窗苦读显得如此讽刺。

二、"速成医生":专业能力的空心化在协和 "4+4" 项目中,学生需要每周考试、每月考核,首年通过率仅 60%。高强度的学习看似严格,却牺牲了医学最核心的 "临床沉淀"。某三甲医院招聘负责人坦言:"4+4 学生的手术操作和病例分析能力,明显弱于传统八年制。"

更值得警惕的是学术造假问题。董袭莹的博士论文仅 30 页,内容单薄且与胸外科专业脱节,却能顺利通过评审。这种 "注水" 现象并非孤例 —— 为了达到论文要求,部分学生选择低难度选题(如病例报告),学术含金量严重不足。

协和校长王辰曾表示,"4+4" 旨在培养 "医 + X" 复合型人才,推动医学与理工科、人文艺术的交叉。但实际招生中,60% 学生仍为生命科学背景,跨学科创新效果微乎其微。某业内人士透露:"所谓的 ' 跨学科优势 ',更多是招生宣传的噱头。"

这种 "换汤不换药" 的培养模式,让毕业生陷入尴尬境地。健闻咨询数据显示,"4+4" 学生在就业市场中竞争力不足,除了协和附属医院,其他三甲医院录用意愿极低。他们既没有传统医学生的扎实临床能力,又缺乏真正的交叉学科创新成果。

当 "速成医生" 站上手术台,患者的生命安全谁来保障?麻醉医生凌楚眠指出:"临床轮转不足的医生,对术中突发情况的处理能力远低于平均水平。" 更可怕的是,部分 "4+4" 学生在未完全掌握技能时就参与手术,董袭莹事件正是典型案例。

2025 年医生职称评审新标准明确提出,临床能力考核将细化到病例难度、并发症控制率等维度。这无疑给 "速成医生" 敲响警钟:靠 "镀金" 混日子的时代,终将过去。

医学是一门需要敬畏的学科,患者的生命经不起任何 "实验"。协和 "4+4" 模式的争议,本质是精英教育与公平性的矛盾、速成理念与医学规律的冲突。当 "多学科融合" 沦为 "特权遮羞布",当 "创新人才" 变成 "均质化准医生",我们必须反思:医学教育的初心,究竟是培养 "治病救人的良医",还是制造 "学历光鲜的工具"?

这场争议不应止步于舆论讨伐,更需要医学界的深刻自省。毕竟,在生死攸关的手术室里,没有第二次 "试错" 的机会。

评论列表