黄河流域的华夏文明,是世界四大古文明其中之一。

随着时间的磨炼,其他三大文明逐渐销声匿迹,唯有华夏文明屹立不倒,并不断地扩大其影响范围,最终形成了以我国为中心向四周扩散的华夏文化圈。

黄河流域文明

今天我们就来探讨一下,究竟是怎样的文化,能让我们华夏民族在上千年的选拔中屹立不倒,成为亚洲文化大陆中的中流砥柱。

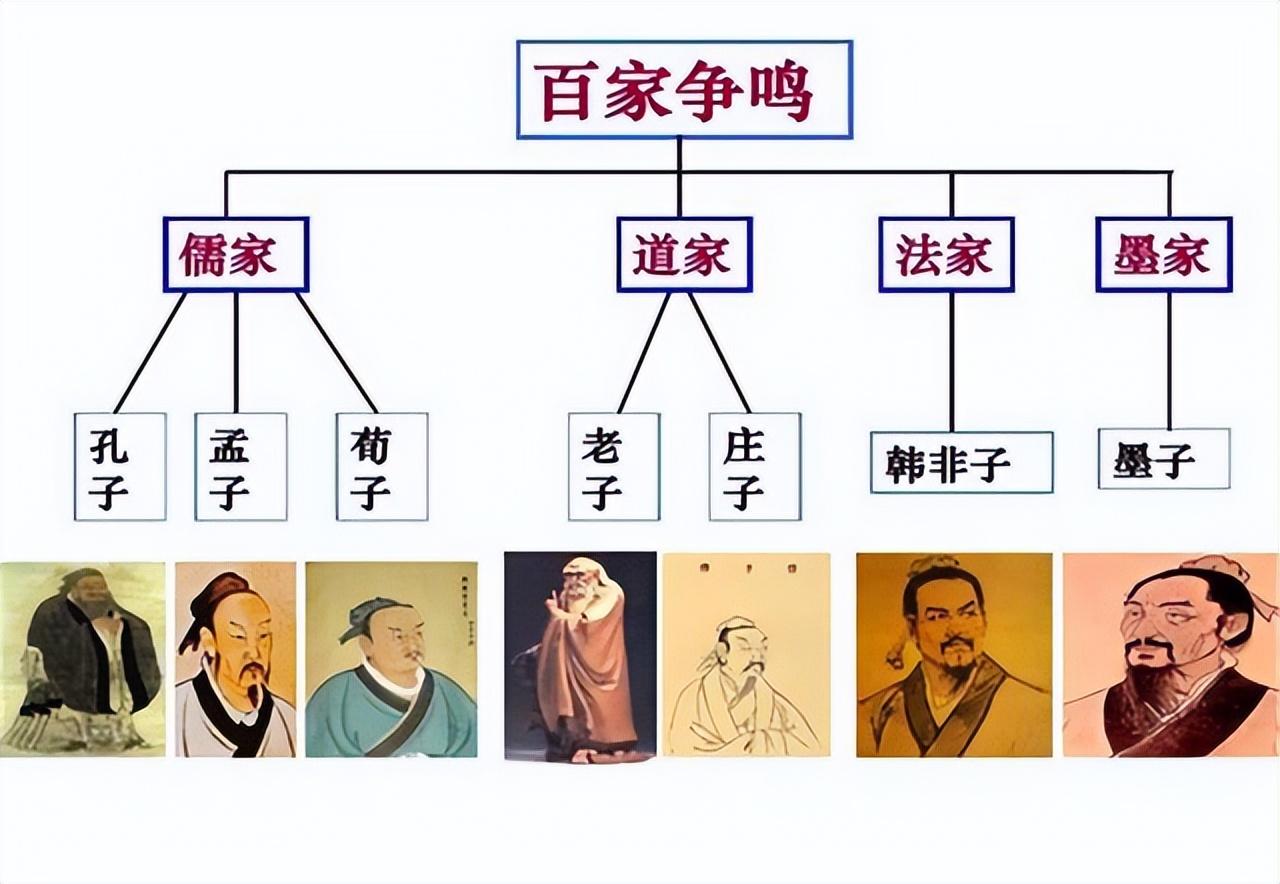

从百家争鸣到汉武帝独尊儒术提起思想文化,我们就不得不得说一说中国古代的思想启蒙运动,百家争鸣。

百家争鸣起源于春秋时期,在战国时期进入顶峰。在此期间诞生了无数的思想家、哲学家和诡辩学家,对中华文化的启蒙和推动起到了关键作用。

其中最具代表性的学派有孔子的儒家、老子的道家、墨子的墨家以及韩非子的法家。

而其中对我国思想影响最大,最久远的,就是儒家学派。我们要首先了解儒家最开始,最正统的思想,就是孔子提出的思想。

公元前511年,孔子出生在鲁国的一个落寞贵族家中。当时礼崩乐坏,各路诸侯自立为王,在这样的乱世下,孔子在不断地传教和游说中创建了自己的思想体系。

孔子最本质的思想就是“礼”和“仁”。同时在政治、经济、教学等方面,孔子提出“为政以德”,“重利轻义”,“有教无类”等思想。

同时,孔子主张“礼制”,他认为战国时期动荡的原因为礼崩乐坏,他认为只要遵循周礼就可以挽救这个局面。

虽然孔子的思想有很大的治国价值,但是在战国时代,各路君主所追求的是实力和经济,所以孔子的思想也一直未被重用。

孔子

而孔子的弟子们结合姓氏,通过礼法结合逐渐扩大了儒学的适用范围。但是随着秦朝的大一统,儒学在如此严酷的思想管制之下没有任何周旋的余地。

直到秦朝灭亡,汉朝建立。为了一改秦朝的严刑峻法,汉高祖决定启用一个全新的思想体系来治理国家。

西汉初期,汉朝统治者为了经济和农业的发展,选择以道治国,无为而治。通过减轻赋税和徭役来增加百姓的生产积极性。

随着生产力的发展,国家逐渐富强,政体也逐渐从无为变为有为。

这时道家的思想已经逐渐被淘汰,同时由于经济的发展,地主阶层开始兴起,有些乡绅地主的权利也逐渐对中央集权产生影响。

而无为而治已经不再适合此时的汉朝,汉朝急需另一种制度来管理国家。随着文景之治结束,汉武帝继位,道家治国的弊端逐渐体现出来。

公元前134年,董仲舒提出提出以儒治国,受到汉武帝的支持,从此华夏文明圈儒学的地位正式确立。

董仲舒的全新儒术虽然董仲舒提出的是以儒治国,但我们要清楚一点,董仲舒所提出的儒学思想与先秦时期孔子的思想已经大相径庭。

随着社会不断地变化,儒家学者们为了适应统治者的需要,也做出了不少改变,而董仲舒提出的新儒学,奠定了后世儒学为帝王服务的基础。

董仲舒

为了迎合统治者的需要,加强中央集权。董仲舒首先提出了“君权神授”。

他认为,皇帝是上天派来的治理国家的使者,谁能当皇帝其实都是上天注定好的。这一举动不仅巩固了政治上的皇权,同时把祭祀的神权也交付于皇帝手中。

同时为了避免皇权势力过大造成相权的架空,董仲舒又提出“天人感应”。“天人感应”承接上一条“君权神授”,他认为,皇帝是上天安排的使者,那皇帝的一举一动上天都能看见。

当皇帝治国有功,上天就会降下祥瑞,但是如果皇帝昏庸无度,上天就会降下凶兆。

随后,董仲舒又提出“三纲五常”来规范庶民官员的日常生活。“三纲五常”强调“礼”。董仲舒所提出的“礼”与孔子所提出的“礼”又是两个概念。

孔子的“礼”强调周礼,更注重精神和生活方面的修养,而董仲舒的“礼”强调的则是阶级关系和伦理纲常。

“君为臣纲”“夫为妻纲”就出自董仲舒的“礼”。通俗一点讲,“纲”其实就是约束人与人之间尊卑大小的手段。

董仲舒同时强调人在社会中的价值,他认为,人在社会中就是要为君主服务,而君主的话就是天地之纲。

相应地,董仲舒对“纲”也进行了补充,在孔子思想的基础上,他强调“三纲五常”。三纲用来规范人民的社会生活,而五常则相对于规范人民价值观的塑造。

“三纲五常”不仅在客观上提升了人民的生活质量,同时也达到了其加强中央集权的目的。

除了人伦方面,董仲舒还提出“减轻赋税,限制地主手中所有土地数量,减少徭役”等仁政思想。

在实际权利上限制了乡绅地主,极大地削弱了地主的财产和实力,同时更多的土地为民所有,进一步加强中央集权的同时,也促进了农业的生产。

但是只有内部仁政还不足以达到真正的加强中央权利的目的。为了更好地、有效地发挥“三纲五常”等一系列政策,董仲舒在实行以儒治国的同时,强调外儒内法。

通过一边实行以儒治国,一边用法律对人民的日常生活进行约束,来达到新儒学成为社会潜移默化的一个道德标准。

为了能尽快达成目的,在规范发布后,汉武帝罢黜百家,独尊儒术,对人民群众的思想进行进一步地控制与规范。

就这样,经历了百年的沉淀,儒学以一种全新的方式重新出现,并开始为统治者服务,成为统治者加强自身权利的有效手段。

当儒学成为正统思想后,其弊端也逐渐展现出来。为了使统治能够长久,儒学也在不断地吸收着其他学派的思想和观点。

举一个最简单的例子,董仲舒的“外儒内法”其实就是儒家与法家的交融。

儒家讲究用“礼”来规范人民的日常准则,认为人出生就有明白是非的能力,但这样的统治太过软弱,无法有效实行。

而法家则认为人需要靠法律约束,主张严刑峻法,而这样治国又太过残暴。董仲舒的新儒学则结合了儒家和法家的思想,达成了一个仁政和法治的平衡,解决了过于极端治国的问题。

同时,随着儒学的不断发展,人民的素质水平也必然会得到提高,国家治理也会更加方便。

但美中不足的是,董仲舒的新儒学强调的“三纲五常”在本质上是为君主服务的,同时其极大地束缚了人的自我意识的形成,在今后数千年一度成为牢固的思想枷锁限制了人民自我思想的发展。

同时儒学重农抑商的思想也进一步封锁了人民对外界知识的获取。这导致一直到明清时期,我国才出现思想启蒙运动的萌芽,但由于民族资本主义的弱小,这些萌芽很快被扼杀在摇篮之中。

随着社会的不断发展,儒学也根据统治阶级的需求不断变化。在宋朝,儒学再一次脱胎换骨,形成了一个全新的体系。

从“理学”到“心学”

图源网络

随着佛道传入我国,儒学的正统地位逐渐受到攻击。于是在北宋时期,儒学者们发起了一场儒学复兴。

儒学在批判中成长,通过不断地批判佛教和道教,儒学取其精华去其糟粕,最后形成了以理为本的新儒学。因为理学思想是以北宋宋程颢、程颐和南宋朱熹思想为代表,所以北宋理学也被成为程朱理学。

它强调,“理”本是天地万物变化的规律,其规律本就在人的本性之中,但由于人本性还有其他不好的地方,所以提出“存天理,灭人欲”。

同时认为,任何事物都蕴含着万事万物变化的本源,强调要通过学习来探索世间万物中蕴含的道理,同时来提升自己内心的修养。

而“格物致知”就是其中心思想,这一思想受到统治者的青睐,随即被列入科举考试中必考的项目,一瞬间风靡社会各阶层。

陆九渊

而到了南宋时期,陆九渊又提出“心”是世间万物的本源,他提出“心”就是“理”。

他认为宇宙万事万物的本源是“理”,但由于“理”在“心”中,所以人们不必去通过外界事物去获取“理”,只需要探究内心,便可知晓万事万物的道理。

这个思想在明朝中期得到推广,王阳明就是其中代表人物之一。

王阳明在汲取佛教的精神后认为,人的内心是最为本真的,人们探求真理需要做的就是刻苦修行,修身养性,他主张去除人性才能得到良知。

同时提出“致良知”和“知行合一”。他认为,仅仅是探寻是不够的,应该把探寻后的东西通过融入到生活之中,要言行相对,表里归一。

作者观点:

经过数千年的演变,儒学其实已经潜移默化地融入到了我们的生活之中。比如我们常说的“百善孝为先”,这其实就是儒学的思想。

随着新文化运动的兴起,社会人民对旧儒学的弊端逐渐认识,在推翻了封建统治之后,儒学再一次以全新的面貌登上了社会舞台。

如今的儒学更强调道德和良知,强调自身修养,摒弃了之前的君主纲常,增加了对人个性的认知。

儒学是先民给我们留下的精神瑰宝,只要能适当利用,在如今的社会也一定能为我们共建美好国家发光发热

儒家越兴盛,中华越衰败!靠篡改史书起家的学说,自然就是个笑话!

孔子的时候。就是为统治者服务的。只不过董仲舒具体化了而已