2002年、2012年、2013年国家文物局共计发布三批禁止出境文物目录,共计195件(组),保护国家一级文物中的孤品和易损品。陕西有 23件文物被列入 195 件禁止出境文物名单,其中:陕西历史博物馆9件,西安碑林博物馆3件,西安博物院1件,秦始皇帝陵博物院1件,茂陵博物馆1件,宝鸡青铜器博物院3件,淳化县博物馆1件,周原博物馆1件,法门寺博物馆3件。

1、鎏金舞马衔杯仿皮囊式银壶

舞马衔杯纹银壶是唐朝时期银器文物,国宝级文物。文物尺寸:通高14.8厘米,口径2.3厘米,腹长径11.1厘米、短径9厘米,壁厚0.12厘米,重549克。

舞马衔杯纹银壶是唐代金银器中首次见到。它也是唐代金银器工艺品的代表。2002年舞马衔杯纹银壶就被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》之中。

2、镶金兽首玛瑙杯

镶金兽首玛瑙杯是唐代玉器。是国宝级文物,国之重宝。文物尺寸:高6.5厘米,长15.6厘米,口径5.9厘米。

镶金兽首玛瑙杯是采用极为罕见的红色缠丝玛瑙制成。做工非常的精湛。同时也是目前发现的唯一一件,为海内孤品。2002年镶金兽首玛瑙杯就被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》之中。

3、三彩骆驼戟乐俑

唐三彩骆驼载乐俑是唐朝时期三彩釉陶器,为国家一级国宝文物。文物尺寸:高56.2厘米,长41厘米,骆驼高48.5厘米。

唐三彩骆驼载乐俑是代表着唐朝的文化艺术的重要物证。唐三彩骆驼载乐俑也是唐朝唐三彩陶器中的极品。2013年唐三彩骆驼载乐俑就被列入《第三批禁止出国(境)展览文物目录》之中。

4、耀州窑青釉提梁倒灌壶

青釉提梁倒灌壶为五代时期的文物,1968年出土于陕西省彬县,高18.3厘米, 腹径14.3 厘米, 足径8.7厘米。现收藏于陕西历史博物馆。

壶盖与器身连为一体。凤凰作提梁,狮子当流,想象丰富,神态生动,具有清新活泼的生活情趣。腹部满刻四朵盛开的缠枝牡丹花,刀法犀利圆润,装饰效果浓郁。梅花形注水口设于壶底中央,壶内有漏柱与水相隔,灌水时将壶倒置,待盛满后,将壶放正,滴水不漏。釉面莹润,造型独特,构图严谨,图案精美,是耀州窑的代表作品。

5、“皇后之玺”玉玺

西汉皇后之玺玉印是西汉时期西汉玉器,为国宝级文物。文物尺寸:外形正方形,2.8厘米见方,通高2厘米,重33克。

西汉皇后之玺玉印是是目前出土的唯一两汉时期皇后玉玺。具备非常高的研究价值。2013年西汉皇后之玺就被列入《第三批禁止出国(境)展览文物目录》之中。

6、章怀太子墓壁画马球图(1组)

马球图为唐朝的文物,1971年出土于陕西省乾县章怀太子李贤墓,画面高229厘米,宽688厘米。现收藏于陕西历史博物馆。图绘于墓道西壁。有20余骑马人物,均着深浅两色窄袖长袍,戴幞头,穿黑靴。壁画突出五个持偃月球杖的骑者驱马抢球。前一骑作反身击球状,其余纵马迎击。后10余骑人马,行者骑枣红马,或山间奔行,或驰骋腾空。止者着绿色长袍,红翻领,伫目凝神,无球杖。背景衬起伏山峦,五颗孤零零的古树点缀在空旷的画面上,与墓道东壁的"出行图"中的古树遥相对应。此图是有关马球运动最早的形象资料。

7、章怀太子墓壁画狩猎出行图(1组)

1971年陕西乾县李贤墓出土。高100-200,全长890厘米。

狩猎出行图,原图揭取时分为数幅,画面以青山松林为背景,四十多个骑马狩猎者携弓带箭或持旗或持驯豹鞭,簇拥着主人纵马驰向猎场,殿后的还有两匹负重骆驼,构图气势磅礴,宏伟壮观。是唐墓壁画中上乘杰作。

8、唐懿德太子墓阙楼仪仗图壁画(1组)

《阙楼仪仗图》绘制于懿德太子墓。现原件由陕西历史博物馆收藏。

懿德太子李重润是唐中宗长子(公元682年—公元701年),也是中宗李显与韦皇后所生的唯一的儿子。大足元年被武则天处死,公元705年中宗重新即帝位后,追赠其为懿德太子,将其灵柩从洛阳迁到乾陵陪葬,并给予“号墓为陵”的最高礼遇。

1971年发掘,墓道东西两侧绘制有两幅三出阙阙楼图,超出了太子本应使用二重阙的标准,三出阙之后是一座角楼,与侧面的城墙相连。画面颜色以赭色(艳红色)为主,绿色为辅,红、黄、青色点缀其间,体现了盛唐时期绘画技巧的高超水平。 2017年12月24日,《阙楼仪仗图》登上中央电视台大型文化类节目《国家宝藏》。

9、永泰公主墓壁画宫女國(1组)

《宫女图》是唐代佚名创作的壁画,于1960年陕西乾县唐永泰公主墓出土。绘于唐永泰公主墓墓前室东壁南侧,共9人。高176厘米,宽196.5厘米。为首一人头梳单刀半翻髻,目视前方,双臂交叉于腹前,挺胸起步前行,姿容华贵高雅。其后一人头梳螺髻,回头似在向其他人吩咐事情。其余7位宫女头梳半翻髻、螺髻或双螺髻,手中分别持有独台、团扇、如意、方盒、高足杯、拂尘、包袱等物,侧身缓行。其中除2位着男式袍衫外,其它7位皆着窄袖袒胸短襦,肩披丝帛,下穿红、黄、绿等色曳地长裙,脚着如意云头履,画面形象生动,似是侍寝的图景。

10、景云铜钟

景云铜钟是唐代为景龙观所铸之青铜钟,国家一级文物,中国首批禁止出国(境)展览文物,被称为“天下第一名钟”,世界名钟之一,收藏于西安碑林博物馆。

该钟原名“景龙观钟”,开元年间改景龙观为迎祥观,故又称“迎祥观钟”。后曾悬挂于西安钟楼。因铸于唐睿宗景云二年(711年),今称之为“景云铜钟”或“景云钟”。

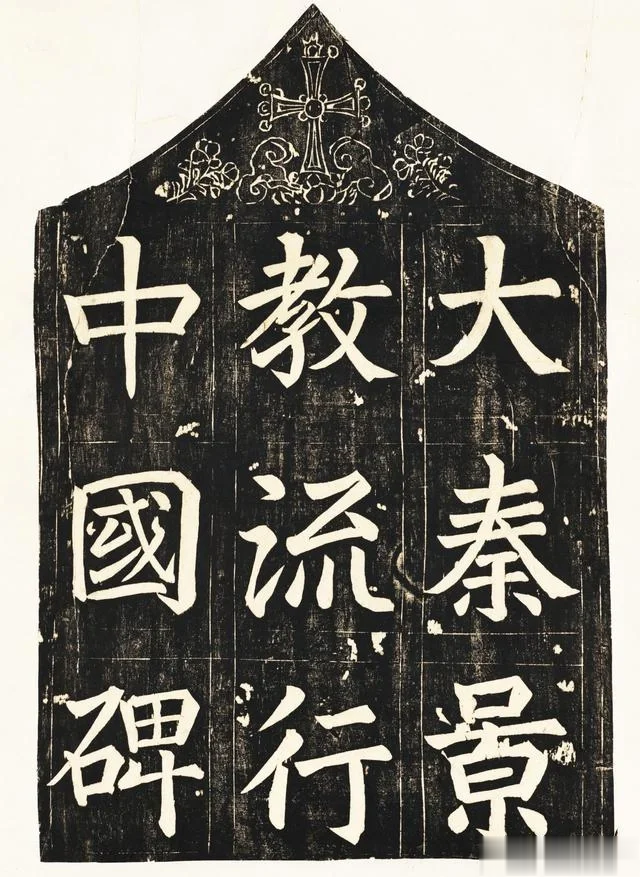

11、大秦景教流行中国碑

大秦景教流行中国碑,由景教传教士伊斯出资、景净撰述、吕秀岩书刻,于唐建中二年(781年)在长安大秦寺落成。大秦景教流行中国碑是世界考古发现史上最负盛名的“四大石碑”之一,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》,世界考古发现史上最负盛名的“四大石碑”之一。

中国古称东罗马帝国为“大秦”,称最初传入中国的基督教(聂斯托利派)为“景教”。公元七世纪唐代初期,景教入中国。碑文大致分为三个部分:第一部分是景教的教义等;第二部分是景教传入中国的过程和一百多年的发展,是最核心的内容,也是最有价值的内容;第三部分主要是歌颂伊斯,他相当于长安地区的主教,在朝廷任三品官员,对景教发展起到相当大作用。

大秦景教流行中国碑是中西文化交流及早期基督教传入中国的最早见证物,且具有唯一性,是研究中国古代基督教早期传播必不可少的考据文献,被誉为“中国基督教之昆仑”,也是研究中西交通史、文化艺术交流的珍贵资料。

12、昭陵六骏石刻(4幅)

昭陵六骏,唐代,西安碑林博物馆

唐贞观十年(公元636),唐太宗李世民为纪念随其南征北战的六匹战马,命人刻了六屏高2.5米、宽3米的高浮雕,置于昭陵北麓的玄武门东、西庑廊。正如唐太宗所诏:“朕所乘戎马,济朕于难者,刊名镌为真形,置之左右”。 “昭陵六骏”的名字分别是“特勒骠”、“青骓”、“什伐赤”、“飒露紫”、“拳毛騧(guā,指黑嘴黄马)”、“白蹄乌”, 907年,先是法国考古学家沙畹将昭陵六骏的价值传递给西方世界; 1914年,趁乱而入的文物贩子与军阀勾结,盗走了唯一刻有人像的飒露紫和身中9箭的拳毛, 写下了六骏分离的命运。飒露紫和拳毛其后辗转流入法籍华人、文物贩子卢芹斋手中,难得一见的东方瑰宝引得西方顶级博物馆争相竞价,最终二骏被卢以12.5万美元的价格卖给了宾夕法尼亚大学博物馆,并藏存至今。与此同时,另外四骏也惨遭被盗,万幸偷运途中被有识之士截获,于1950年移交给西安本博物馆。此番风波,让六骏皆遭损毁,以至于现今能看到的每块石刻都布满裂隙、断痕,但更大的裂痕在于,六骏至今仍未重逢。如今在西安碑林博物馆,飒露紫和拳毛騳的复制品填补着六骏分散的遗憾。

13、西汉彩绘人物车马镜

西汉彩绘人物车马镜,是西汉早期的连弧纹彩绘镜,1963年9月于陕西省西安市红庙坡村西汉墓出土,现收藏于西安博物院。

西汉彩绘人物车马镜直径27.5厘米,是以“出行”“狩猎”为主题的彩绘镜,描写了西汉贵族恣情享乐的生活场景,出自西汉帝都。西汉彩绘人物车马镜形制圆形,弦钮,圆钮座,座底涂有朱红色,钮为三轮覆瓦纹,镜背饰红、绿、黑四色彩绘。图案分内、外区,镜内区淡绿色底上绘云气纹,间以红色花卉;外区朱红色云纹底,上绘四个圆璧形图案,其间绘有树木花草及人物车马,似有一定的故事情节。 2013年8月19日,西汉彩绘人物车马镜被国家文物局列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。

14、铜车马

1978年6月出土于陕西省西安市临潼区秦陵封土西侧,现收藏地:秦始皇帝陵博物院。文物年代:先秦时期。禁止出国展览文物(一级文物)

文物介绍:秦铜车马一组两乘,一为“立车”,一为“安车”,立车在皇帝车队中用以开道、警卫和征伐的作用,安车又称辒辌车,曾作为秦始皇出巡乘舆。两车为古代单辕双轮车,并按秦代真人车马1/2比例制作,车舆下层的图案采用堆绘法绘制,线条突起,有很强烈的立体感,这种艺术手法前所未见,亦属首次使用。秦铜车马结构复杂,细节表现清晰、逼真,冶金铸造技术高超,采用多样的工艺手法。反映了中国两千多年前金属制造工艺的辉煌成就。秦陵铜车马可以使人们进一步了解古代车制,特别是对战车的系驾方式有了进一步的了解。也为中国古代美术、车制以及宫廷舆服制度等方面的历史研究,提供了实物资料。 秦铜车马是中国考古史上出土的体型最大、结构最复杂、系驾关系最完整古代车马,被誉为“青铜之冠”。

15、茂陵石雕

茂陵石雕是西汉霍去病墓的大型石刻群,位于陕西茂陵博物馆 。

数量与分布:共16件,分布在茂陵陪葬墓霍去病墓墓前及四周 。 题材内容:包括“马踏匈奴”“跃马”“卧牛”“卧马”“伏虎”“野猪”“怪兽吃羊”“人与熊”“石人”“卧象”“蛙”“鱼”(一对)、“蟾”等 。

代表作品 • 马踏匈奴:高168厘米,长190厘米,是霍去病墓上最具纪念意义的石刻。一匹气势轩昂的马下,匈奴人仰面倒地,惊恐万分,生动反映霍去病战功,象征正义不可战胜 。 茂陵石雕见证了霍去病抗击匈奴的功绩和汉武帝对他的纪念,反映了西汉时期的军事、政治和文化背景 。是中国迄今发现最早、最大、保存最完整的大型石刻群,也是汉代石雕艺术杰出代表,其造型雄健遒劲,古拙粗犷,为中国美术史重要瑰宝 。

16、何尊

何尊,中国首批禁止出国(境)展览文物、国家一级文物,是中国西周早期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器。1963年出土于陕西省宝鸡市宝鸡县(今陈仓区)贾村镇,收藏于中国宝鸡青铜器博物院。尊内底铸有铭文12行、122字铭文,其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载,

何尊铭文记述了周成王营建成周,迁都于洛邑(今河南洛阳) 这里便是“天下的中心”,即“宅兹中国” ,在洛邑(今河南洛阳)举行祭祀、赏赐臣子的一系列活动。尊高38.5厘米 ,口径28.8厘米,重14.6公斤。圆口棱方体,长颈,腹微鼓,高圈足。腹足有精美的高浮雕兽面纹,角端突出于器表。体侧并有四道扉棱。造型浑厚,工艺精美。

17、逨盘

逨盘,中国禁止出国(境)展览文物,西周青铜器,中国第一盘。2003年1月19日陕西省宝鸡市眉县常兴镇杨家村出土,收藏于宝鸡青铜器博物院。逨盘通高20.4厘米,口径53.6厘米,圈足直径41厘米,腹深10.4厘米,兽足高4.2厘米。盘为盛水器,一般与匜配套使用。

盘内底铸铭文21行,约360字,记载了单氏家族8代人辅佐西周12位王(周文王至周宣王)征战、理政、管治林泽的历史。

18、麩簋

通高59厘米,口径43厘米。收藏于宝鸡青铜器博物院

1978年5月陕西扶风齐村出土,周厉王作器,高大魁伟,稳重大方。颈和圈足饰兽体纹,腹和禁壁饰直条纹。㝬簋号称“簋中之王”。圆形簋身与方形底座相连,簋内铸有铭文124字,由此得知它是西周第十位天子周厉王姬㝬为祭祀先祖、祈神降福而作。

19、淳化大鼎

淳化大鼎是西周时期青铜器,也是目前发现的西周铜鼎中最大和最重的圆鼎。国宝级文物。文物尺寸:高122厘米,口径83厘米,重226千克。

淳化大鼎造型非常魁伟,纹饰庄重而又神奇。淳化大鼎是第一件在墓葬中出土的传世国宝。被视为国之重器。2002年淳化大鼎就被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》之中。

20、墙盘

墙盘,西周铜器,中国首批禁止出国(境)展览文物,因墙在周朝做史官又被称作“史墙盘”,1976年出土于陕西扶风(今宝鸡市扶风县),藏于陕西扶风周原文物管理所。

墙盘型巨大,底部铸有铭文284字,腹和圈足分别饰凤纹和兽体卷曲纹,雷纹填地,圈足有折边。铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共(恭)七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。墙盘所记述的周王政绩与司马迁的《史记·周本纪》中的内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分的内容则并不曾见于已知的文献,填补了西周国史微子家族的一段空白,属于重要的历史资料。

21、银花双轮十二环锡杖

此锡杖敕造于唐咸通十四年,1987年宝鸡法门寺地宫出土,收藏于法门寺博物馆。

锡杖(梵khakkara),又名智杖、德杖,为比丘行路时所应携带的道具,属比丘十八物。 其形状分三部分,上部即杖头,由锡、铁等金属制成,呈塔婆形,附有大环,大环下亦系数个小环。因为《锡杖经》说,爱持锡杖可“彰显驾圣智”、“行功德本”。法师云游时皆随身执持锡杖。因此名僧挂单某处,便称为“住锡”或“卓锡”,即立锡杖于某处之意。杖长196.5厘米,重2390克。金银打造,通体金光闪烁,熠熠生辉。银花双轮十二环锡杖,中国首批禁止出国(境)展览文物,佛教至高权威象,是世界锡杖之王。

22、八重主函

八重宝函,唐懿宗赐赠金银器,是供奉佛祖释加牟尼真身佛指舍利的一套盒函。中国首批禁止出国(境)展览文物,1987年5月5日发现于宝鸡法门寺地宫,收藏于宝鸡法门寺博物馆。

函内盛放着一枚供奉舍利,最外层是一个檀香木函,里面套装着三个银宝函、两个金宝函、一个玉石宝函和一座单檐四门纯金塔,但因最外层为檀香木银棱盝顶宝函出土时已残朽,故只见七重。宝函由八层构成,故称“八重宝函”,乃供奉佛祖释加牟尼真身佛指舍利的一套盒函。第一重:宝珠顶单檐四门纯金塔;第二重:金筐宝钿珍珠装珷玞石宝函;第三重:金筐宝钿珍珠装纯金宝函;第四重:六臂观音纯金盝顶宝函;第五重:鎏金如来说法盝顶银宝函;第六重:素面盝顶银宝函;第七重:鎏金四天王盝顶银宝函;第八重:银棱盝顶檀香木宝函。

23、铜浮屠

铜浮屠又称鎏金浮屠,金银器,唐代文物,中国首批禁止出国(境)展览文物。1987年5月10日出土于陕西宝鸡法门寺地宫,现藏于宝鸡法门寺博物馆(珍宝阁)。

该浮屠通高53.5厘米,底座长宽各28厘米,二层长宽各24厘米,三层长宽各19厘米,房檐长宽各23.51厘米,重7.4千克。为模铸成型,精致玲珑,四角正方形亭单层阁式,分为塔基、塔身、塔刹三部分。内盛放鎏金伽陵频迦鸟纹银棺一枚。第四枚佛指舍利就在鎏金伽陵频迦鸟纹银棺的棺盖内。