一、争议漩涡中的“医学天才” 近日,北京协和医学院“4+4”项目规培生董某某成为舆论焦点。从经济学本科“半路出家”成为外科医生,其跨领域学术路径、论文神秘下架、特权质疑等五大疑点引发全网热议。博士论文仅61页(正文28页)、指导导师与研究方向严重错位、规培年限缩水等细节,暴露出医学人才培养机制中令人不安的裂缝。更耐人寻味的是,事件本因肖飞医师丑闻发酵,最终舆论矛头却直指董某某——这种转移本身已折射出公众对特权渗透医疗体系的深层焦虑。

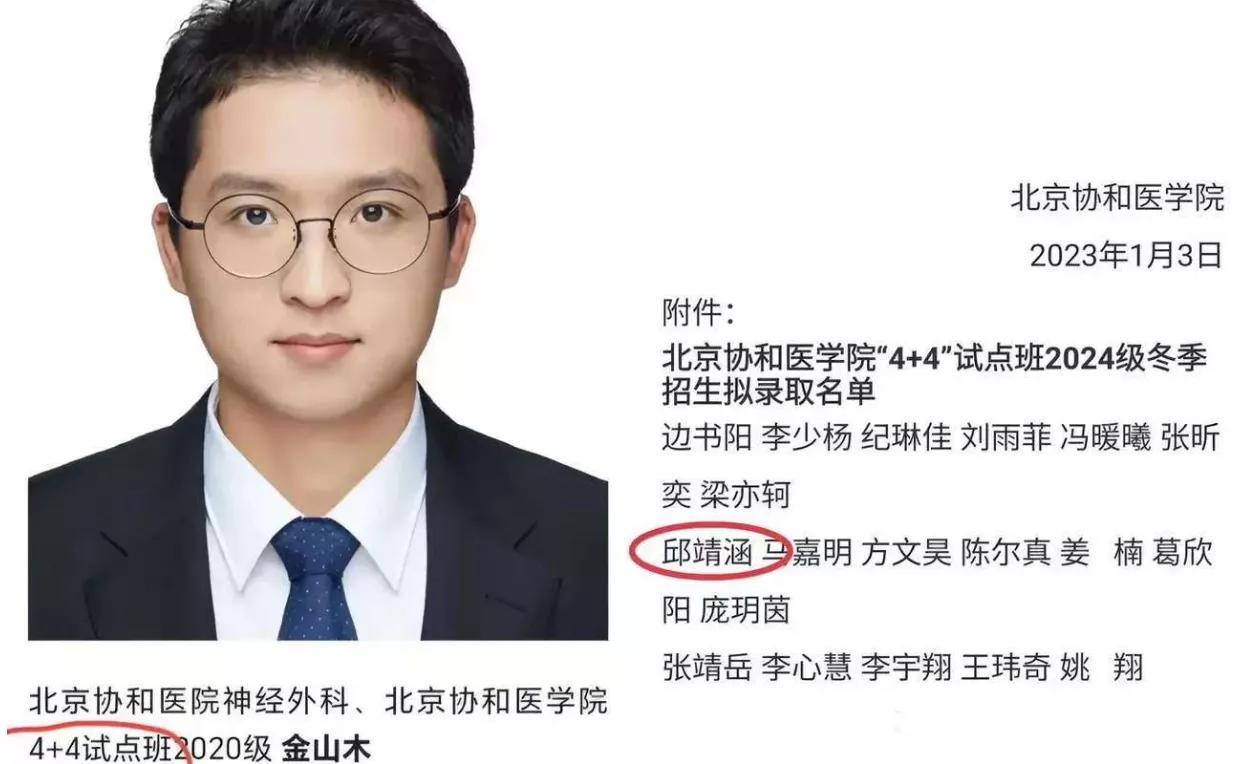

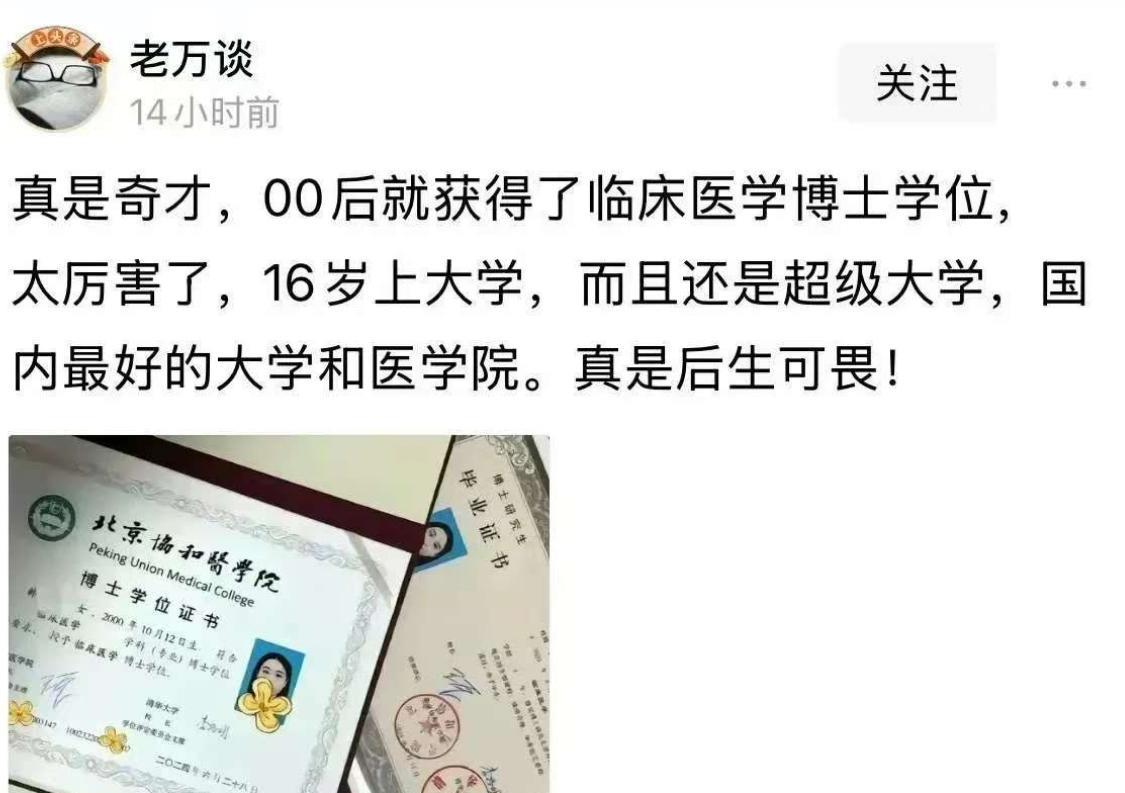

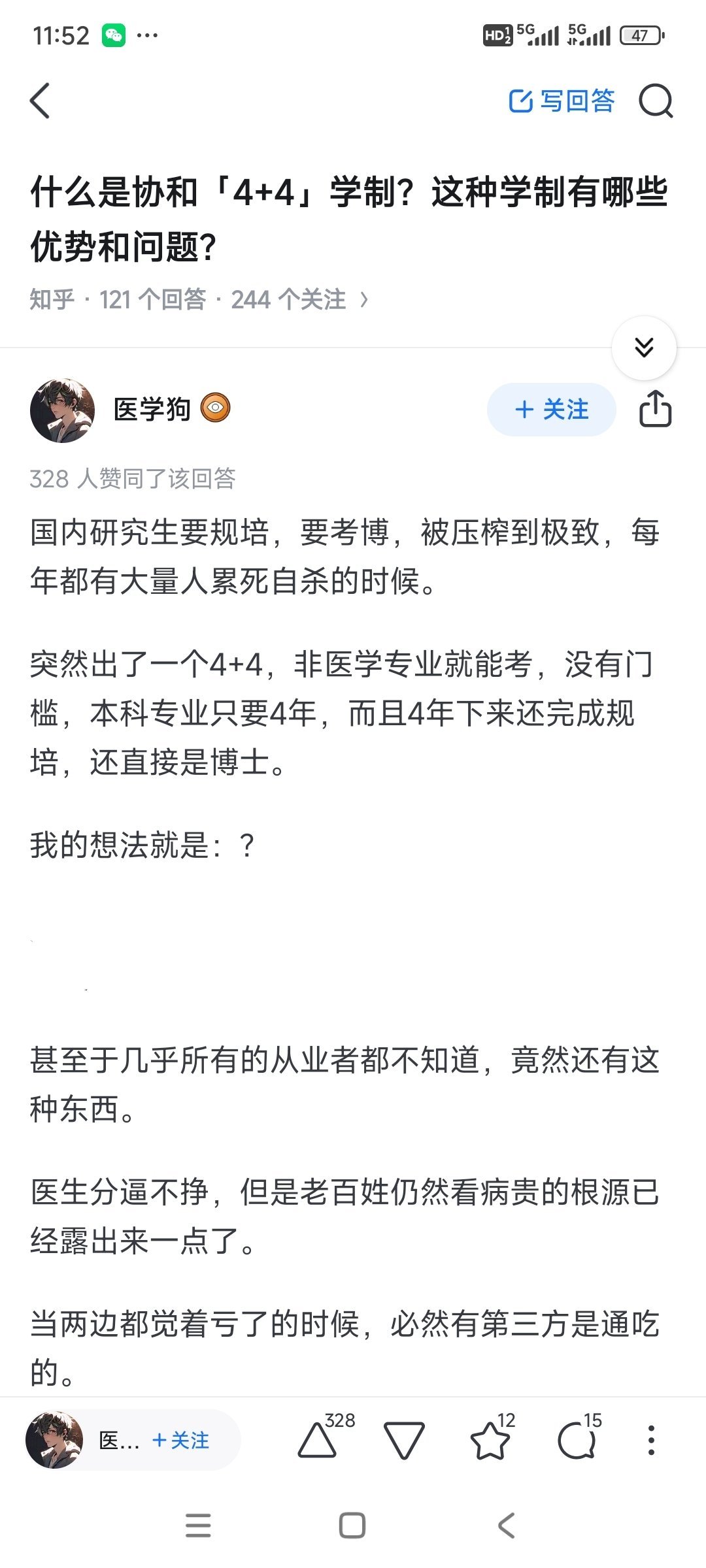

二、“4+4”项目:教育创新还是特权通道? 协和“4+4”模式本意借鉴国外,允许非医学生通过4年专业教育转型从医。但中外差异在于:国外需通过严苛考试(如美国MCAT)和临床实践筛选,而国内项目自主招生标准模糊。当园艺、经济学等文科背景学生可直接进入医学核心领域,当录取名单突然无法查询,公众自然质疑:这是否成为权贵子女“学历镀金”的捷径?董某某从国际排名极低的巴纳德学院(非哥大本部)转入协和顶尖项目的经历,更强化了这种疑虑。

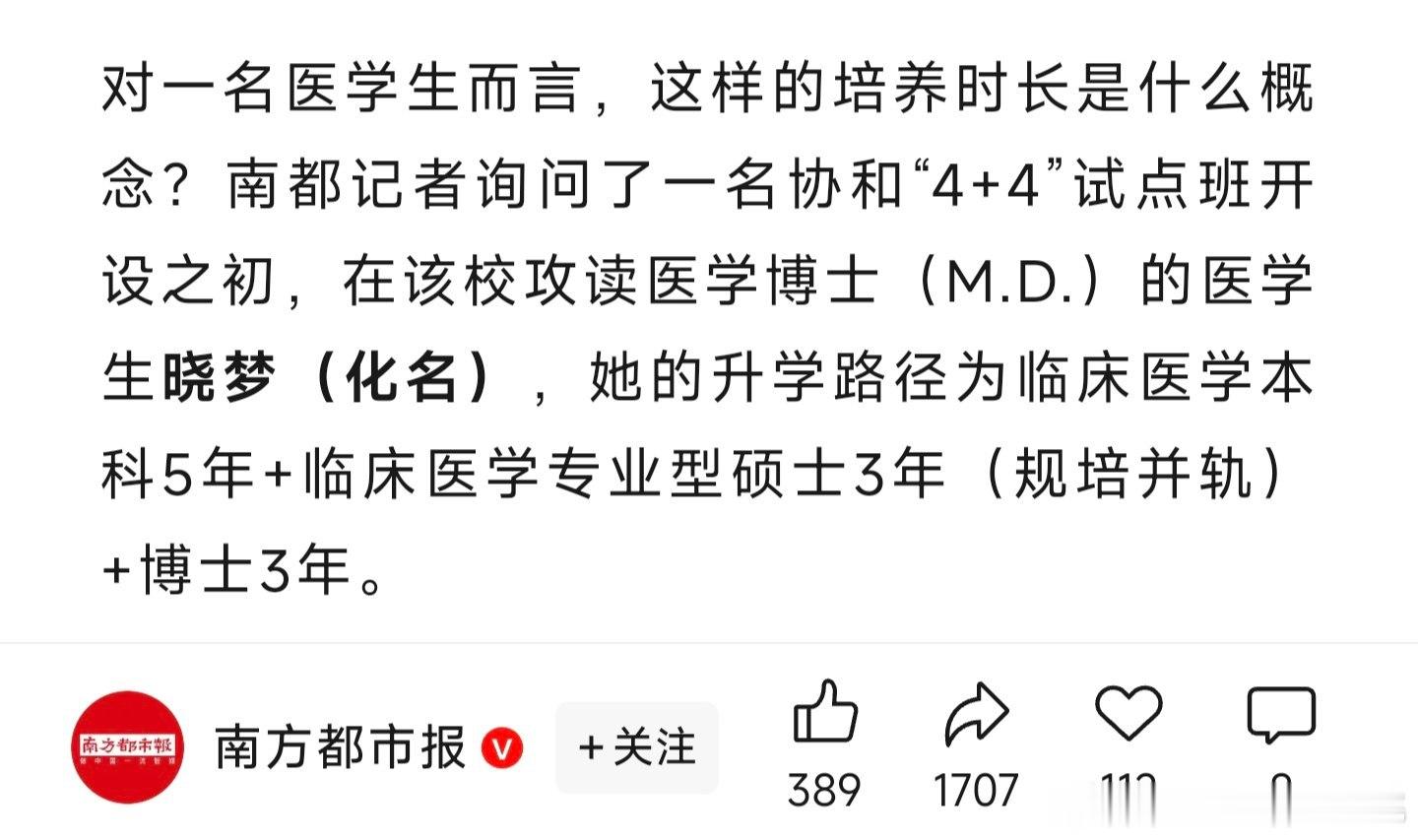

三、寒门医学生的25年VS特权路径的“降维打击” 普通医学生需经历12年基础教育+5年本科+3年硕士+3年规培的漫长淬炼,而“4+4”学生仅8年即可获得博士头衔。更残酷的是,特权规培生被曝出“让麻醉病人等待40分钟”的任性行为,而寒门子弟却在规培高压下屡现猝死案例。这种对比揭示了医疗资源分配的畸形现状:特权者将基层岗位视为升迁跳板,而真正渴望临床救人的普通医学生反被挤出赛道。

四、沉默的协和与系统性危机 事件发酵多日,协和医学院、中日友好医院及主管部门集体缄默。这种回避恰似承认:董某某或许是个例,但她穿透的体制漏洞却是群像。从论文无痕删除暴露的学术监管失效,到跨领域指导折射的职称挂名乱象,再到规培差异对待显示的资源垄断——每一条都直指医疗公平性危机。当关乎生命的行业出现“钞能力开路”现象,动摇的是全民健康保障的根基。

结语:重建医疗公信力的迫切性 董小姐事件绝非孤立。它像一束强光,照出了医疗体系内特权的游刃有余与普通人的举步维艰。要阻止“寒门难出良医”的恶性循环,必须彻查个案、公开“4+4”招生标准、严打学术造假,让医学回归能力本位。毕竟,在手术台上,特权从不能为生命保驾护航。