1949年1月10日,淮海战役的硝烟尚未散尽,华东野战军一纵俘管处处长陆茨接到了一项特殊任务:在陈官庄至张庙堂一带的千座无名坟茔中,找出国民党第二兵团司令中将邱清泉遗体。粟裕命令:“生要见人,死要见尸!”

对于这位顽抗至死的战场对手,时任淮海战役总前委、华东野战军总指挥的粟裕将军还做出三条特殊指令:为邱清泉遗体更换体面服装、定制上等棺木、立碑标记安葬地。

后期,邱清泉的棺木被运回浙江永嘉安葬时,其家属曾难以置信。多年后,一位参与移灵的国军老兵回忆:“棺木虽简,但裹着崭新军毯,碑上名讳端正,无半分折辱。”

这种“葬敌以礼”的风范,成为解放战争史上彰显共产党人道主义温情的独特一笔。

邱清泉的一生充满矛盾:他是抗日战场的猛将,却是内战的罪人;他笃信“军人以服从为天职”,却因愚忠沦为历史车轮下的可耻炮灰。

而粟裕将军作出的厚葬令,则揭示了共产党人的清醒——历史功过不容混淆,民族大义高于党争。正如淮海战役纪念碑铭文所刻:“胜利者书写历史,但不应遗忘历史的全貌。”

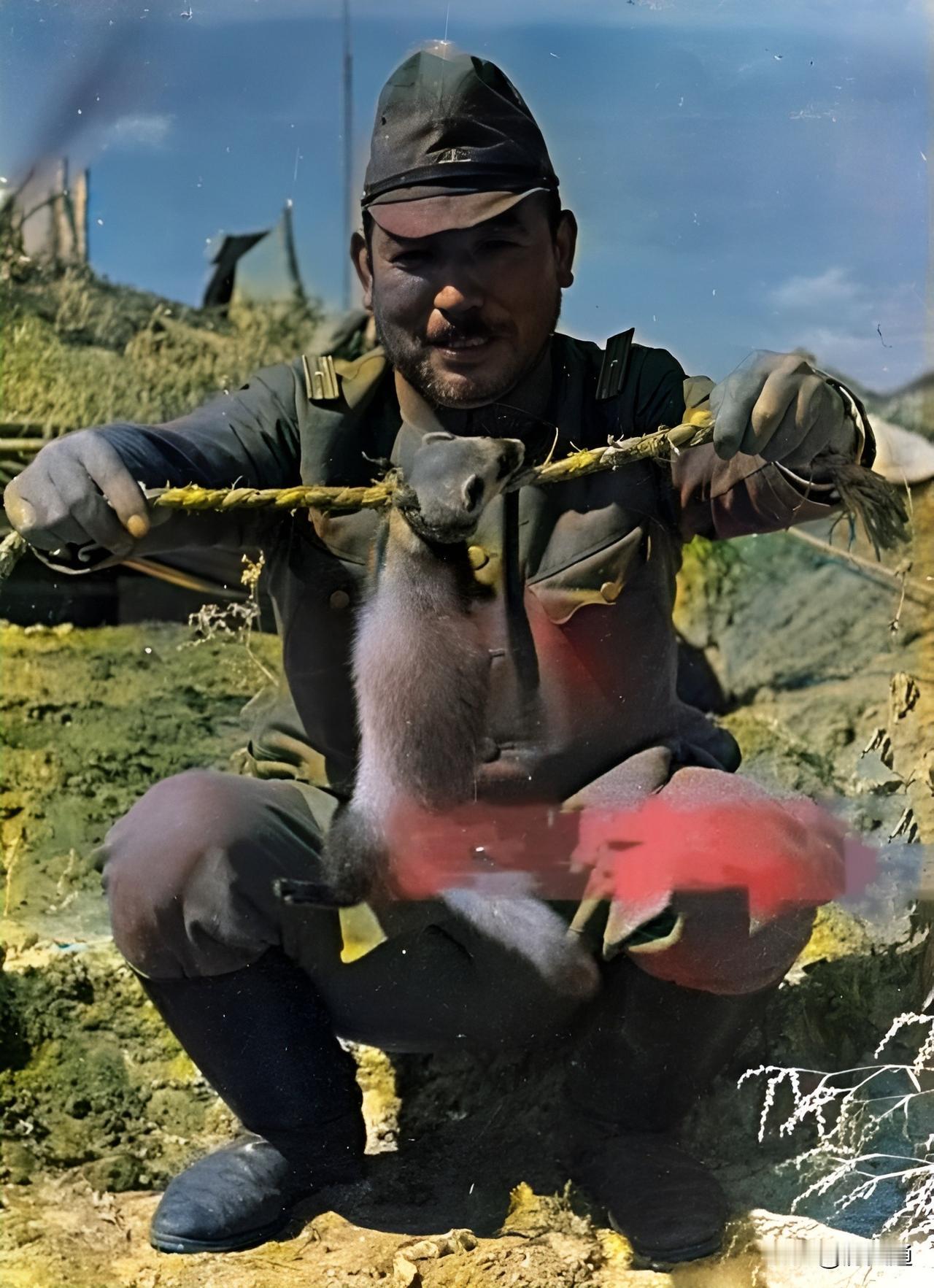

邱清泉并非生来便是解放军的死敌。1902年生于浙江永嘉的他,早年以优异成绩考入黄埔二期,后赴德国学习军事,归国后投身抗战。1939年昆仑关战役中,他率国军装甲部队截断日军退路,以“横冲直撞”的战术歼灭日军数千人,日军闻其名而胆寒,称其为“邱疯子”。南京保卫战中,他拒绝随桂永清提出的撤退跑路,坚持为部队断后;豫东战场上,他率第五军与日军血战,被同僚视为“铁血悍将”。

然而,这样一位抗日猛将,却在1946年内战爆发后走向歧途。

他率国民党第五军在中原解放区“清剿”,推行“五家连坐”,屠杀共产党员与群众数千人,还曾在云南制造“一二一惨案”镇压学生运动,被老百姓怒斥为“杀人魔王”。

(剧照)

1948年)9月,国民党军徐州“剿总”司令部成立,第五军扩编为第二兵团,邱清泉被任命为代理司令官。当他离家重踏沙场时,匪夷所思地对家人说:“我与共匪拼命去。”

9月16日,华东野战军发起济南战役,邱清泉奉命率部增援,途中连续遭到华东野战军的埋伏阻击,每日仅能推进十公里。但他24日抵达曹县附近时,济南城池已被解放军攻占。

无奈中他率部开到商丘一带驻扎,又迷信地认为“商丘”同“伤邱”同音,不太吉利,决意脱离这个地方。

恰在这时,国民党徐州“剿总”司令部为执行蒋介石“守江必守淮”的作战计划,命令邱清泉率第二兵团撤至徐州地区,准备参加“徐蚌会战”,暂驻安徽砀山一带,担任徐州西面的守备。

淮海战役初期,邱清泉非常嚣张,曾狂妄吹嘘要“活捉粟裕”,却最终成为粟裕“钓大鱼”战术的猎物。

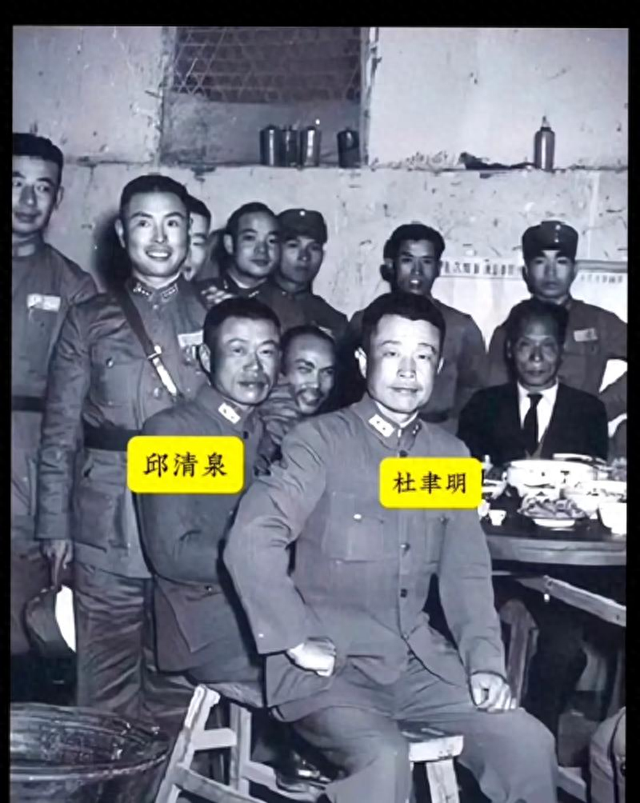

1949年1月,杜聿明统率的30万国民党军被围于淮海前线的陈官庄。邱清泉率残部多次突围未果,精神濒临崩溃。据被俘的副官回忆,1月9日深夜,邱清泉换上士兵服,手持冲锋枪匍匐突围,竟然难以控制地边跑边高声大叫:“共产党来了!”结果在张庙堂村北遭解放军机枪扫射,身中七弹身亡。

战后清扫战场时,因其尸体混于上千具无名遗体中被草草掩埋,唯腰间皮带扣与身高特征成为后来寻找时辨认的主要线索。

粟裕得知邱清泉可能已被击毙但不知所踪的消息后,严令部队彻查。一纵战士顶着寒风,连续数日挖掘上千坟茔,最终通过被俘的国民党军长邓军林等人指认,确认了邱清泉遗体。遗体胸腹间七处中弹,但面部轮廓与体格特征及腰间皮带扣仍清晰可辨。

粟裕指示厚葬邱清泉,充分体现了共产党人超越仇恨的尊重,凸显了共产党人对历史的客观态度——即便对战场死对手,亦不否认其过去的民族贡献。

邱清泉虽在内战中罪行累累,但其抗战时期的御敌血性不容抹杀。

全面抗战爆发后,邱清泉参与了南京保卫战。当时日军在南京屠杀中国战俘的暴行在他脑中留下了难以磨灭的印象。从此,邱清泉对日军更加仇恨,只要和日军对垒,就怒火中烧象发疯一样,猛冲猛打。日军一听到“邱疯子”的名字,都颇为畏惧。

昆仑关战役中,他率部击溃日寇“钢军”第五师团,为战场大局立下汗马功劳。

粟裕曾评价:“他在民族危亡时挺身而出,这份气节值得尊重。”

粟裕在晚年回忆淮海战役时还谈到:“第五军邱清泉,一直是华野寻歼的对象。敌五军战斗力比七十四师稍差,与十八军不相上下,各有所长。邱清泉好打滑头仗,跟友邻关系不好。这次解决他,没有遇到多大的困难。”

曾任国民党军第二兵团独立旅少将副旅长的孙继周,在晚年回忆文章中也提到,第二兵团司令王敬久曾批评邱清泉“骄傲自大,什么人他也不放在眼里”。

1949年1月19日,国民党政府为安抚军心,特意追赠邱清泉为陆军上将。

战地厚葬邱清泉,展现了解放军的人道主义精神,与国民党“虐俘”传言形成鲜明对比。

有被俘的国民党军官目睹此举后感慨:“共军竟如此对待敌酋,我等败得不冤!”

据说,毛主席得知邱清泉死讯后亦指示:“他虽反动,但曾是民族脊梁。厚葬,让天下人知我党胸襟。”

衷心感谢各位朋友阅览《掌心春秋》,如果您喜欢,可点击“订阅”或“关注”。我们共同赏析历史趣闻,回忆历史往事…(声明:文中参考资料和配图均源于网络)