在世人眼中,齐白石是那个一挥而就、下笔如有神助的绘画大师,他的虾蟹游弋于纸上,花鸟栩栩如生,山水意境深远。然而,近日流出一批罕见的齐白石画稿,却彻底颠覆了这一印象——原来这位艺术巨匠也如普通学子般,有着自己的"作弊"小本本,在无人处默默练笔,反复推敲每一根线条的走向。这些画稿如同大师艺术灵魂的X光片,照见了天才背后不为人知的勤勉与纠结,让我们得以窥见一个更为真实、更为鲜活的齐白石。

草稿箱里的艺术真相

这批意外流出的画稿中,最引人注目的是一组工笔草虫的练习稿。与博物馆中陈列的完美成品不同,这些稿纸上布满了反复修改的痕迹——一只蝉的翅膀被勾勒了七次,每一次的线条走向都有微妙差异;螳螂的前足被涂改得几乎穿透纸背;而那只令世人惊叹的虾须,在草稿上竟呈现出十余种不同弧度的尝试。这些密密麻麻的修改痕迹,无声地诉说着一个与"一挥而就"截然相反的创作过程。

尤为珍贵的是,画稿边缘还留有齐白石亲笔写下的自省文字:"此翅太僵,须再灵动三分"、"腿节转折欠自然,明日重画"。这些文字朴实无华,却饱含一位艺术家对完美的执着追求。在另一页上,他甚至记录了对自然观察的心得:"晨起观园中螳螂捕蛾,其势如弓,其静如松,当记此态入画"。这些文字与画作相互印证,构成了齐白石艺术创作最原始的DNA。

更令人惊讶的是,画稿中还夹着几张"作弊纸条"——齐白石将常见构图、配色方案甚至题款文字都整理成小卡片,方便随时取用参考。其中一张卡片上整齐排列着十二种红叶的渲染方法,从淡赭到朱砂,每种颜色旁都标注了具体的颜料配比和运笔要点。这些被当代人戏称为"白石小抄"的资料,实则是大师将毕生经验系统化的智慧结晶。

临摹与变通的秘密

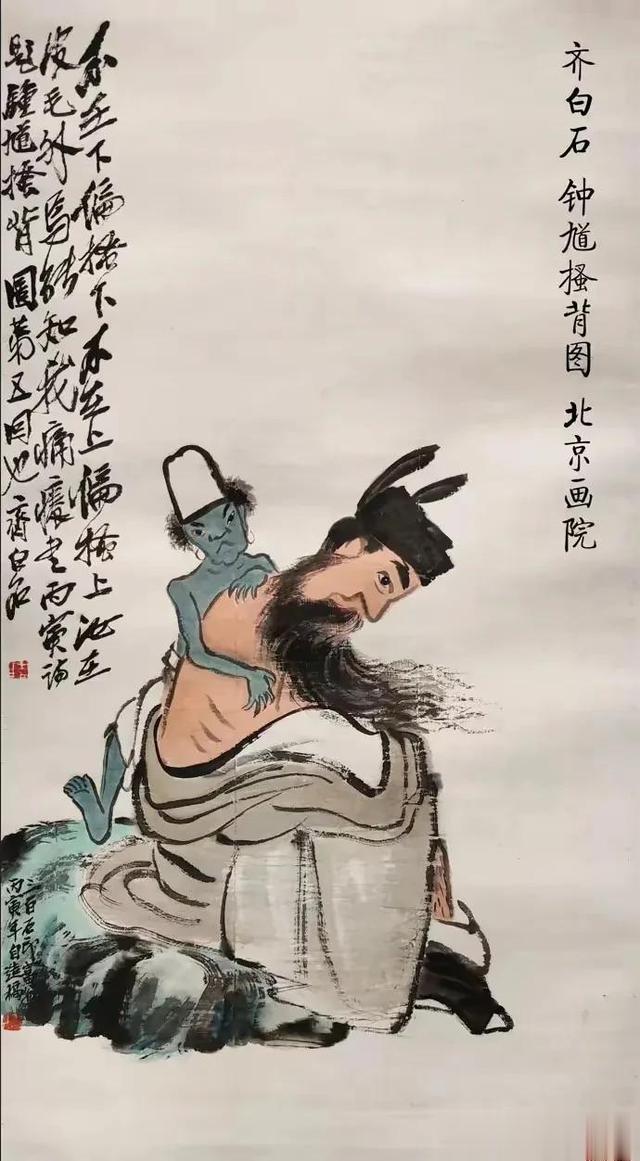

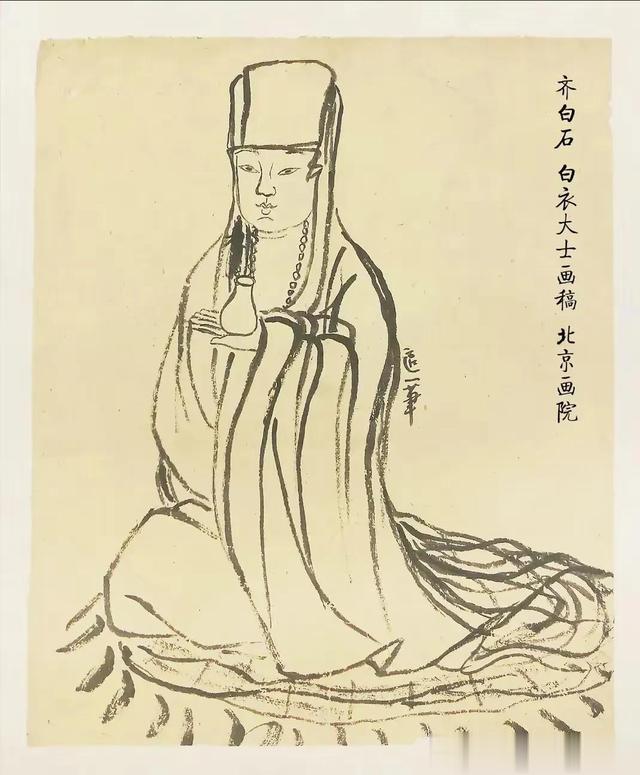

画稿中另一个颠覆认知的发现,是齐白石大量临摹前人作品的练习。长久以来,人们津津乐道于他"衰年变法"后的独创风格,却少有人提及这种独创性是如何从深厚的传统根基中生长出来的。这批画稿中,有对石涛山水的忠实临摹,有对徐渭花鸟的变体练习,甚至还有对古代壁画人物的线描研究。

特别引人深思的是一组标注为"变法试验"的画稿。齐白石在临摹完一幅八大山人的荷花后,随即在同一张纸上尝试将其简化为自己的风格——八大荷花的孤傲清冷被赋予了几分人间烟火气,荷叶的轮廓更加圆润饱满,莲蓬的排列也更为活泼生动。这种"先入古再出古"的创作方法,在画稿中比比皆是。

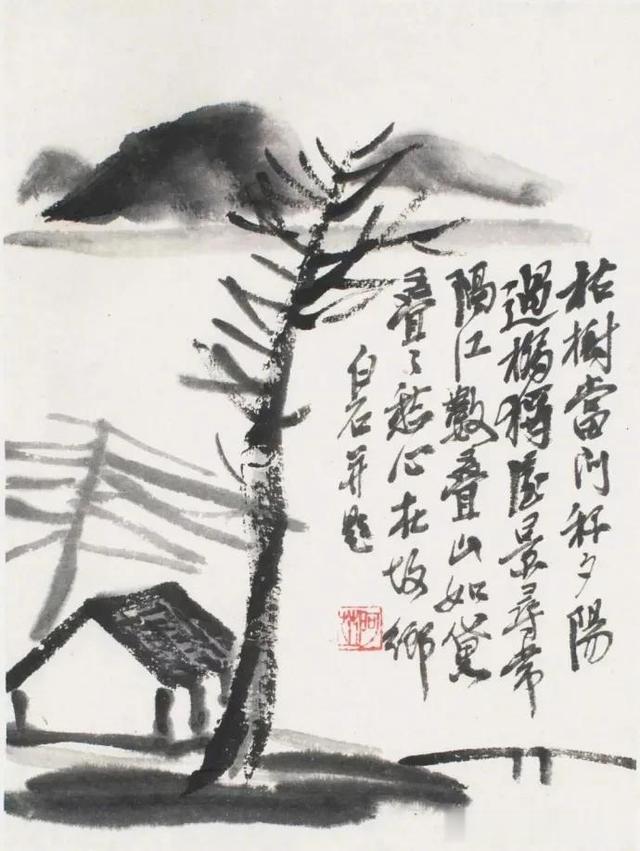

最令人动容的是那些失败的作品。一幅未完成的《孤舟渡海图》草稿上,齐白石画到一半似乎不满意,在画面上打了一个大大的"×",旁边写着"水纹太死,重来"。而另一幅《芭蕉书屋图》的构图被反复调整了五次,每次都在寻找芭蕉叶与书屋之间更和谐的比例关系。这些"废稿"比成品更能说明问题——天才也会犯错,大师也需要反复尝试。

日常中的艺术修行

画稿中还有大量被艺术史忽略的生活速写——菜市场的鱼贩、街角的修鞋匠、自家院落的鸡鸭,甚至是一碗简单的青菜。这些看似随意的涂鸦,实则是齐白石"艺术源于生活"理念的最佳注脚。

一组连续的"虾之观察"系列尤为珍贵。齐白石在家中养虾观察,从不同角度描绘虾的形态——游动时的舒展、受惊时的蜷缩、觅食时的警觉。他在画稿旁详细记录:"虾身五节,须长于身,钳分三节,游时后足先动"。这种科学观察与艺术表现相结合的创作方法,解释了为何他笔下的虾能如此生动传神。

更有趣的是那些带有明显"实验"性质的画稿。齐白石尝试用不同材料作画——在宣纸上先刷豆浆再作画以获得特殊纹理;用自制矿物颜料与植物染料调配新色;甚至在一幅画中同时使用工笔与写意手法,探索两者融合的可能性。这些实验有些成功并应用于后来的创作,有些则被放弃,但都记录着一位艺术家永不停歇的探索精神。

艺术圣殿的后台

这批画稿的珍贵之处,不仅在于它们揭示了齐白石的创作过程,更在于它们打破了"天才神话",还原了艺术创作的本来面目——那是由无数次失败、尝试、修改堆砌而成的漫长旅程。

在当今艺术市场狂热追捧"齐白石真迹"的背景下,这些画稿提供了一种更为健康的艺术价值观。当一幅《山水十二条屏》拍出9.315亿元天价时,人们往往只看到成品的辉煌,却忽略了背后数十年的积累与沉淀。而这批画稿告诉我们,真正的艺术价值不在于拍卖槌下的数字,而在于创作者那份永不停歇的探索精神。

从这些画稿中,我们看到的不仅是一位大师的"作弊"小抄,更是一种对待艺术的虔诚态度。齐白石晚年曾言:"不教一日闲过",即使年过九旬仍坚持每日作画。这批画稿正是这种精神的物质载体——艺术不是灵光一现的产物,而是日复一日的修行。

当我们将这些画稿与齐白石的经典作品并置观看时,一条清晰的脉络便浮现出来:从生涩到纯熟,从模仿到创造,从技术到境界。这或许就是这批画稿给予当代艺术爱好者最宝贵的启示——在追逐"像大师一样创作"之前,先学会"像大师一样练习"。

艺术史总是记录成品的辉煌,而这些流出的画稿却让我们得以窥见创作过程的艰辛。在这个追求速成的时代,齐白石的"作弊"画稿恰如一剂清醒剂,提醒我们:所有看似轻松的一挥而就,背后都是无数次笨拙的重复;所有令人惊叹的天才之作,都源自于平凡如你我的日常练习。也许,这才是艺术最本真、最动人的模样。