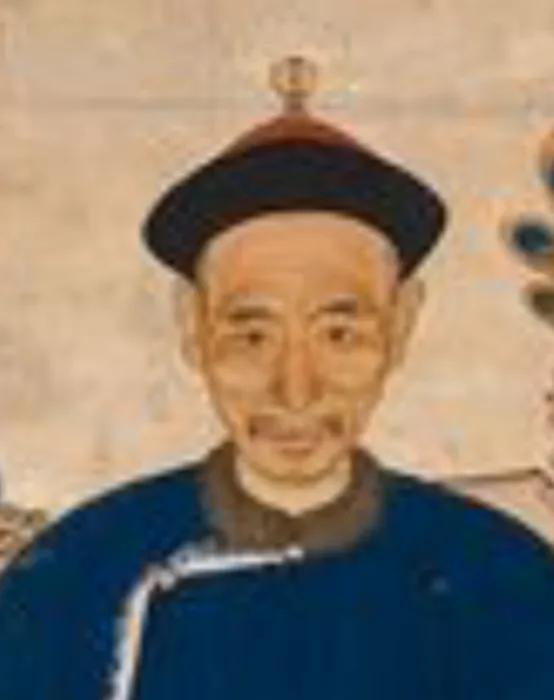

梁机,字仙来,泰和人,康熙辛丑进士。撰《三华集》四卷(兵部侍郎纪昀家藏本),是梁机所自编,分四子部:一曰《入洛志胜》,多题咏古迹之作;一曰《燕云诗钞》,随侍其父宦游京邸之作,皆王士祯选定;一曰《徵草》,则乾隆元年荐举博学鸿词,召试入都之作;一曰《还草》,则试不入格,归途之作也。

雍正十二年夏,梁机受新任江西巡抚常安聘请担任豫章书院掌教(山长)一职。并订立《豫章书院从学六箴》,即《梁机六箴》,是雍正时期豫章书院山长梁机所订立的豫章书院学约之一。

《梁机六箴》总共包含了六条学约,分别为:严身检、除习气、诵经书、慎游谈、精制义、习书法。

《梁机六箴》

严身检

【原文】

乾之文言曰:君子进德修业欲及时也。帝王之德业,加于天下,其进修更无时可巳。儒生之德业始于一身,其进修亦舆时偕行。是故先时藏用乘时利见。无后时失时之诮加于身焉。系之检身,雇不亟乎?

【译文】

《乾卦》的《文言传》说:“君子增进品德、研修学业,都要抓住时机。” 帝王的品德和功业,施加于天下,他们的进修更是没有可以停止的时候。儒生的品德和功业,从自身开始培养,他们的进修也需要与时俱进。所以,在时机未到的时候要隐藏才能、蓄积力量,当时机到来就要积极施展才能、有所作为。这样就不会有错过时机或落后于时机的指责加在自己身上。联系到对自身的检点约束,难道不是很紧迫的事情吗?

【原文】

学者动谓思睿,作圣惟心之灵,遂常略于治身。小则坐立跛倚,以堕其容。大或纷拏争忿,以暴其气。其始縦逸於筋骸之会后,且以淆其心之灵明而不自知,夫楩柟干霄拂云而剥蚀其肌理,则亦不复有萌蘖之生。江河润泽万物,而决坏其堤防,且泛滥沉溺而为害。人心之灵无所不觉,而试听言动不克其非礼,必将放失而不可求。

【译文】

做学问的人常常说思考要通达睿智,成为圣人依靠的是心灵的聪慧,于是常常忽略对自身的修养。小的方面来说,可能会出现坐立的时候姿势歪斜倚靠,从而破坏了自己的仪容。大的方面,有的人可能会陷入纷乱争执、愤怒生气之中,从而暴露出自己暴躁的脾气。一开始在身体的行为举止上放纵安逸,到后来,将会扰乱自己心灵的聪慧明达却还不自知。就如同楩木和楠木高耸入云,可如果它的纹理受到侵蚀损坏,也就不会再有新枝嫩芽生长出来。江河能够滋润万物,可如果冲决毁坏了堤防,就会泛滥成灾、造成危害。人心的聪慧能够感知一切,但如果在听、看、说、行动这些方面不能克服不符合礼义的行为,必然会导致心灵迷失而无法找回。

【原文】

是故靡然者其气也厉,而遽者其色也褊廹支离,不远鄙倍者其言也彷徨,於起坐反侧而力索不至。影响於皮囊膜外,而苦不属者其思也文也。嗟夫!是尚兴于忠信之德,立诚之业也哉。

【译文】

所以,萎靡不振或者气势汹汹、急躁的人,他们的神色往往狭隘局促、支离破碎;言语粗俗、近乎违背礼义的人,他们在起坐之间往往彷徨不安,费尽心力却做不到恰当得体。那些只在表面的形体躯壳上花费心思,却苦恼于内心与外在无法连贯统一的人,他们的思考和文章也是如此。唉!这样的人还能兴起于忠信的品德,建立起真诚的功业吗?

【原文】

故必严一身之检,而后无累心之身。严之将何如?曰谨此身于细微,则如厕不冠亦为过也。惧此身为毁辱,则下堂伤足长为忧也夫。

【译文】

所以,一定要严格地对自身进行检点约束,这样之后才能拥有不牵累心灵的身体。那么要如何严格约束呢?答案是在细微之处谨慎对待自身的行为,比如上厕所不戴帽子也可以看作是一种过错。要担心自身受到诋毁侮辱,就像走下堂屋时不小心伤了脚而长久地担忧一样。

【原文】

是气之靡厉而遽者,和矣缄乎若讷言。出斯有章矣,而心乃功其灵于思。思及于众志则通也。思及于源流则合也。驯致其道,而其文不且斐斐郁郁乎哉?

【译文】

那些气质萎靡、暴躁、急躁的人,如果能够平和下来,就会像嘴巴紧闭、不善言辞一样,一旦说话就会有条有理。这样一来,心灵就能在思考方面发挥它的聪慧作用。思考涉及众人的意志,就能融会贯通;思考涉及事物的根源和发展脉络,就能有所契合。循序渐进地达到正确的道理,那么他的文章不就会富有文采、内容丰富了吗?

【原文】

语曰,礼义以治君子,刑戮加于小人。若贱行而恖怀刑辱,身至於触法是小人之归,非承学之士矣。

【译文】

俗话说:“用礼义来治理君子,用刑罚杀戮来处置小人。” 如果行为卑贱,心里却想着遭受刑罚侮辱,以至于自己触犯法律,这就会归入小人的行列,而不是传承学问的读书人了。

【原文】

我圣祖仁皇帝,重念士风,为文训敕,高揭堂皇,朗照日月,二三子出入瞻仰敬佩,玉音服之,无斁植日新之德,弘富有之业,辑柔而颜不遐有愆,有厚望焉。

【译文】

我们的圣祖仁皇帝,深切地顾念读书人的风气,撰写文章来告诫训示,这些训示高高地悬挂在朝堂之上,如同日月般明亮照耀。各位学子进进出出都能瞻仰到,应当敬佩这些圣明的话语,牢记于心,始终不感到厌倦,树立每日都有新进步的品德,弘扬丰富宏大的功业,温和柔顺,容颜上不会有什么明显的过失,大家对你们抱有深切的期望啊。

除习气

【原文】

五方之气候,不能无偏气之生。同里閈兴相徵逐者,不常得恢奇。沈愽之士与之涤俗,而祛蔽于是。偏气之所加,各因其性之所近而中之,而因以成习,或矜或固或忮其大较也,雇是三者薄习也。

【译文】

天下五个方位的气候,不可能不产生一些偏异的气质。在同一条街巷里往来、相互追随的人,常常难以遇到卓越不凡、学识渊博的人。那些深沉博学的人,与他们一起荡涤世俗的不良风气,去除各种偏见。这种偏异气质的影响,会各自根据人的性格中与之相近的部分而侵入,进而形成习惯。有的表现为骄傲自负,有的表现为固执己见,有的表现为心怀忌恨,这是大致的情况。然而这三种都是浅薄的习惯。

【原文】

学者既不能猝而使之化,又甚恶其名而不肯居,掩覆修饰而情貌巳若或示之,则益以重其过。请为疏其弊,而除之共学劝善,正资观摩。

【译文】

做学问的人既不能一下子使这些习惯得到改变,又非常厌恶这些不好的名声而不愿意承认自己有这些毛病,于是掩饰、粉饰自己的行为,而内心和外在的表现已经有所显露。如果被人指出,就会更加重他们的过错。所以我请求为大家梳理这些弊端,并且在共同学习、劝勉为善的过程中加以去除,正好借助相互学习、观察来改正。

【原文】

文人相轻尤非古处,若卑谕侪俗,或高而以为名竝,谐齐声或抗而不相下。此习气之发于意气者也。夫能同齿让德,德同让齿,有相亲无相凟。管宁不以名重四海而释敬于共席之华歆。

【译文】

文人之间相互轻视,尤其不符合古人相处的风范。有的人对同辈态度谦卑,有的人则自视甚高以此博取名声。有的人与他人随声附和,有的人则相互对抗、互不相让。这是意气用事而产生的不良习气。如果能够做到年龄相同就谦让品德高尚的人,品德相同就谦让年龄大的人,大家之间只有相互亲近而没有轻慢。管宁不会因为自己名重四海就对同坐一席的华歆失去敬意。

【原文】

邴原、王烈常以学承太邱,即取亲于同门之伟。节元礼久,兹名德可靖。浮怀葢夸,必过情宁觧。免于虎羊之喻而骄能生蹂,必受嗤于蛱蝶之惊,抱慙不巳。则矜之结习必除也。

【译文】

邴原、王烈常常以学问师承于太丘(陈寔),也能从同门的杰出之人那里获得亲近和帮助。长久以来,那些有名望、有德行的人能够平息浮躁的心态。过度的夸耀必然言过其实,怎能避免被比作虎羊的比喻(虎视眈眈、羊质虎皮之类,喻指虚有其表或互相争斗)?而因为骄傲自大而产生的轻慢,必然会像惊扰的蛱蝶一样遭到嘲笑,内心会感到无比惭愧。所以,骄傲自负的积习一定要去除。

【原文】

伊人遐阻尤憾云山有道,群居可盟金石。若才非我土,从而非之。名属他乡相兴抑之。此习气之执于疆域者也。夫友期天下,闼视八荒所以聚河岳之英灵,即巳徵辉煌之奎象中朗。

【译文】

思念的人远在他方,更遗憾的是被云山阻隔,然而有道德的人聚在一起,情谊如同金石般坚固。如果才能出众的人不是本地人,就随之非议他;名声属于其他地方的人,就一同压制他。这是固执于地域观念而产生的不良习气。交友应当面向天下,放眼八方,这样才能汇聚山河之间的英灵之气,也能够验证光辉灿烂的奎星之象(奎星主文运,这里喻指人才汇聚、文运昌盛)。

【原文】

于秦川公子即付琴书文翁,见洛下英才,旋登奏剡,非皆异地同心乎?汉太学聚四方生徒,其同舍生类能托死生、寄妻子,何义之高也?迄今傅美谈焉。则固之结习必除也。

【译文】

中郎(蔡邕)在秦川遇到公子(这里指有才华的人),就托付琴书(表示赏识、结交);文翁见到洛阳的英才,就立刻上奏举荐。这些不都是虽身处异地却心意相通的例子吗?汉代的太学汇聚了四方的学生,那些同宿舍的学生大多能够托付生死、寄托妻子儿女,这是多么高尚的情义啊!至今还流传着这些美好的佳话。所以,固执己见的积习一定要去除。

【原文】

量才度德,何用不臧?护胜忌前,何所不至?憾两贤之相厄,忿瑜亮之竝生,则习气之成于娟嫉者也。

【译文】

衡量一个人的才能和品德,怎么会没有可取之处呢?袒护自己的长处、忌妒比自己强的人,这种心态发展下去什么事做不出来呢?遗憾于两个贤能的人相互迫害,气愤于像周瑜和诸葛亮那样的贤才同时出现却相互争斗,这是由嫉妒而形成的不良习气。

【原文】

夫大贤多让大雅,无猜悟道则志于上。人亲贤则敬其胜已。戴庆萧匡裕和于南郡之门房,杜魏房李相悦於河汾之席。大儒将相事业何辉煌也?彼孙龎之怀姤非斯之挟嫌贻憾千古矣。则忮之结习尤宜亟除也。

【译文】

大贤之人大多懂得谦让,有高尚品德的人之间没有猜忌。领悟了道的人,志向高远;亲近贤能的人,会敬重比自己强的人。戴庆、萧匡、裕和在南郡的师门中相处和睦,杜如晦、魏徵、房玄龄、李勣在河汾的讲席上相互愉悦。这些大儒和将相的事业是多么辉煌啊!而像孙膑和庞涓那样心怀怨恨,相互猜忌,留下千古遗憾。所以,心怀忌恨的积习尤其应该赶快去除。

【原文】

是故讼之于心,攻其伏也,敛之于气,观其动也,绝之于事,泯其迹也。涵濡于诗书,以销其复萌。沉毅其勇力,以期于勿怠。显白于师友,以致其不欺。文物之塲济,以逊让之雅成为和顺之风,以坐收直谅多闻之益,不骎骎乎居然三代之英也哉!

【译文】

因此,要在内心反思这些不良习气,攻击它们潜藏的地方;收敛自己的意气,观察自己的举动;在做事时杜绝这些不良习气,消除它们的痕迹。沉浸在诗书之中,以消除不良习气再次萌生的可能;磨炼自己的勇气和毅力,以期望自己不懈怠;在老师和朋友面前坦白自己的问题,以做到不欺骗自己和他人。在文化和学术的领域中,以谦逊礼让的高雅风度来行事,形成和谐温顺的风气,从而能够坐享正直、诚信、见多识广的益处,这样不就渐渐能够成为如同三代(夏、商、周)时期的杰出人才了吗?

诵经书

【原文】

学者之载籍极愽,而经以统其宗圣人之法揆。常昭而诵以致其道。虽然心之精徾,难以言喻。自其粗者论之成章,通理百家亦源流也。由其上者观之,蟠天际地,六经亦端倪也。故曰书不尽言,言不尽意。

【译文】

做学问的人所接触的书籍极为广博,而儒家经典则统领着其中的宗旨。圣人的法则和准则常常彰显明白,人们通过诵读经典来领悟其中的道理。虽然如此,内心对道理的精妙细微的感悟,是难以用言语表达清楚的。从较为浅显的层面来说,能够写成文章、通达事理,诸子百家的学说也有其各自的源流脉络。从更高的层面来看,那贯通天地、涵盖一切的道理,六经也只是其中的开端和头绪罢了。所以说“书不尽言,言不尽意”(文字不能完全表达言语的意思,言语不能完全表达内心的想法)。

【原文】

然则经书之蕴其能,以诵习毕之也乎?曰神而明之存乎?其人而已。汉儒以三年通一经,非不旷日经久,而举而用之则,一一见于其事,其言语亦未尝不妙。天下此自其心有神明焉,非口耳记闻也。

【译文】

既然这样,那么经书所蕴含的深意,难道能够仅仅通过诵读学习就完全掌握吗?答案是:能够神奇地领悟并明白其中的道理,关键就在于人本身罢了。汉代的儒生用三年时间精通一部经书,并非不是旷日持久,然而当他们把所学运用到实际中时,每一点都能在做事中体现出来,他们的言论也未尝不精妙。这是因为他们内心对经书的理解有神奇的领悟,并非仅仅是通过口耳相传的记忆和听闻。

【原文】

今世讲诵经书半皆为文艺计,仿佛其近似施之于行墨,亦可以猎取科名。然求之亦言,或未能行远。授之以政,或不足有为,岂古所谓经术士乎?

【译文】

如今世上讲解诵读经书的人,一半都是为了写文章、做学问考虑,只是大概地了解个差不多,把这些运用到文章写作中,也可以借此获取科举功名。然而探求他们所说的道理,或许并不能长久地施行;把政事交给他们处理,或许也不足以有所作为,这哪里是古代所说的精通经学的士人呢?

【原文】

且夫经旨之奥,常不能以岁月通。而经题之文则常可以顷刻就。故徃徃不宛乃心焉。精进之士则不然,体之性情,会之语默,忝诸史以观其迹,折诸傅以证所疑。以裕其言语政事之本。故常微而讽之以致其思,捷而悟之以徙其义。感通于自古在昔,而羙墙如见。朗畅于灼见真知,而铢黍无讹。

【译文】

况且经书旨意的深奥,常常不是短时间内就能通晓的。而经书题目的文字,却常常可以在短时间内完成解读。所以人们往往不能让自己的心思完全专注于经书的深意。那些专心致志、勤奋上进的人却不是这样,他们把经书的道理与自己的性情相融合,在言语和沉默中体会其中的内涵,参考各种史书来观察其中的事迹,依据各种注释来验证自己的疑惑。以此来丰富自己言语和处理政事的根本。

所以他们常常默默地诵读经书来引发自己的思考,敏捷地领悟其中的道理来迁移运用其中的含义。他们能与自古以来的道理感通,仿佛能看到那道学的高深美妙就像在眼前的墙壁一样真切。他们能在透彻的见解和真正的知识中感到明朗畅快,对经书中的每一个细微之处都没有差错。

【原文】

及其发为文章,措诸事业一若有显,于无形藏于有象者,効其神明之用焉。神以会其灵明,以聚其精。将郑笺孔疏不足为其觧,而后儒之章句真糟粕矣哉。苏颖滨云读书百遍其义自见,非也。

【译文】

等到他们把这些感悟写成文章,运用到事业中,一切都好像有一种在无形之中彰显、在有形之中蕴含的效果,发挥着神奇的作用。用精神去领会其中的灵妙,用内心去汇聚其中的精华。这样一来,即使是郑玄的笺注和孔颖达的疏解也不足以成为对经书的最佳解释,而后世儒生的章句之学就真的如同糟粕一般了。

苏颖滨(苏辙)说“读书百遍,其义自见”,这种说法不对。

【原文】

黄鲁直云试场下笔迟涩,皆由读书不贯串之。故二子皆以艺浅言之也。然读书之法,巳无逾于此矣。二三子际文明之会,学为有用之儒志,岂仅在华国哉?则于经书尤宜三致意焉。

【译文】

黄鲁直(黄庭坚)说“在考场上下笔迟缓生涩,都是因为读书不连贯贯通的缘故”。这两个人都是从做文章的技艺浅陋的角度来说的。然而,读书的方法,也没有超过他们所说的这些要点的了。各位学子正处于文化昌明的时代,学习成为有实际用处的儒生,志向难道仅仅在于为国家增添光彩吗?那么对于经书尤其应该再三地用心留意啊。

慎游谈

【原文】

傅曰燕朋逆其师,燕辟废其学,游谈之谓也。而矣曷可少哉?凡所以调性情、强体气、供赏析、广耳目,资闻见者将于是乎?

【译文】

古书上说:“与不正派的朋友交往就会违背老师的教导,参与不良的逸乐就会荒废自己的学业。” 这说的就是那些随意闲谈的行为。然而,社交和交流又怎么能缺少呢?大凡那些用来调节性情、增强体质、提供欣赏、开阔眼界、增长见闻的方式,不都体现在这里面吗?

【原文】

在今为学,凭几面窗,晓夜呫哔,不逾户、不窥园、不接宾,从语言勤已而嗒焉。躁戾之气作,槁其形、拆其和,必无以粹然,盎然四体而自喻。

【译文】

如今人们做学问,靠着几案,面对着窗户,从早到晚诵读诗书,不出家门、不看花园、不与宾客交往,只是一味地勤奋读书,却最终变得疲惫沮丧。暴躁乖戾的情绪产生,身体变得枯槁,身心的和谐被破坏,必然无法让自己的身体充满纯粹、生机盎然的状态,也难以自我满足。

【原文】

是以古之君子,左琴右瑟,宣其滞也;射圃钓川游其艺也;良朋胜友慰其孤也;言志歌诗咏其情也;极之山川云物之变,动神之所以行,官之所以止也,鸟兽草木之胎革萌槁,礼之所以节乐,之所以和也且也。高谈可以破聋,微谈可以觧纷,清谈可以作达游,耶谈耶亦何负于学耶?

【译文】

因此,古代的君子,在身边放置琴和瑟,来宣泄心中的郁滞;在射箭的场地练习射箭,在河川垂钓,以此来修习六艺;与优秀的朋友、杰出的人士交往,来慰藉自己的孤独;通过谈论志向、吟唱诗歌来抒发自己的情感;甚至观察山川景色、风云万物的变化,了解精神活动的方式以及身体器官的作用;观察鸟兽草木的生长、孕育、萌发和枯萎,领悟礼仪的节制和音乐的和谐。而且,高谈阔论可以让人摆脱无知,巧妙的谈论可以解决纷争,高雅的谈论可以让人豁达洒脱。那么,适度的交流和谈论又怎么会对学习有害呢?

故【原文】

善学者所游无非学也,所谈无非学也,盖星月之下,篱落之旁,笑语纷拏之场皆可以察天地名物之理,而触搏其胸中之所隐,隐欲出者也。至若起坐无常,废时失事,业荒於暴寒而不知,齿及於里巷之无稽而不耻。是则傅所谓燕朋燕辟也慎焉已尔。

【译文】

所以,善于学习的人,所交往的一切事物都能成为学习的内容,所谈论的一切话题也都与学习相关。在星月照耀之下,在篱笆旁边,在欢声笑语、热闹纷繁的场所,都可以洞察天地间各种事物的道理,从而触动、激发自己心中那些隐藏着、想要表达出来的想法。至于那些起居作息没有规律,浪费时间、耽误正事,学业因为忽冷忽热的态度而荒废却不自知,满口都是里巷间毫无根据的闲言碎语却不觉得羞耻的人。这就是古书上所说的“燕朋燕辟”(与不正派的朋友交往、参与不良的逸乐)的行为,一定要谨慎对待啊。

精制义

【原文】

制义学人皆进之资也,虑无不以精为期者,精之其有说乎曰:其为体则以俪也,而不专於俪求之则精矣。其为言则倚题也,而不专於题求之则精矣。葢题之前后左右皆寓有神奇,可取而俪馀之单行,旁渡钩勒引接尤巧。所由判也,有明弘正隆万作者森列矣。

【译文】

八股文是读书人求取功名进阶的凭借,想来没有人不把写得精妙作为目标。要做到精妙,其中有什么方法呢?答案是:从体裁上来说,它讲究骈俪对偶,但又不局限于骈俪对偶,这样去追求就能达到精妙。从言辞上来说,它要紧扣题目,但又不局限于题目本身,这样去探索就能达到精妙。因为题目前后左右都蕴含着神奇之处,可以挖掘利用,而对偶之余的单行散句,以及旁征博引、巧妙勾连承接,更是精妙之处的体现。明代弘治、正德、隆庆、万历年间,擅长写八股文的作者众多。

【原文】

至天崇间,我江乡五大家出名树巍幖不相袭,慧而精采焕映,几掩金归之长,诚所谓“雅正清真”允为科律者也。顾皆浸淫典籍,烘炼罏锤扩其才。地出以性灵,故能傅世行远至今,衣被海内帖括之士。葢甞有其书,亦不必不有古书矣。

【译文】

到了天启、崇祯年间,我们江南的五大家声名远扬,各自树立了独特的风格,彼此之间不相模仿,他们聪慧且文章精彩纷呈,几乎掩盖了金声、归有光等前辈的长处,确实称得上是“雅正清真”,完全符合科举考试的规范要求。

回头看这些大家,他们都沉浸于经典书籍之中,经过反复锤炼,拓展了自己的才华,再结合自身的灵性创作,所以他们的作品能够流传后世、影响深远,至今仍让天下研习八股文的读书人受益。拥有了他们的作品,甚至可以说不必再有其他古书了。

【原文】

乃其所诵习效法则,皆近科房墨及行槁多者至千百篇于先正则。或读而或辍之,于古文则间涉而偶及之,非必以是为不美也。志在于剽窃摹拟,以希捷获,则谬谓挟兎园之册,胜于奏上林之赋。亦安见其必得也哉?

【译文】

然而,如今的读书人诵读学习、效仿的对象,都是近期科举考试中的优秀范文以及一些流行的文稿,多的人甚至学习了成百上千篇。对于前代的楷模之作,有的读一下就放下了,对于古代的文章,只是偶尔涉猎一下。这并非是认为这些作品不好,而是因为他们的志向在于抄袭模仿,妄图凭借此轻易获取功名,错误地认为拿着那些浅陋的书籍,胜过创作像司马相如《上林赋》那样的佳作。但这样又怎么能保证一定能获得成功呢?

【原文】

且夫制义之得失,系乎看题之浅深,深以窥其立言之旨,浅以出其不言之蕴。惟精者能之。卤莽于题义,不得谓有精;心纤悉于词华,不得谓有精;言苟且欲速庻几一幸,不得谓有精;识如是,其制义亦何从而精哉?

【译文】

而且,八股文写得好坏,取决于对题目的理解深浅。深入理解可以洞察题目所蕴含的立意主旨,从细微处挖掘出题目没有明说的深意。只有用心精妙的人才能做到这一点。对题目含义草率对待,不能说是用心精妙;在词藻华丽上过分用心,不能说是用心精妙;言辞敷衍、急于求成,只希望侥幸成功,不能说是用心精妙。如果见识是这样的,那他的八股文又怎么能写得精妙呢?

【原文】

虽然有必致之。精即亦有能精之,致取精于夕秀朝华,则诗书载籍可广为搜也。寓精于山辉川媚,则耳目覩闻亦悠然会也。用志不分而精以求其间,诠理无讹而精以致其思。倾羣言之沥液,潄六艺之芳润,而后性灵以出之脉络,以经之古气,以行之斯,亦精之至者也,以愽取科若名可也,即以典五大家竝驱马无不可也。

【译文】

虽然如此,要达到精妙是有方法的,也是能够做到的。从优秀的文章中汲取精华,那么诗书典籍都可以广泛地搜寻阅读。将精妙蕴含在如同山川般秀美的文章之中,那么所见所闻也能悠然领会。专心致志、不分散精力,在这个过程中追求精妙;阐释道理没有差错,以此来深入思考。汲取众多言论中的精华,品味六艺中的芬芳润泽,然后凭借自己的灵性创作,用清晰的脉络组织文章,融入古朴的气质,这样就达到了精妙的极致。凭借这样的文章去求取科举功名是可以的,即使是与前面所说的五大家并驾齐驱也是可以的。

习书法

【原文】

君子之艺事六而书与焉。谓书足记姓名而已,岂通论哉?

汉魏体制以时递变,而六书各有专家。晋人始以真楷行草相尚,篆隶八分皆所兼工,则专以为名也。

【译文】

君子所修习的技艺有六种,书法就是其中之一。如果说书法只不过是用来记个姓名罢了,这难道是全面正确的观点吗?

从汉魏时期开始,书法的体制随着时代不断演变,而“六书”(象形、指事、会意、形声、转注、假借)各个方面都有专门的大家。到了晋代,人们开始推崇楷书、行书和草书,同时篆体、隶书和八分书也都有人擅长,并且把书法专长当作一种声名的体现。

【原文】

夫以为名君子之所持以显当时,传后世者且不区区以文章,而又何有?于书故能根柢性命、愽极经史而发为文章,又足以明圣人之道,传忠孝节烈之奇,使垂世而不敝。即于临摹廓填,未遑精核,亦何损于其人其学?

【译文】

把书法当作一种声名,对于君子来说,他们用来在当时显扬、流传后世的,尚且不只是局限于文章方面,又何况是书法呢?所以,那些能够以修身养性为根本,广泛深入地研究经史,然后写成文章,又足以阐明圣人的道理,传播忠孝节烈的奇闻事迹,使这些内容流传于世而不磨灭的人。即使对于书法的临摹、描摹等方面,没有时间去精心钻研,又怎么会损害他的人品和学问呢?

【原文】

虽然鼓无当于五声,五声不得弗和。水无当於五色,五色不得弗章。书无当於文章,而文章不得亦不足使焕然而改观。唐制取士兼以书判其学者,莫不研精八法,而颜柳笔力几夺钟王之席。

【译文】

虽然如此,鼓并不属于五声(宫、商、角、徵、羽)之中,但五声没有鼓的配合就无法和谐。水并不属于五色(青、赤、黄、白、黑)之中,但五色没有水的调和就无法鲜明。书法并不等同于文章,但文章没有书法的书写呈现,也不足以焕然一新、提升格调。

唐代选拔人才的时候,同时考察书法和判词(对案件的判决文书),当时做学问的人没有不精心研究书法的“八法”(永字八法,书法用笔法则)的,而颜真卿、柳公权的书法笔力几乎可以取代钟繇、王羲之的地位。

【原文】

故当世文物称为绝盛。今书不悬於令甲,士惟取足记其言耳,弱劣踈慢,潦草行墨间或贤者亦不免,岂所以光艺林乎?

【译文】

所以当时的文化艺术被称为极其兴盛。如今,书法并没有被写进国家的法令之中,读书人只求能够用书法记录自己的言论罢了,字体软弱拙劣、粗疏草率,在书写时潦潦草草,有时候就连贤能的人也难免如此,这怎么能为文化艺术界增光添彩呢?

【原文】

夫书学之难,虽善学者非十年不得名。则亦不必绝工以为期也,但少加临摹之功,使点画欹正位置各适,亦足以豪昌黎云诗成,使之写亦足张吾军。欧公谓君谟书怪伟,乞以题其斋。

【译文】

书法学习的难度很大,即使是善于学习的人,没有十年的功夫也难以成名。所以也不必把达到极其精湛的程度作为目标,只要稍微下一些临摹的功夫,让笔画的倾斜、端正和位置都恰到好处,也就足够了。就像韩愈所说的,诗写成后,让人书写出来,也足以壮大自己的声势。欧阳修说蔡襄(字君谟)的书法奇特不凡,请求用他的书法来题写自己的书斋。

【原文】

苟其文章,既足以显当时传后世,而书法又擅晋人之长,且精及于六书之奥。斯亦游艺君子所宜兼及者也又多乎哉?

【译文】

如果一个人的文章已经足以在当时显扬、流传后世,而且书法又擅长晋代人的长处,甚至能够精妙地触及“六书” 的深奥之处。这也是致力于各种技艺的君子所应该兼顾学习的,而且这又算多吗?