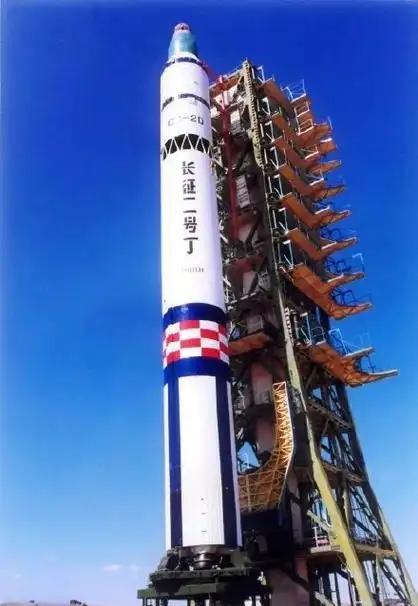

·为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。它能在天上多飞半个世纪,并不是偶然,而是科学家在轨道设计上早就做了长远打算。 多数卫星会因为大气阻力慢慢衰减,几年或几十年后重返大气层,但东方红一号在1970年进入的是一个高轨道,近地点在四百多公里,远地点超过两千公里。 这种高度上空气稀薄,几乎没有阻力,衰减极其缓慢,五十五年来,它的高度下降才十公里左右,轨迹依旧稳定,除非遇到小行星碎片或其它意外,它还能再飞上几百年。 看似轻描淡写的“高轨道”选择,当年却是巨大的挑战,那时中国没有先进计算机,所有的数据都是科研人员用算盘和计算尺一点点算出来的。 轨道角度必须精准,否则卫星要么掉下来,要么飘偏,孙家栋领头的十八名年轻科研人员,靠一串串数字熬上三天才能得出一组方案,还要完全无误,这种精确度,在当时的条件下是常人难以想象的坚持。 为什么坚持这么复杂的设计?答案藏在卫星的任务目标里,最初的小组对东方红一号定了四条要求:能打上去、能被地面捕捉、能发出声音、能被人看到。 为了让地面站稳定接收信号,它必须处在一个高轨道,停留时间足够长,要让世界各国的收音机能听见《东方红》,信号也必须传播更广,而想让普通人用肉眼能望见,它的体积和反光效果都不能太弱。 所以科学家给它设计成一米直径的七十二面体,外表银亮,质量达173公斤,这一重量比苏联、美国、日本和法国各自的第一颗卫星加起来还重,对火箭是很大考验。 这些目标定下了,实现起来极为艰难,六十年代中国还在困境中,技术封锁、经济紧张,条件简陋得难以想象。 国家硬是从有限的经费里拨了两亿多支持,科研人员冬天在零下几十度的库房里测试,把棉袄裹到最厚也被冻得嘴唇紫。 组装卫星时没有专业设备,工人肩扛手扶,用小锤一点点铆接,没有人退缩,因为大家都清楚,成功不仅是做一颗星体,而是中国进入太空的第一步。 1970年4月24日晚,酒泉发射场迎来关键一刻,晚上九点三十五分,长征一号火箭点火升空,巨响撕开沉寂戈壁。 十分钟后,东方红一号准确进入轨道,短短几分钟,改变了中国航天的地位。卫星进入空间后,乐曲信号被收音机接收,那段旋律传遍世界,全球第一次听到了来自中国的太空之声。 卫星在天空划过,地面上的人能看到一颗亮点闪烁,那一夜,指控大厅里的人抱头痛哭,全国举国振奋,中国成为世界上第五个具备独立发射能力的国家。 东方红一号的意义不是只在于成功升空,它携带了对电离层和高层大气的探测装置,把宝贵数据传回地面,为后来卫星与飞船的设计提供了参考。 日后中国能成功发射返回式卫星,建立同步通信卫星,更进一步建造空间站,都是建立在这第一颗卫星打下的基础上。 作为技术总负责的孙家栋,也在随后几十年里主持了众多重大型号的卫星工程,他本人后来获得了共和国勋章。 今天,东方红一号早已没有电力,不再工作,但它依然在那里,安静地环绕着地球,它从一个“任务卫星”,变成了一颗守护之星,默默见证着中国航天五十年的跨越,从初学者到航天大国。 半个世纪前,它让中国的声音第一次从太空传来,而半个世纪后,它依然飞在夜空,提醒着后人,今天的成就,是怎样一步步积累和拼出来的。 参考信源:光明网——系列小科普:“东方红一号”现在还在运行吗?