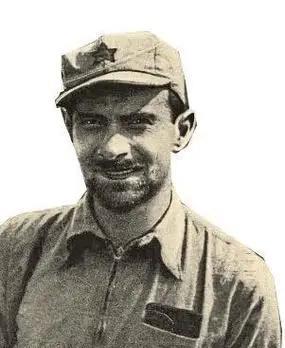

他房子不够住撬门搬家,军科院集体约他谈话,宋时轮:敢舌战群儒 【1971年6月,北京西长安街一间窗户半掩的会客室里】 “老王,你这次是来北京看病,还是打算常住?”身穿旧军装的同事压低声音试探。王智涛挪了挪凳子,平静答道:“病得久了,就想离医院近点,顺便把历史问题解决。” 王智涛从井冈山时期走来,枪林弹雨里摸爬滚打四十余年,新中国成立后又在空防体系中辗转。1960年被叶剑英点名调进中国人民解放军军事科学院,头衔光鲜,境遇却暗潮汹涌,仅四年便因身体原因被安排休养。表面是“疗养”,实则远离风口浪尖。彼时那股政治旋涡正在积聚,稍有不慎,便会被席卷。 1966年运动骤起,军科院也难置身事外。粟裕改任国防工业军管副职,宋时轮一度停职检查,王树声临时挑起书记担子。王智涛因为已离编,成了外人眼里的“逍遥派”。他每天按时报到,翻报纸、抄条例,黄昏准点回宿舍,关起门听半导体里的老京剧。表面平静,却难掩心底的困惑——审查结论迟迟不给,何处才是归宿? 1968年冬,北京的寒风裹挟着批斗声,他被扣上一串帽子,随后按照“战备疏散”安置到山西榆次干休所。离京那天,他攥着一张写有“行政七级、军科院副秘书长”的介绍信,心里发闷:若真有问题,为何还写上职务级别? 到了榆次,生活单调,信息闭塞。1971年初,子女捎来消息——中央正酝酿落实干部政策,许多老同志陆续平反。王智涛拿定主意:回京。于是以“复查心脏”为名,乘火车夜行。刚进首都医院,他就四处托人,向军科院党委递交申请,要求公布结论。 等待的日子里,借住的三居室原本足够,孩子们相继来京探望,很快拥挤得像连队宿舍。偶然得知自己曾住的旧宅仍被铁锁封着,他琢磨:“既然无人管理,不如搬回去。”说做就做——撬锁、扫灰、搬箱,全凭一口气:这房子本就是组织分给他的。 房管部门发现后立即上报国务院机关事务管理局,文件直达军科院党委。院里震动,决定召开“联席谈话会”。会议那天,圆桌一圈坐满常委,新院长宋时轮主持,粟裕则不发一言。有人话锋犀利:“未经批准返京,撬锁占房,无组织无纪律!”室内气压瞬间走低。 宋时轮示意众人稍安,“老王,你先说。”王智涛站起,声音不高,却逐字铿锵:“帽子压顶多年,到底有无结论?若有错误,请明示。若属内部矛盾,请宣布还我名誉。去榆次时,组织标明我是副秘书长,如今却无人负责。既不安排工作,也不发文平反,住旧屋不过求个落脚。”话毕,房里静得能听见铅笔滚落。 众人视线落在粟裕。老将军抬头,慢声回应:“难道再把他关起来?”一句话,将矛盾抛回空气。宋时轮随即宣布散会。走出会议室,他轻拍王智涛肩膀,笑言:“老兄胆大,舌战群儒。” 会后,没有红头文件,也没有口头处分,事情就这样沉到水面以下。王智涛终于留在北京,旧宅灯火重新点亮。1973年至1977年,他虽未正式复职,却常被请去参与资料翻译和战例研讨;专家少,资历深,他那摞手稿在档案室里越堆越高。 1978年春,中央发布文件,明确为一批受冲击的老干部落实政策。军科院很快公布决定:王智涛恢复原行政级别,改任军事科学院顾问。那天,他依旧穿着那件洗得发白的旧军服,在任命书上落笔——似乎只是完成一次常规签收,但知情者明白,签字背后是岁月的折痕与坚守。 之后几年,他主导完成《人民防空作战史料选编》《城市防空技术演变概论》,把战火年代积累的经验翻成文字,厚厚两卷,部队防空部上线课桌。有人评价:“老王把一生摔打出的火花,都砸进了这套书。”他听完,摆摆手:“是给后来人打底。” 不得不说,王智涛那次“撬门事件”在军科院内部流传许久。有人钦佩他的胆气,有人感叹时代的荒诞。但从结果看,他用最直接的方式提醒组织:历史欠了一个简单的交代。若无那一声叩门,平反或许还要拖延。事实证明,合情、合理、合法之间,并非永远完全重叠;在非常时期,勇气有时就是最好的催化剂。 结局算不上圆满,却颇有意味:当政策归位、制度修复,个体命运才能回到原点。从空军训练部参谋长到军科院顾问,王智涛走了一个大圈,最终还是回到书桌前。纸页翻动间,他的故事也成了后辈研究那段岁月的生动注脚。