明朝皇帝都姓朱,老百姓要杀猪正好犯了“杀朱”的名讳,后来机灵的朱元璋改了一字,巧妙解决了这一难题。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 明朝建立后,朱元璋成为天子,皇室姓氏“朱”迅速成为全国百姓仰望的象征,偏偏这“朱”字与寻常百姓日常生活最离不开的“猪”字同音,农耕社会,家家户户养猪、杀猪,腌腊肉、祭祖、买卖生计,都离不开这个动物,可是在避讳文化根深蒂固的古代,这一对谐音让无数普通人陷入了微妙的尴尬和隐忧,平日里一句“杀猪”“吃猪肉”,搁在明初,忽然变成了可能冒犯至尊的敏感词。 中国古代避讳制度的历史极为悠久,远非明初才有,最早的避讳,起于对君王的名字的敬畏,夏朝君主名启,文人笔下便改“启”为“开”;西周以后,避讳范围渐广,神明名号、官职、圣贤、长辈乃至亲属的名字都在范围之内,避讳并非简单的语言游戏,而是权力、社会等级与家族伦理的深度交织,晋国国君名字中带“司徒”,结果“司徒”官名被废换;到了汉代,为避光武帝刘秀,“秀才”改称“茂才”,避讳的影响深刻到社会运行的方方面面,甚至历史文献的内容都因避讳而发生更替,唐太宗李世民即位后,“民部”成为“户部”;秦始皇名“政”,正月便改称“端月”,长辈、圣贤、皇帝,名字都成了不可轻易提及的禁区。 明朝初年,避讳之风更盛,皇权威望亟需巩固,南京城内外,关于“朱”与“猪”的谐音忌讳浮上水面,明太祖朱元璋虽出身贫寒,深知百姓所需,但面对“杀猪”等语汇与皇室同音之窘境,也不得不斟酌对策,杀猪是民生大事,禁了猪肉,百姓年节祭祀、日常饮食都将受损,养猪生计也难以为继,可若放任不管,皇室威严又无从保障,朱元璋选择了一条极为巧妙的路径,他没有下令禁止养猪,也没有一味压制百姓言语,经过典籍考证,朱元璋采纳了以古字“豕”代替“猪”的方法,这个字自甲骨文时代便有,本就指代猪,与“朱”字读音、字形均有明显区分,自此,文件、记录、官方文书中,“猪”字逐步被“豕”“彘”“豚”替代,民间虽然觉得生疏拗口,但总算有了权宜之计,养猪、杀猪、腌肉、祭祀,皆可延续,皇室体面也得以维护。 明武宗朱厚照南巡扬州时,因为属相为猪,对“杀猪”“杀朱”谐音极为敏感,朱厚照下令,禁养、禁杀、禁食猪肉,执行之严,令人咋舌,地方官府闻令而动,农户不得不处置自家猪只,肉铺无肉可售,羊肉价格飞涨,年节供品、田间肥料、市场经济,一时间都被搅得天翻地覆,百姓怨声载道,礼部尚书杨廷和上奏劝谏,禁令三月后方才撤销,市场秩序才恢复如旧,对比朱元璋与朱厚照的处理方式,前者以权变化解危机,后者则因一时好恶酿成民生浩劫,历史经验昭示,权力一旦与民生对立,社会难以安稳,而理性灵活的治理方能维系长治久安。 朱元璋的做法不仅局限于避讳“猪”与“朱”的巧妙调和,他对家族命名同样极为重视,明朝皇室的命名规则采取五行相生顺序,要求后代子孙的名字按照金、木、水、火、土依次排列,这一原则不仅用于区分世代,还寄托了皇室对家族昌盛的期许,更有趣的是,这样的命名传统影响深远,清末化学家徐寿在翻译元素周期表时,也模仿了朱家命名法则,选择带五行偏旁的汉字为新元素命名,于是,“铝”“钛”“钨”等新词应运而生,朱元璋对命名的严谨与巧思,从宫廷延展到科学领域,成为中国文化独特的历史遗产,避讳之风,也渗入到民间的家族命名与辈分排列,长幼有序、尊卑分明,家族中名字的避讳,成为维系宗族和谐的纽带。 回望避讳制度的流变,表面上是一套繁琐的礼法,实则蕴含着尊重、体谅和社会秩序,避君讳、避亲讳、避贤讳,三者既维护了权威,也保护了家族伦理,汉字的丰富表达能力,使得同一事物可以有多种称呼,正因为有“豕”“彘”“豚”等雅称,既能满足避讳需求,又为后世留下了珍贵的文化记忆,语言的灵活性,让历史难题得以化解,也让文化的表达更为多元,即便到了明朝中后期,“猪”字逐渐回归民间口语,官府文书在祭祀、册封等场合依然沿用“豕”“彘”等称呼,雅俗共处。 朱元璋的避讳处置并未止步于处理一桩谐音难题,而是体现出高度的社会关怀和政治智慧,他来自底层,深知百姓生计艰难,权力的本质,既不是让百姓受苦,也不是一味满足皇室尊严,而是以合理方式平衡两者的需求,这种理解,决定了治理风格的温度和广阔,对比朱厚照的禁令,短短三月,民生困顿、市场瘫痪,皇帝被迫收回成命,历史的选择,不仅在于权力的工具,更在于体恤民心的能力,朱元璋的“豕”字方案,既保全了皇室体面,又不伤及百姓根本,避讳制度的存在,最终要服务于社会的和谐与文明。 信息来源:昌邑市广播电视台--明朝皇帝都姓朱,老百姓要杀猪咋办?朱元璋只改一个字,完美解决

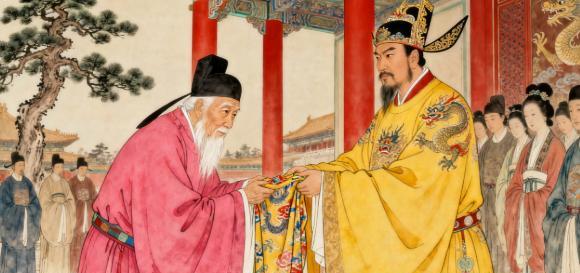

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)