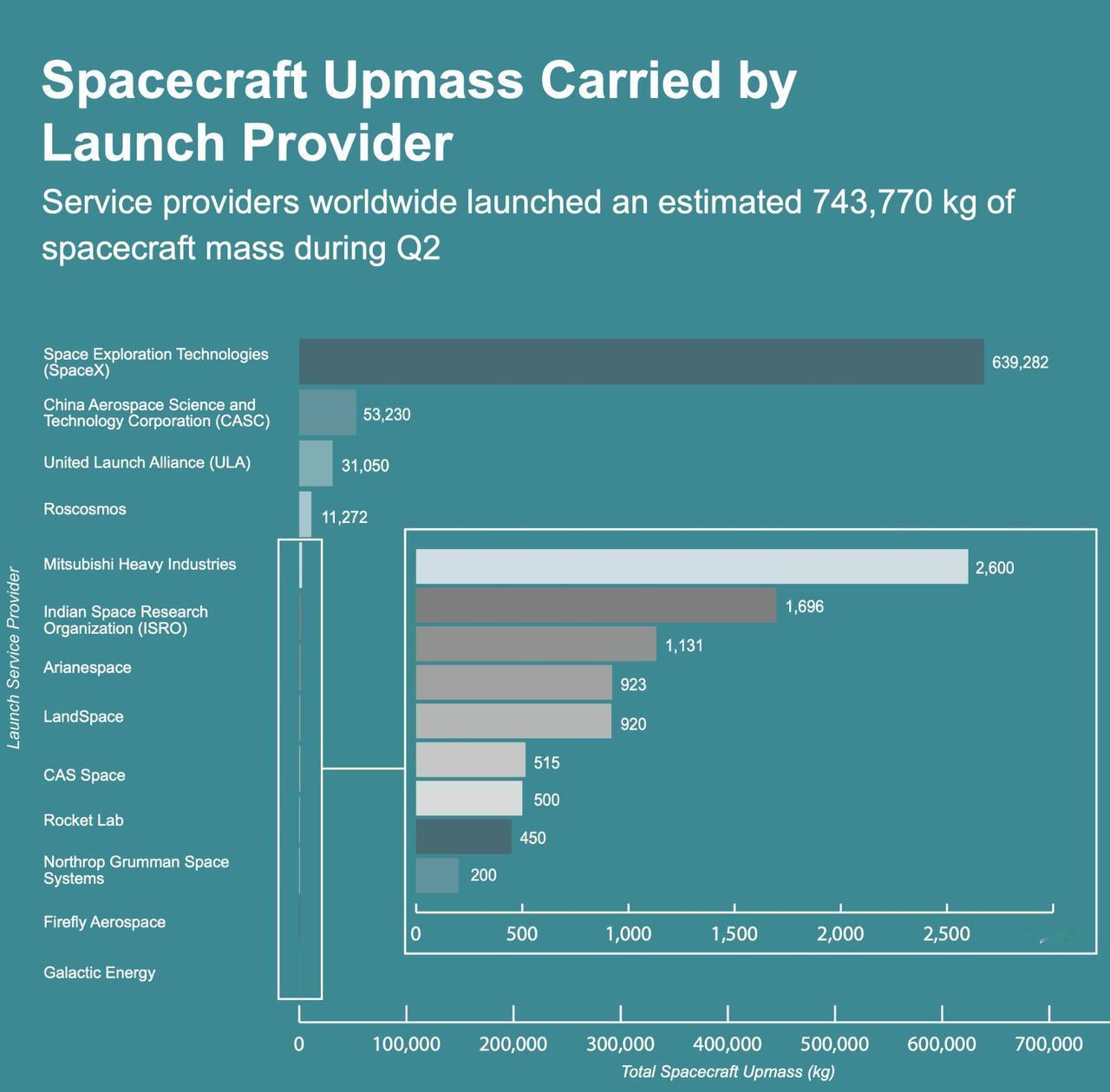

新消息! 厉害了,我的国! 9月27日晚上8点40分,太原卫星发射中心,咱们中国又干成了一件大事! 用长征六号改运载火箭,一口气把卫星互联网低轨11组卫星全都送上天了!这次发射特别顺利,卫星已经乖乖进入预定轨道,任务圆满成功。 这枚火箭的本事可不止“带货多”这么简单。长征六号改是我国首款固液捆绑中型运载火箭,助推器用固体发动机,芯级用液氧煤油发动机,这种“跨界合作”让它既拿得出固体发动机的强劲推力,又保得住液体发动机的高性价比。 发射前4小时,所有操作就都转移到测控大厅远程控制,发射前端彻底变成无人值守的“安全区”,这种智能化操作在它的任务里早已成常态。 这背后藏着赵阳团队的心血。作为长六改火箭测发控系统主任设计师,他和团队量身打造的电气动力一体化系统,就像给火箭配了位全能医生,脑科、消化科、呼吸科的指标全能监控。 赵阳和团队用三年时间打磨出这套系统,光故障模拟测试就做了上千次,就是为了让发射前端能彻底变成安全的“无人区”。现在火箭测发周期从首飞时的35天压减到17天,后续还要往14天冲刺,效率提升的背后全是这样的技术突破。 送上天的11组卫星,是我国“千帆星座”组网的关键一环。 这个计划要在2030年底前部署超1.5万颗卫星,把“基站”建到太空里,解决地面通信覆盖不到的盲区。传统地面网络只覆盖了不到6%的地表,沙漠、海洋这些地方,未来都能靠这些卫星实现宽带接入。 更关键的是应急场景,一旦地面基站因灾害被毁,这些卫星能立刻补位,保障救援指令畅通。这次发射让“千帆星座”在轨数量再添新丁,距离2025年底完成648颗区域组网的目标又近了一步。 能实现这样的密集发射,批产能力是硬底气。航天科技集团149厂长六改火箭分队负责人李颖透露,现在厂房里常年保持4枚火箭滚动生产,动力总装、设备总装、测试、出厂准备各占一枚,形成了完整的流水线。 李颖带领团队优化岗位配置,把总装总测的每一个环节拆解开,再重新串联成流水线,硬生生把进场人员从150余人压减到90余人。这种高效模式,正是应对低轨卫星组网高强度需求的关键。 国际上的竞争早就白热化了。SpaceX的“星链”已经有数千颗卫星在轨,而低轨空间的轨位和频谱资源都是先到先得,国际电信联盟规定必须在期限内完成部署,超时就可能失去资格。 我国同步推进多个万星级星座计划,总数量超过4万颗,就是要在这场太空卡位战里站稳脚跟。 长征六号改的530吨起飞重量、4.5吨以上的太阳同步轨道运力,刚好能满足批量送星的需求,成了组网的主力选手。 有人觉得发射成功是理所当然,可航天从来没有“轻松”二字。9月7日刚完成遥感卫星发射,20天后就迎来这次任务,试验队员在发射场连轴转,每个参数都要反复核对三四遍。 火箭燃料加注时,哪怕是0.1度的温度波动都要警惕;卫星堆叠安装,误差不能超过毫米级。这些看不见的细节,才是“圆满成功”的真正保障。 这次发射不是孤立的节点,是中国商业航天从技术验证迈向规模运营的缩影。从火箭技术迭代到卫星批量化生产,从政策支持到产业链成熟,每一步都踩得很实。太空里的每一颗卫星,都是国家科技实力的坐标,也是未来万物互联的基石。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表