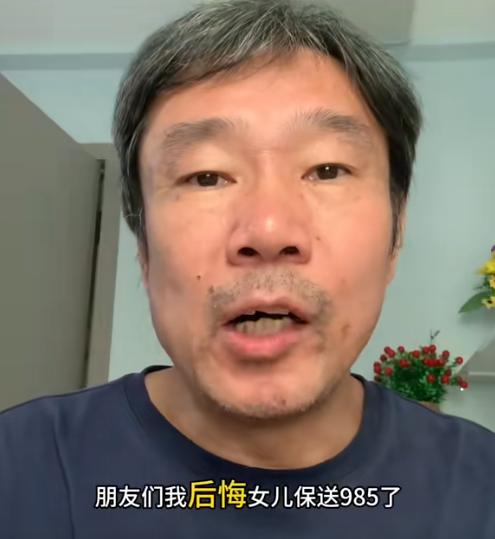

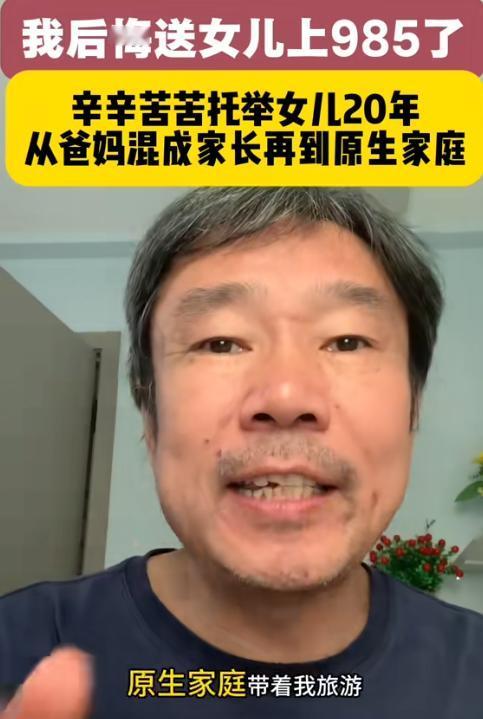

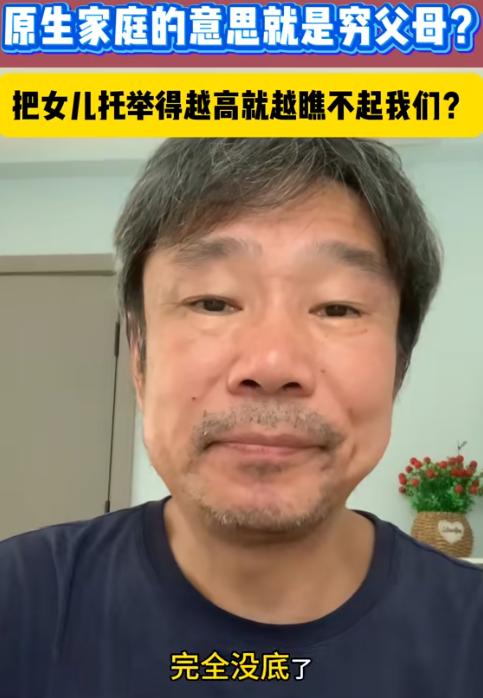

“曾经多骄傲,现在就有多失望”,一位父亲吐槽,后悔送女儿上985了,自己辛辛苦苦托举她20年,到头来反被嫌“原生家庭” 在不少普通家庭里,父母把“托举孩子”当成半生目标,尤其是看着孩子考上好大学,总觉得之前的辛苦都有了落点。 有位父亲就是这样,整整20年心思都在女儿身上,从小学到高中,省吃俭用供她读书,直到女儿保送进985高校,他和妻子原本以为熬出了头,可一场庆祝旅行,却让他心里凉了半截。 为了庆祝女儿考上985,这位父亲和妻子没少琢磨。 这位父亲攒了一整年的钱,计划带一家三口自驾游。 他们满心期待着这场旅行能让一家人更亲近,也让女儿感受到这份不容易。 可谁都没料到,旅行途中,女儿发在朋友圈里的话却是“原生家庭带着我旅游”,就这一句话,把父亲心里的热乎劲全浇没了。 这样的情况并非个例。 有位99年出生的女孩,也是985毕业,后来在外地当了公务员,工作四年多,除了五一、国庆和过年能回家见一面,平时几乎不怎么和父母联系。 要是没什么要紧事,一年下来,父女母子间的聊天记录用手指头都能数过来。 偶尔父母想跟她视频,要么没人接,就算接了,脸上也满是不耐烦。 这些孩子都有着相似的标签:高学历、从小被父母精心培养,可长大后,却和父母渐渐成了“最熟悉的陌生人”。 不管是朋友圈里的“原生家庭”,还是电话里的不耐烦,都藏着同一种疏离——父母拼尽全力想靠近,孩子却在一步步往后退。 这种疏离不是突然出现的,而是藏在一次次称呼和反应的变化里。 还记得女儿上小学的时候,父亲带她去动物园,她回来写作文,字里行间都是欢喜,开头就写“爸妈带我去动物园,真开心”; 到了中学,父母又带她去北京看故宫,她却在QQ说说里写“家长带我来看故宫,无聊死了”,称呼从“爸妈”变成了“家长”,语气里也多了几分敷衍; 直到考上985,一场精心准备的庆祝旅行,又让“家长”变成了更冰冷的“原生家庭”。 更让父母寒心的是,他们发现自己的期待和孩子的想法,早就不在一条线上了。 父亲原本以为,送女儿进了985,自己和妻子后半辈子就能安享晚年,可女儿的态度让他彻底没了底。 他隐约能感觉到,女儿或许觉得原生家庭给不了她最好的,想靠这张985文凭改变命运,离这个家远一点。 其实,父母从来没少过付出,他们总想着“给孩子最好的”,却忘了问孩子“想要的是什么”。 他们以为带孩子见世面、陪孩子旅行是爱,可在孩子眼里,这些“安排好的爱”反而成了束缚; 他们觉得自己牺牲了这么多,是在为孩子好,可孩子感受到的却是压力。 这种错位,就像隔着一层看不见的墙,父母在墙的这边说“我都是为你好”,孩子在墙的那边沉默,时间久了,连话都不愿意多说一句。 网上有网友说:“二十年托举托不起一句体谅,万里路自驾赶不上一次真心倾听。” 确实,亲子间的问题从来不是“谁对谁错”,而是双方都没跟上彼此的脚步。 父母总盯着“给孩子物质”,却没留意孩子的喜好早就变了; 孩子忙着长大,却没经历过社会的难,不知道父母才是世上唯一会无条件对自己好的人。 不过,也不是没有办法拉近这份距离。 孩子要明白,普通家庭的父母已经拼尽了全力,谁都想给孩子最好的,可现实里大多数都是普通人,别把父母的付出当成理所当然,最基本的感恩总得有。 父母也要记得,别把孩子当成自己生活的全部,给孩子一点尊重,多听听她的想法,别等孩子什么都不愿意跟你说了,才后悔当初没好好沟通。 毕竟,心与心的距离,从来不是靠一场旅行或者多少钱能拉近的,得靠一次又一次的认真倾听,靠一句又一句的耐心对话,才能慢慢捂热。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。

评论列表