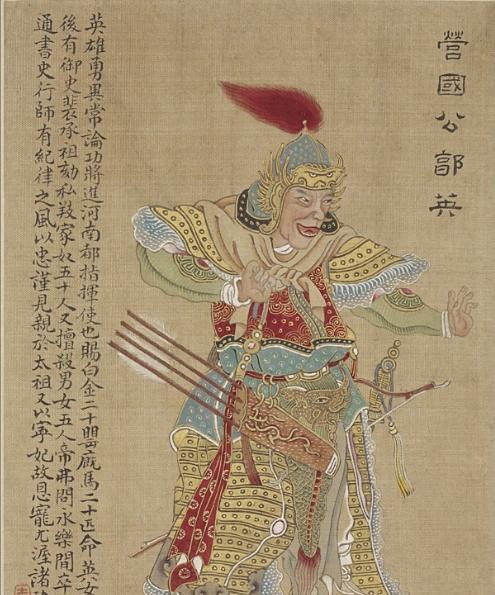

朱元璋随便杀功臣,为何不怕那些功臣联手造反? 经常有人把朱元璋的与刘邦相提并论,其实二者有本质的不同。刘邦诛杀的功臣,主要是异姓王。朱元璋的深层逻辑,藏在明朝的军制设计中。 朱元璋杀功臣这件事,看起来确实让人纳闷。他几乎把功臣杀了个干净,为什么就不怕这些人联合起来造反呢? 这事得从明朝的军制说起。别看朱元璋是放牛娃出身,其实他是个极其精明的人,他设计了一套系统,让功臣们根本没法联合,甚至想造反都没条件。 我们先看看刘邦。刘邦杀的主要是异姓王,这些人本来就有自己的地盘和军队,确实有造反的本钱。朱元璋的情况完全不同。 明朝建立后,朱元璋对明军进行了彻底变动。他创立了卫所制度。简单说,就是把明军分成很多个小单位,分散在大明各地。每个卫所的将领只管训练和打仗,没有调兵权。调兵需要皇帝批准。 这就好比把一把筷子拆散,一根一根分开,你想一把抓起来就很难了。 那些功臣大将,比如蓝玉、冯胜,虽然名气很大,但实际能直接指挥的明军很少。明军的调动权牢牢掌握在朱元璋手里。 各地的卫所最高长官叫指挥使,但他们只负责日常管理,最终要向兵部汇报。而那些开国功臣们,虽然挂着“都督”这样威风凛凛的头衔,听起来像三国时周瑜、司马懿一样手握重兵,但实际上只管训练,没有调动军队的权力。 真正要打仗的时候,皇帝会临时任命一位总兵官统领部队。仗一打完,这位总兵就得立刻交回兵权。比如蓝玉在捕鱼儿海取得大捷后,他带领的十万大军还没回到长城,就被拆分成几十个小部队,各自返回原来的驻地。 即便设计得如此周密,朱元璋还是觉得不够保险。他又增加了一道“铁规”:所有重要武将的子弟,都必须留在京城当人质。 像徐达的长子徐辉祖、常遇春的儿子常茂,这些将门之后全都在南京担任侍卫。表面上的理由是培养年轻人才,实际上就是扣在皇帝手里的筹码。 洪武二十三年,有人告发吉安侯陆仲亨的儿子在老家强占土地,朱元璋一道圣旨就将陆家满门抄斩。其他功臣看到这个下场,谁都不敢出声。 再说军饷和粮食供应。明朝军队的粮饷由户部直接负责,不经过带兵的将领。当兵的吃的是皇粮,不是将军的私粮。将军们没法用克扣军饷或者发放粮饷的方式来收买人心。 朱元璋还经常调动将领。今天让你去北方守边,明天可能调你去南方练兵。将领和士兵之间难以形成长期的主从关系。当兵的认识的是皇帝发的军饷,不是某个将军的个人魅力。 还有一个关键点:朱元璋是逐步动手的。他不是一下子把所有人都杀掉,而是一个一个来。先削掉你的实权,让你回家养老,然后再找罪名处置。等你没有兵权了,杀你就容易多了。 比如蓝玉,当时是很有威望的大将。但朱元璋先升他的官,给他很高的荣誉,实际上却慢慢收回他的兵权。等蓝玉变成没有牙的老虎,再以谋反的罪名处死他。 其他功臣看到这情况,也不敢联合。谁知道身边有没有朱元璋的眼线?明朝的锦衣卫可不是吃干饭的。大臣今天和谁吃饭,明天和谁聊天,甚至是说了什么话,吃了什么菜,朱元璋可能都知道。 更重要的是,朱元璋给儿子们兵权。他把儿子们分封到各地做藩王,每个王爷都有一定的护卫军队。这些王爷都是自家人,比外姓大将可靠得多。如果真有大臣造反,各地的藩王就会带兵平乱。 我们还得明白这些功臣的心理。他们跟着朱元璋打天下,为的是荣华富贵。现在已经天下太平,大多数人都想过安稳日子,不想再冒险。朱元璋每次杀人,都有罪名,表面上是依法办事。没被牵连的人往往心存侥幸,觉得只要自己老实就没事。 朱元璋也很注意舆论控制。每次杀大臣,都会公布罪状,让人看起来是这些大臣罪有应得。普通百姓和下级军官并不清楚朝廷内部的斗争,还真以为是这些大臣自己找死。 从底层士兵的角度看,他们当兵是为了吃粮饷,给谁卖命不是卖。上面的将军换人了,对他们影响不大。只要按时发饷,听谁的命令都一样。 所以不是功臣们不想反抗,而是根本没有反抗的条件。你没有士卒,没有粮饷,没有根据地,怎么造反?再加上朱元璋动手又快又狠,根本不给你准备的时间。 朱元璋自己是从底层爬起来的,他太了解运作方式了。他设计的这套制度,让任何将领都无法拥兵自重。后来的明朝皇帝虽然能力远不如朱元璋,但靠这套系统依然维持了二百多年。 所以说,朱元璋敢大肆诛杀功臣,不是因为他嗜杀成性,而是因为他已经设计好了一套系统,让这些功臣失去了一切反抗的能力。他不是不怕造反,而是让造反变成了不可能的任务。 这告诉我们一个道理:真正的帝王心术,不是靠个人魅力,而是靠设计。朱元璋也许残忍,但他的军制设计确实高明。他杀功臣而不引起动乱,背后是一整套精心设计的制衡系统。

![司马懿要这样做了,就不会有后面的晋了[6]](http://image.uczzd.cn/11963613302330475141.jpg?id=0)