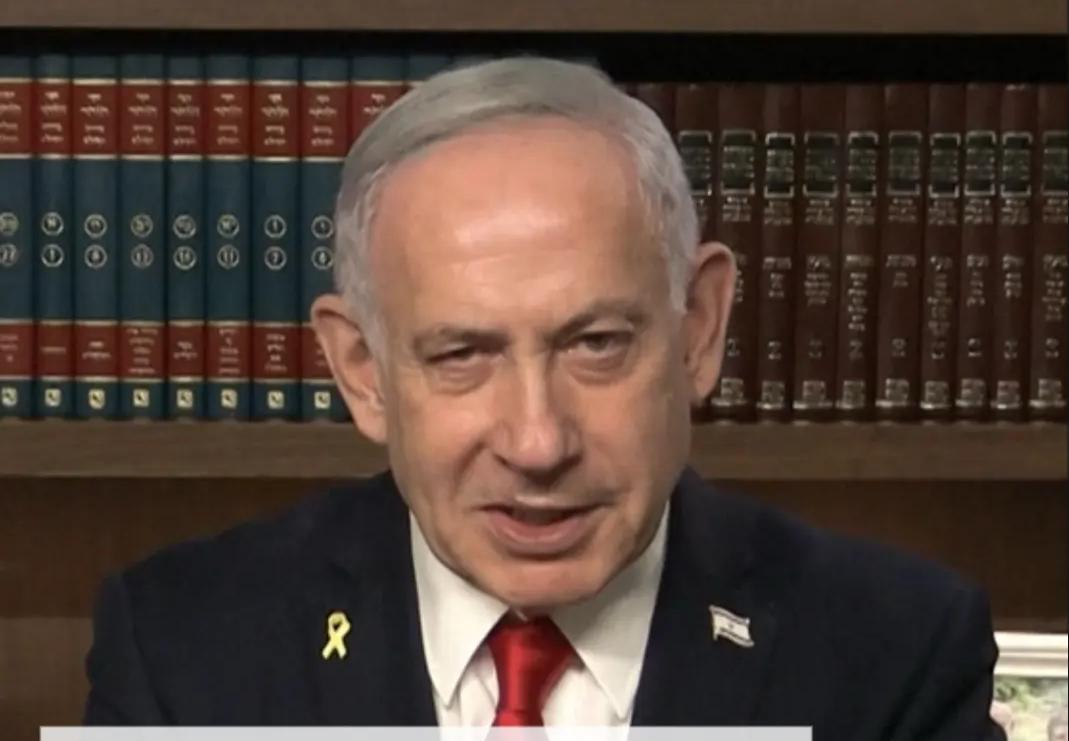

以色列被全球孤立,超100国承认巴勒斯坦,内塔尼亚胡要秋后算账 2025年9月,国际舞台上的风向彻底变了。 一场被称为“承认潮”的大浪,正席卷联合国。英国、加拿大、澳大利亚、葡萄牙等美国的老铁纷纷表态承认巴勒斯坦国,法国、比利时等国也即将在联合国会议上跟进。 以色列总理内塔尼亚胡面对这突如其来的变局,气得直接放话:绝不允许巴勒斯坦国存在,并且扬言要“秋后算账”。 眼下,以色列和美国成了会议厅里最孤独的身影。到底是什么让世界突然站队巴勒斯坦?内塔尼亚胡又凭什么敢放狠话?这一幕背后的逻辑,远比表面看的要复杂得多。 在联合国193个会员国里,超过140个国家已经承认巴勒斯坦国,这个数字不光是一个统计,更像是在给以色列和美国上了一堂“现实课”。 曾经紧紧和以色列站在一起的西方国家,如今也开始集体转向。 9月21日,英国、加拿大、澳大利亚、葡萄牙四国同时宣布承认巴勒斯坦国,并用“良知”和“原则”这样的词汇解释自己的选择。 法国、比利时等欧洲国家也准备在联合国大会期间官宣立场。这样的表态,放在几年前根本无法想象。原本的“铁杆盟友”纷纷倒戈,直接把以色列推向了国际舞台的边缘。 更引人注意的是,这场“承认潮”不仅仅是表态,更带来了实际的压力。以色列货币谢克尔出现二十年来最大跌幅,外资撤离、旅游业几乎停摆,经济上遭遇重创。 外交上,以色列变得四处碰壁,想找个“说得上话”的朋友都不容易。美国虽然继续力挺以色列,但在联合国大会上,只有10个国家投票反对“两国方案”,而有142个国家投了支持票。 美国自己也有点尴尬,国会里甚至有议员首次提案要求总统承认“非军事化”的巴勒斯坦国。阿拉伯世界的团结更是让压力倍增,阿盟在巴林峰会上的宣言把巴勒斯坦建国提上了全球议程。 面对压力,内塔尼亚胡一如既往地选择强硬。9月21日,他在视频声明里再次强调,约旦河西岸不会有巴勒斯坦国,并把国际社会的呼吁批成“对恐怖主义的奖励”。 甚至威胁说,如果西方在联合国大会上推进承认巴勒斯坦国,以色列就要直接吞并约旦河西岸。 内塔尼亚胡还把火力对准中国和卡塔尔,指责这两个国家合伙“围困以色列”,并声称会对中国进行“反击”。 不少分析人士认为,这其实是内塔尼亚胡在国内外双重压力下寻找“替罪羊”,试图把焦点从加沙的人道危机和以色列国内经济问题上移开。 巴以冲突并不是一出新戏,但这次国际社会的集体表态,背后有更深的根源。加沙地带已经经历了超过700天的连绵冲突,死亡人数超过6.5万,饥荒和医疗崩溃让人道主义危机变得愈发严重。 联合国秘书长古特雷斯公开呼吁,巴勒斯坦人民的苦难已经到了无法形容的地步,“两国方案”成了国际社会公认的唯一出路。 实际上,1947年联合国第181号决议就已经提出了“两国并存”的原则,1967年的第242号决议要求以色列撤出占领区。这些历史文件摆在那儿,国际社会的期待也从未改变,只是现实一直在拉扯。 如今,承认巴勒斯坦国的浪潮其实反映出各国对中东和平的渴望。西方国家的转向,一方面是出于人道主义压力,另一方面也有国内舆论和国际声誉的考量。 美国的孤立让它不得不重新权衡在中东的战略利益。阿拉伯国家则看到了团结的力量,纷纷把巴勒斯坦建国当成自身利益和民族情感的体现。 而以色列的强硬和威胁,更多是出于对局势失控的担忧。经济下滑、国际形象受损、盟友疏远,这一连串打击让以色列不得不选择“硬碰硬”的路线,试图用强硬来换取内部团结。 从中国的视角看,中国始终主张和平解决争端,支持“两国方案”,反对动用武力。中国坚持认为,只有通过对话和谈判,巴以双方才能找到持久和平的钥匙。 内塔尼亚胡把中国拉进舆论漩涡,更多是政治操作。 事实上,中国在联合国推动巴勒斯坦建国问题上,一直秉持公正立场,努力为中东和平搭建桥梁。面对全球“承认潮”,中国的态度清晰明了:支持公正、维护和平、拒绝极端。 回头再看这场“承认潮”,它不仅仅是一次外交风暴,更像是一场全球正义观的集体觉醒。以色列的困境,恰好反映出时代变迁下国际社会的共识。 内塔尼亚胡的“秋后算账”,能不能真的奏效,还得看世界愿不愿意买账。眼下,巴以冲突处于关键节点,全球目光都聚焦在这片土地。如果说历史是一面镜子,这次风向的彻底转变,或许正是新格局到来的信号。 参考资料:英加葡澳同一天承认巴勒斯坦国 以总理喊话“等着瞧” 2025-09-22 07:32·央视新闻