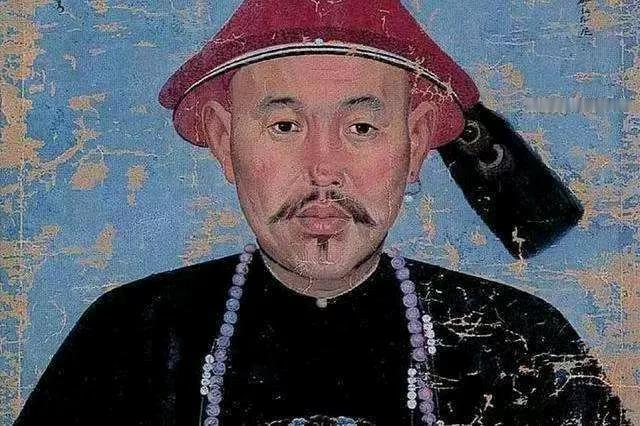

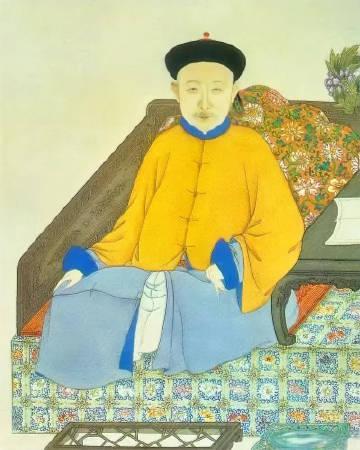

康熙若没杀此人,清朝有可能就独霸世界,八国联军也许就不敢来了 一提清朝的皇子,大家脑子里立马蹦出“九子夺嫡”那场大戏,老四雍正的冷静、老八的贤名、老十四的威风,个个都是主角。胤祥在这出戏里,好像连个男三号都算不上,前期基本就是个背景板。但恰恰是这个不起眼的背景板,可能是决定大清朝后来二百年国运走向的关键先生。 咱们先给这位十三爷画个像。他不是那种成天抱着四书五经啃的书呆子,也不是只知道骑马射箭的肌肉男。史书上说他“诗文翰墨,皆工敏清新”,说明他有文化;康熙出门打猎、巡视,总爱把他带在身边,说明他骑射功夫也绝对拿得出手。但这都不是重点。 重点是,胤祥是对新事物、尤其是对西方玩意儿最感兴趣的皇子。那时候,西洋传教士已经进了紫禁城,带来了天文、数学、火器这些“奇技淫巧”。别的皇子王公要么看不上,要么敬而远之,怕跟“蛮夷”沾上边儿丢了身份。胤祥不一样,他不但不排斥,还特别爱跟这些传-教士聊天,问东问西。什么几何学、怎么造更厉害的炮,他都愿意听,愿意学。 在那个所有人都觉得“天朝上国”最牛的时代,有这么一个皇子,眼光已经越过了长城,看到了一个完全不同的世界。这种眼界,在当时的皇室里,简直就是稀有动物。 康熙心里能不清楚自己这个儿子的斤两吗?他太清楚了。所以早年间,康熙对胤祥那是相当的宠爱。巡幸塞外带着他,去盛京祭祖也带着他,几乎成了御驾亲征的“标配”。这在其他皇子眼里,就是一种无声的信号。 可惜,命运的剧本,编剧是康熙。康熙四十七年,“一废太子”事件爆发,整个朝堂和后宫都经历了一场大地震。康熙的疑心病在这件事后达到了顶峰,他看哪个儿子都觉得对方在惦记自己的龙椅。胤祥因为跟太子胤礽关系好,也受到了牵连,从此就从康熙的视野里“消失”了。 从康熙四十七年到康熙六十一年他去世,整整十几年,史书上关于胤祥的记载几乎一片空白。一个备受宠爱的皇子,突然就成了“隐形人”,没有封爵,没有差事,就像被关进了小黑屋。 康熙用一种政治手段,“杀死”了胤祥的未来。他没有要胤祥的命,但他剥夺了胤祥的一切政治可能,把这个原本最有可能给大清带来新风气的儿子,彻底按在了冷板凳上。为什么?因为在经历了夺嫡的混乱后,康熙最需要的是“稳”,而不是“新”。一个思想太活络、跟西洋人走得太近的儿子,在他眼里,成了不确定因素。 那么,如果历史开了个玩笑,康熙没有“杀”掉胤祥的政治生命,反而选择了他,大清会怎么样? 雍正一上台,立刻就把自己这位被雪藏了十几年的好弟弟解放了出来,封为和硕怡亲王,而且是“铁帽子王”,世袭罔替。之后,雍正几乎把半个国家都交给了他。总理户部,管钱袋子;整治水利,管老百姓的命脉;还参与军机处的决策。 胤祥是怎么干的?就一个字:拼。管理户部,他清查亏空,制定新的会计制度,硬是把康熙晚年留下的烂摊子给理顺了。他甚至还主持成立了会考府,专门负责八旗子弟的数学教育,这在当时绝对是破天荒的举动。 可惜,他被雪藏的那十几年,身体早就垮了。给雍正当了八年的“拼命十三郎”,就一病不起,才四十四岁就走了。 现在,咱们把这个拼命、务实、懂经济、还对西方科技有浓厚兴趣的胤祥,放到皇帝的位置上。 时间点拉到十八世纪中叶,欧洲那边,工业革命的蒸汽机已经开始喘着粗气了。如果当时在位的不是闭关锁国、以天朝上国自居的乾隆,而是思想开明的“胤祥皇帝”,他会怎么做? 他很可能不会把英国马戛尔尼使团带来的蒸汽机、织布机当成“贡品”和“玩具”,而是会立刻组织人研究这玩意儿到底是怎么回事。他主持的“会考府”,教的可能就不只是基础数学,而是几何、物理和工程学。他可能会成为中国的彼得大帝,派大量的年轻人去西方学习技术,同时在国内鼓励发展工商业,而不是死死抱着“重农抑商”的老黄历。 当清朝的港口停满了我们自己的蒸汽船,当我们的军队装备上了自己制造的后膛枪和新式火炮,当国内的铁路网已经开始铺设……到了1840年,英国人还敢开着几艘军舰就来叫板吗?到了1900年,所谓的“八国联军”,面对一个已经初步工业化的东方巨人,他们还敢进北京城吗? 别说打进来,他们可能连山海关都进不了。 胤祥的可贵之处,在于他身上有一种超越时代的“开放性”和“务实精神”。他不是一个守成之君,他有打破常规的潜力。而康熙,出于一个帝王晚年的多疑和对政权平稳过渡的极度渴求,亲手掐灭了这颗最有活力的火种。他选择了稳重内敛、能够“守”住家业的雍正,这在当时看也许没错,但从长远来看,却让整个国家错过了一个拥抱世界的机会。 当然,历史没有如果。我们今天在这儿聊这些,也不是要怪罪康熙或者雍正。他们都是站在自己的立场上,做出了他们认为最正确的选择。