转自:中国改革报

近年来,贵州“村超”以“一场球赛”为支点,巧妙融合体育竞技、民族文化与文旅消费,撬动乡村流量与经济增量,打造“体育+”模式,赋能乡村振兴。图为人们在贵州“村超”球场跳苗族芦笙舞。新华社记者杨文斌摄

□本报记者荆文娜

日前,多部门联合印发的《关于扩大服务消费的若干政策措施》(以下简称《政策举措》)提出,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,打造一批商旅文体健融合的消费新场景,培育一批新型消费龙头企业。

企业是市场的主体,促进服务消费提质扩容,首先要做大做强企业。作为服务消费中的“潜力股”,体育消费也迎来政策利好。近日发布的《国务院办公厅关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)中也提出,做大做强体育企业,搭建优质对接平台,深化体育产业交流合作。到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。

这一目标背后,是政策精准引导、市场深度变革与技术创新突破的协同发力,更是体育企业从“规模扩张”向“质量跃升”转型的关键跨越。

形势利好:各地企业百花齐放

近年来,我国体育产业正以前所未有的速度迈向高质量发展新阶段。一批批体育企业以技术创新为驱动、以市场需求为导向,推动产业链条不断完善,更成为激发体育消费潜力、服务构建新发展格局的重要引擎。

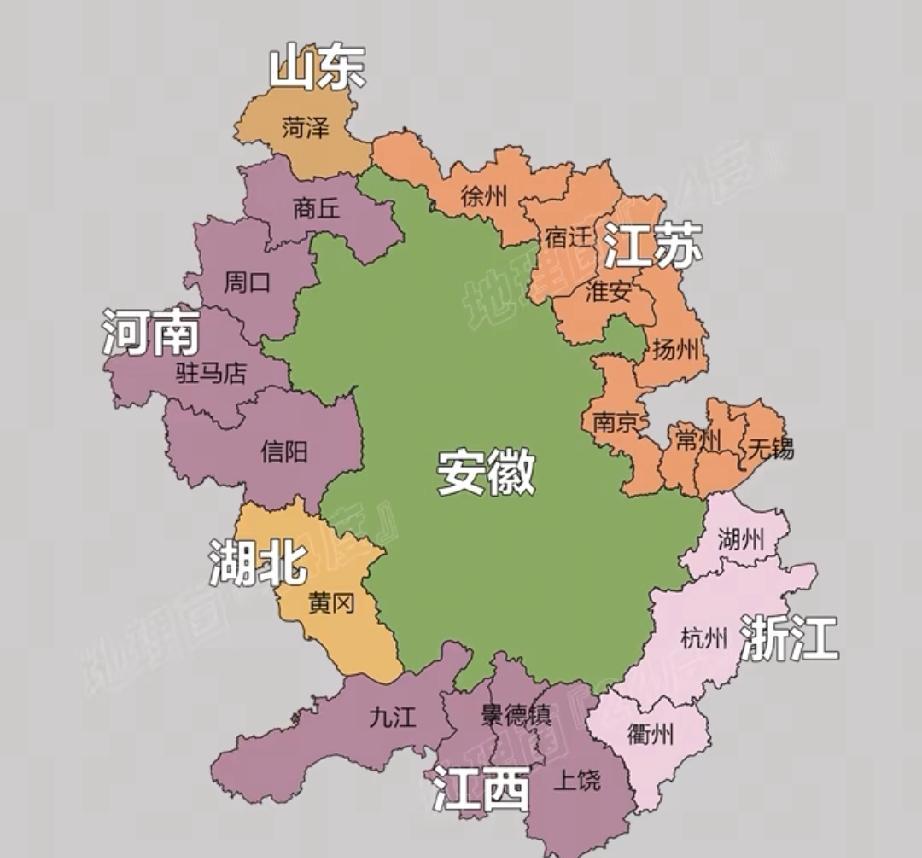

数据显示,目前全国体育器械生产企业已超过6.3万家,产业产值从2015年的1.12万亿元跃升至1.5万亿元以上。其中,8家年营收超百亿元的上市企业引领发展,146家国家级专精特新“小巨人”企业和15家制造业单项冠军企业深耕细分领域,形成龙头牵引、集群发展的良好格局。河北张家口的冰雪装备基地、泉州现代体育产品集群、环杭州湾纺织服装集群等国家级先进制造业集群相继崛起,推动“中国制造”向“中国智造”转型。

在江苏,绿城体育的发展轨迹正是行业升级的生动写照。这家企业率先实现免填充、可回收人造草坪的量产,产品不仅在国内“苏超”城市足球联赛中广泛应用,更远销欧美市场。其创新材料不仅环保耐用,还能通过智能传感器实时监测场地使用情况,为赛事运营和场地管理提供数据支持,带动了从“铺草坪”到“建智慧球场”的服务模式转型。

在山东青岛,英派斯健康科技打造了国内领先的数字化智能制造系统。通过柔性生产线,企业可实现健身器材的个性化定制,满足家庭、健身房、康复中心等不同场景需求。其推出的智能跑步机和力量训练设备,搭载AI教练系统,能根据用户体能数据自动调整训练计划,并与手机App同步,形成“硬件+软件+内容+服务”的闭环生态,极大提升了用户体验和复购率。

在浙江,安踏通过收购FILA、始祖鸟等国际品牌,构建多品牌矩阵,2024年营收突破600亿元,稳居行业前列。其自主研发的“氮科技”中底材料,凭借轻量化、高回弹特性,成为专业跑者和日常消费者的热门选择。李宁则深耕国潮设计,将传统文化元素融入运动服饰,成功吸引年轻消费群体,线上销量连年攀升。

在广东,舒华体育聚焦家庭健身场景,推出集力量训练、有氧运动、体测评估于一体的智能家庭健身中心。产品内置高清屏幕,提供专业教练直播课程和互动训练游戏,让居家锻炼不再枯燥。2025年上半年,舒华线上销售额同比增长超过40%,印证了“宅经济”下家庭健身的巨大潜力。

政策赋能:构建企业成长“生态雨林”

企业的成长,离不开政策环境的持续优化。《意见》明确未来五年重点任务,精准发力,打通产业堵点,为产业腾飞注入强劲动力。

在扩大消费供给方面,《意见》鼓励各地利用城市“金角银边”、废旧厂房、建筑屋顶等“边角料”空间,建设一批小型多样、灵活实用的健身设施。在优化赛事服务方面,明确大型体育赛事安保审批时限压缩30%以上,简化交通、消防等配套审批流程。在强化金融支持方面,中国证监会支持符合条件的体育企业发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs),盘活存量资产。在推动科技创新方面,科技部设立体育科技专项,支持智能穿戴设备、运动康复机器人、虚拟现实训练系统等关键技术攻关。

政策赋能,促使企业活力全面释放,同时也正在深刻重塑着体育企业的生存与发展逻辑。

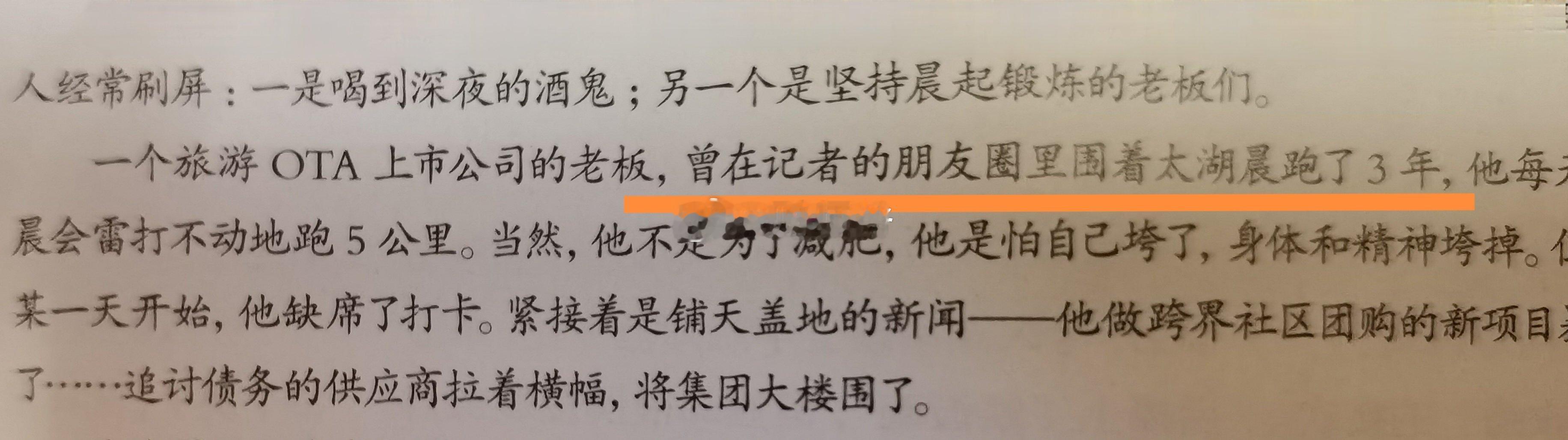

《意见》提出到2030年体育产业总规模突破7万亿元的目标,释放出强烈的政策信号。稳定的顶层设计和明确的发展路径,让企业敢于进行中长期战略布局,也增强了企业投资的信心。英派斯健康科技负责人表示:“政策对智能制造和数字化转型的支持,让我们更有底气加大研发投入,建设智能工厂。”

值得一提的是,针对“愿投”和“敢投”等企业关注的话题,《意见》中均有相应的解答让企业“卸下包袱”。

《意见》首次提出“体育产业市场准入负面清单”,明确取消体育场馆运营、体育赛事审批等12项前置许可,允许社会资本通过PPP模式参与公共体育设施建设与运营。市场准入的松绑,激活了社会资本活力。浙江杭州“橙狮运动”将闲置工业厂房改造为集攀岩、篮球、健身于一体的综合运动中心,通过“会员制+赛事承办”模式实现年营收8000万元,带动周边餐饮、零售消费增长35%,成为城市更新与体育消费融合的典范。

针对体育企业普遍面临的抵押物不足、风险评估难等问题,政策推出“体育贷”专项融资产品,允许企业以赛事IP、运动员经纪权、数据资产等作为质押物。金融创新的破局,破解了轻资产融资难题。数据显示,今年上半年,全国体育企业知识产权质押融资规模达120亿元,同比增长42%。江苏苏州“雪峰户外”通过专利质押获得3000万元贷款,成功研发出搭载AI传感器的智能滑雪板,产品溢价率提升60%,市占率跃居行业前三。

《意见》还提出,对符合条件的体育科技企业,实施“三免三减半”企业所得税优惠,并将研发费用加计扣除比例提高至120%。税收优惠的加码,精准滴灌了创新主体。深圳“动感科技”因投入AI运动监测系统研发,今年享受税收减免1500万元,其智能手环通过运动数据分析功能,用户续费率提升至65%,远超传统健身设备水平。

场景革命:打造消费“引力磁场”

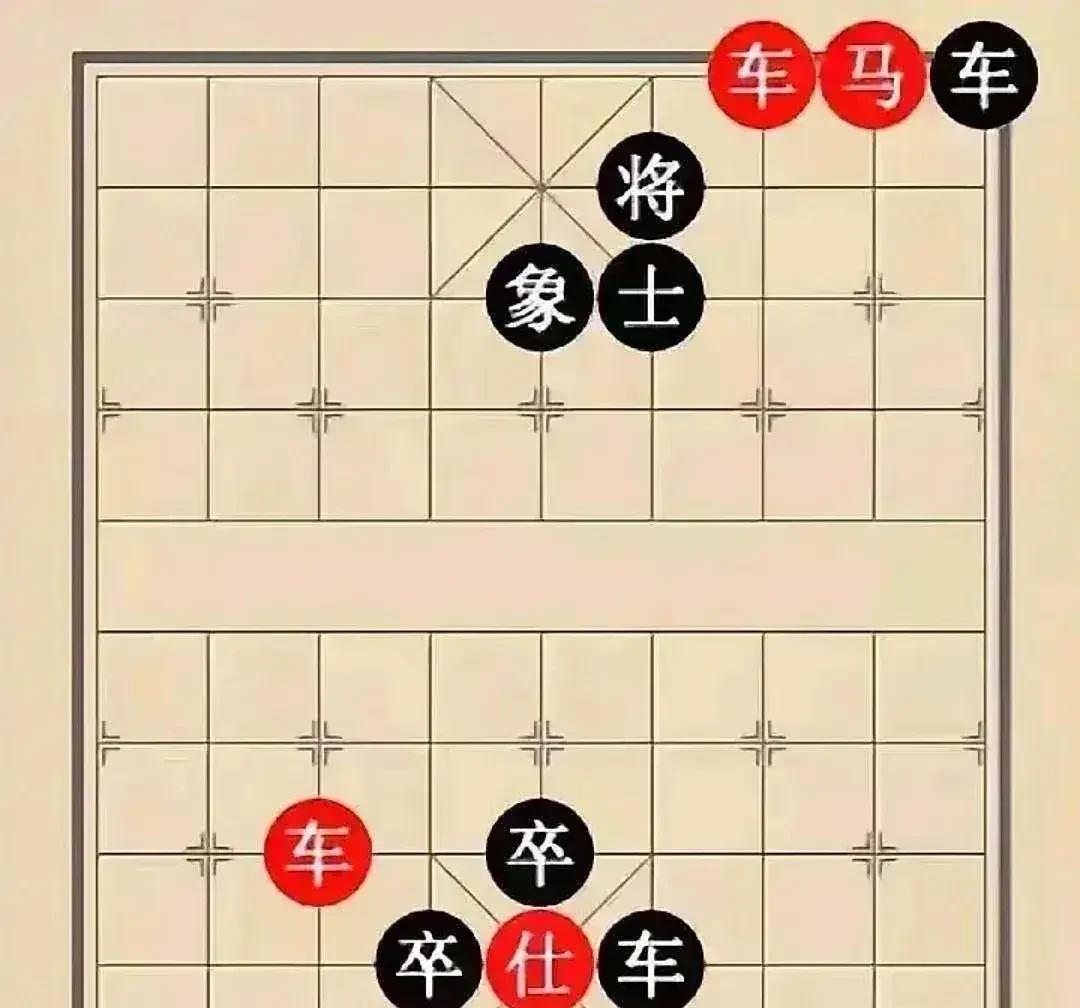

近来,“村超”“浙BA”等民间赛事火爆出圈,今年仅贵州榕江县通过足球赛事带动旅游收入超12亿元,衍生出餐饮、住宿、文创等12条产业链。

浙江省体育局政策法规处处长姜建成表示,民间赛事在拉动消费的同时,也推动了浙江体育制造业的发展。“浙江的冲浪板、桨板生产企业有20多家,每年的产值达到15亿元以上。今年底整体的赛事有一万场,希望能带动更多的体育消费,促进经济发展。”

今年,“苏超”足球赛事的兴起,激励人造草坪行业持续深耕。例如,绿城体育继续加大技术创新研发力度,并改进生产线,成为国内首批开发免填充人造草坪、获得可回收人造草坪发明专利且实现量产的技术企业,并借助产品优势“扬帆出海”,展现中国体育“智造”实力。又如,搭乘全球健康理念普及东风,体育用品企业紧扣时代律动,青岛英派斯健康科技股份有限公司在“青岛科技创新园”建新体育产业园,配备数字化智能制造系统,契合“多品类、小批量、高频次”的高端定制和柔性生产业务特点,打造产品全生命周期数字化管理系统。

由此可见,我国赛事经济已经在从“观看参与”向“生活方式嵌入”转变,进而助推体育领域的民营企业持续突破技术壁垒、优化管理模式,为我国体育产业水平提升注入强大力量。

眼下,体育消费的场景仍在不断丰富和细化。《意见》提出的鼓励利用城市“金角银边”、闲置土地打造“15分钟健身圈”,也正在助推“单一场馆”到“城市活力枢纽”的空间重构。上海市徐汇区将高架桥下空间改造为极限运动公园,引入攀岩、滑板、小轮车等潮流项目,配备智能计时系统与社交分享功能,日均客流量超2000人次,带动周边商圈客流增长25%。

此外,随着VR滑雪模拟器、AI私教机器人、5G+体感设备等科技产品的加速普及,沉浸式体验正在重塑着人们的消费习惯。数据显示,2025年,全国智能健身设备市场规模突破300亿元,年复合增长率达45%。北京“智慧健身”通过“运动数据中台”实现用户体能画像分析,会员复购率达72%,较传统健身房提升近一倍。

体育企业多点开花,产业体系枝繁叶茂。未来,随着居民健康意识深化与科技创新加速落地,一个以服务消费为核心、科技赋能为特征、全民参与为基础的体育经济新生态正在成型。7万亿元市场的宏伟蓝图,已在脚下铺展。