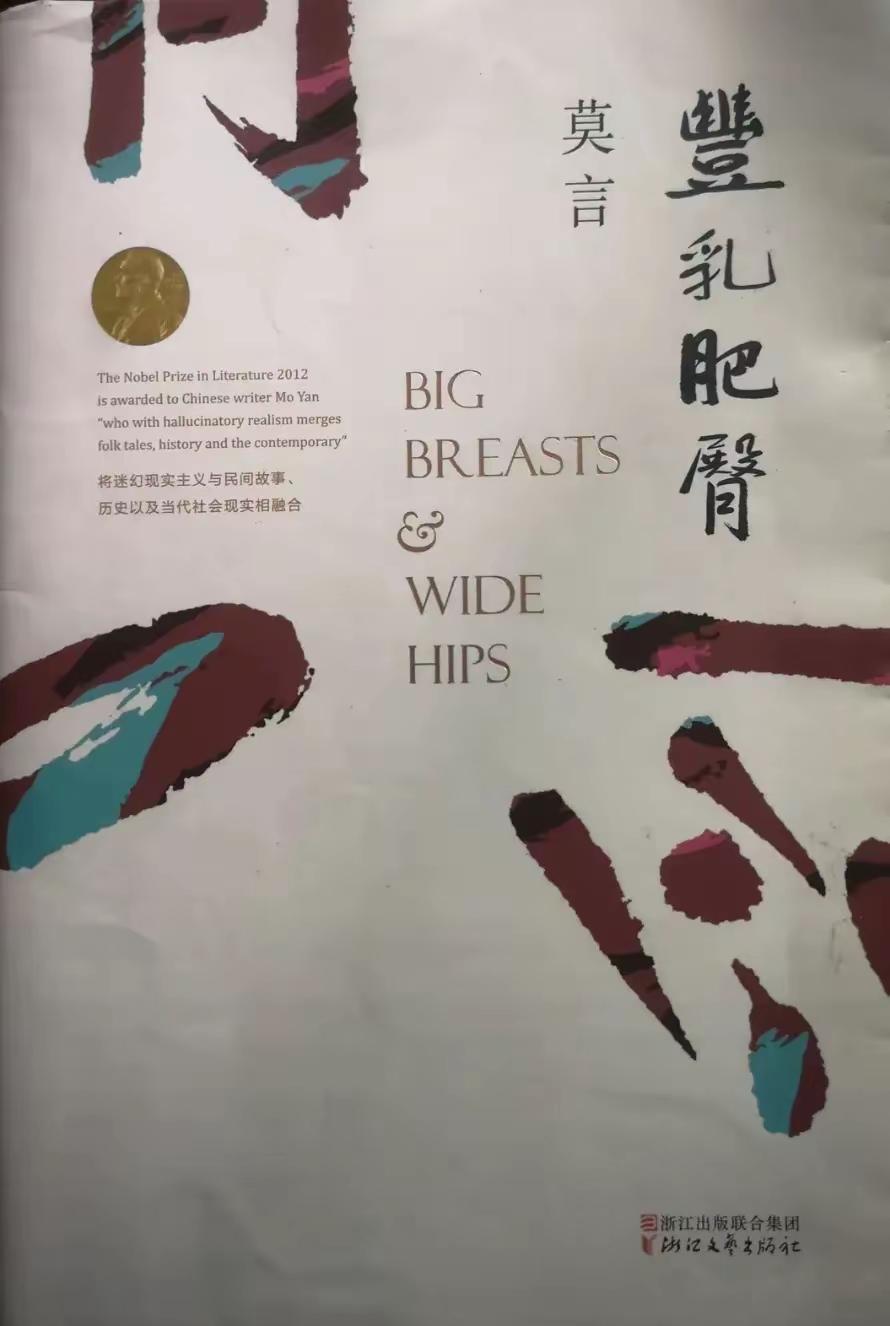

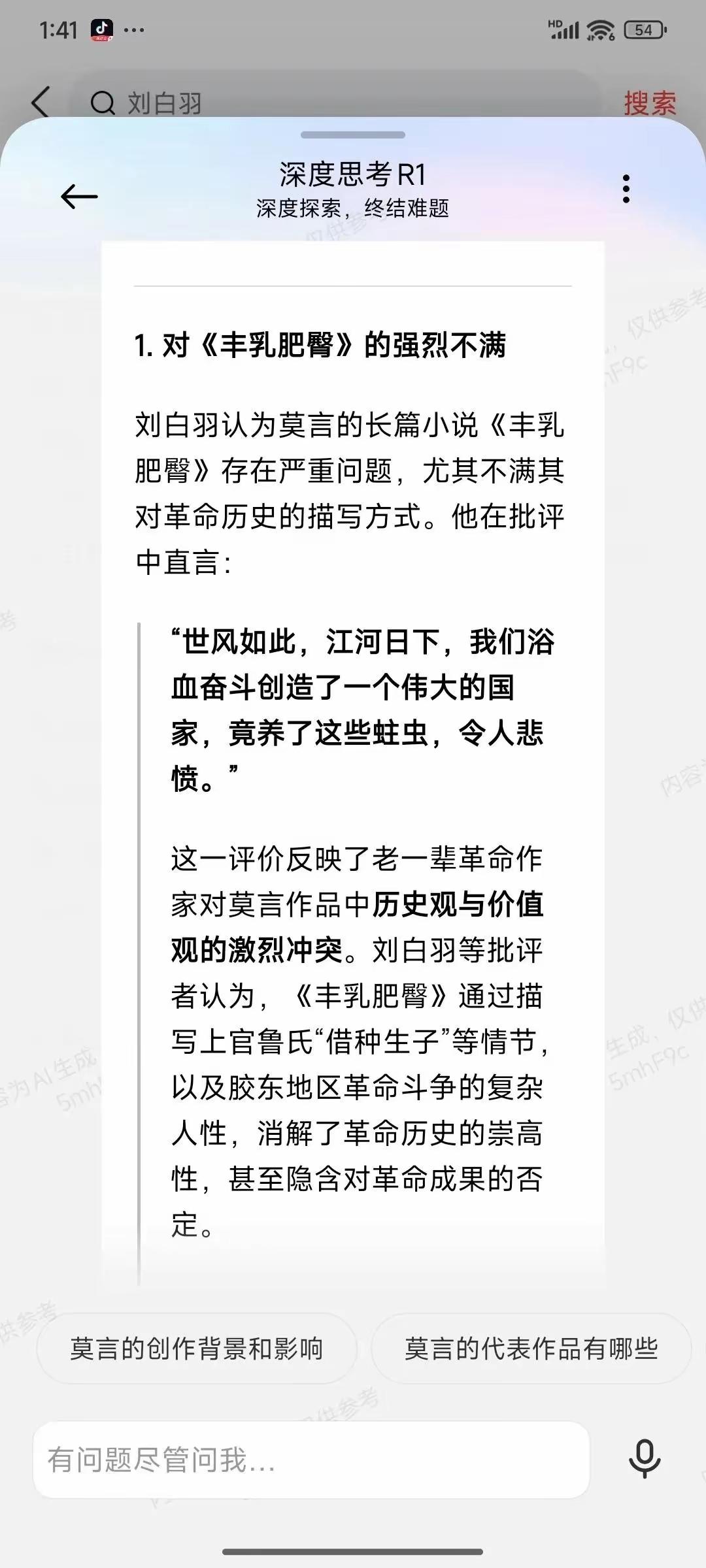

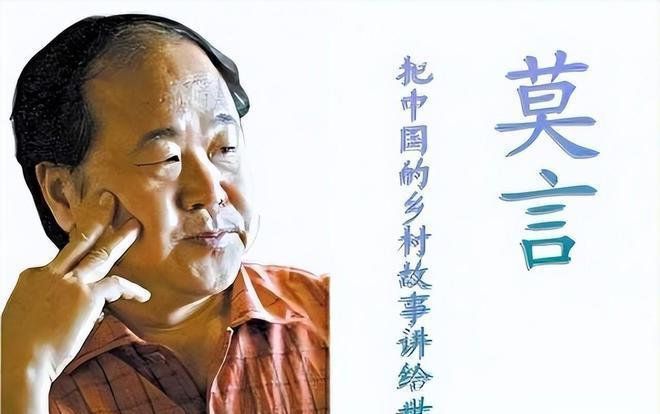

莫言争议漩涡:为何他从来不是“人民作家”? 作家莫言的名字总伴随两极分化的评价。有人捧他为文学巨匠,也有人激烈批评他的立场。这种撕裂背后藏着一个关键问题:到底该用什么标准评判他?事实上,争论的根源并非莫言是不是作家——这一点毫无争议——而在于他是否代表“人民”写作。 答案很明确:莫言自己从未承认过这一点。2000年他在美国一所大学演讲时,就清晰坦白了自己的写作动机。不是为了歌颂工农兵,也不是为了记录社会主义革命与建设;他写作的初衷极其现实——一是“为了过上一天三顿吃饺子的幸福生活”,二是为了吸引“石匠家那个睡眼朦胧的姑娘”。全部出发点都是个人化的,甚至带有私利。 他的创作方法也跟“人民作家”截然不同。他不认同“深入生活”那套传统做法,反而推崇虚构和想象。他以福克纳为精神导师,主张“作家不但可以虚构人物、虚构故事,还可以虚构地理”,甚至提出“应该大胆地、毫无愧色地撒谎”。他公开反对苦行僧式的采风写作,认为真正的创作来自内心的虚构王国。 更引发争议的是他随着成功而膨胀的野心。他毫不掩饰地说:“我的高密东北乡是我开创的一个文学的共和国,我就是这个王国的国王。每当我拿起笔,写我的高密东北乡故事时,就饱尝到了大权在握的幸福。”他甚至放言:“我让谁死谁就死,让谁活谁就活。”这种强烈自我中心的表达,与传统“人民作家”的服务意识、集体意识形成尖锐对比。 人民作家的使命是贴近工农兵、歌颂劳动与建设、反映社会主义现实。而莫言的写作明显走向另一条路:他主张“揭露”,提出“要把好人当坏人写”。他的主题常是黑暗、荒诞、甚至残酷的;他的高密东北乡不是一个理想化的乌托邦,而是一片充满复杂人性的土地。 用“人民作家”的框架去要求莫言,本身就是误判。他从未向往成为那样的作者,也从不在创作中隐藏自己的立场。如果他真的走那条路,或许根本不会获得诺奖——这一点,莫言比谁都清楚。 所以问题来了:我们是否应该接受一个作家,只写他想写的,而不是人民想看的? 莫言感悟人生 莫言语录感悟 莫言 莫言文学 莫言金句 莫言精神 晚熟的人莫言 莫言精句 如何概括莫言的声望?

![虽然我不爱听广播剧,但如果有一天小说界也这样了,我真的会崩溃[哭哭]](http://image.uczzd.cn/12098747954618061529.jpg?id=0)

评论列表