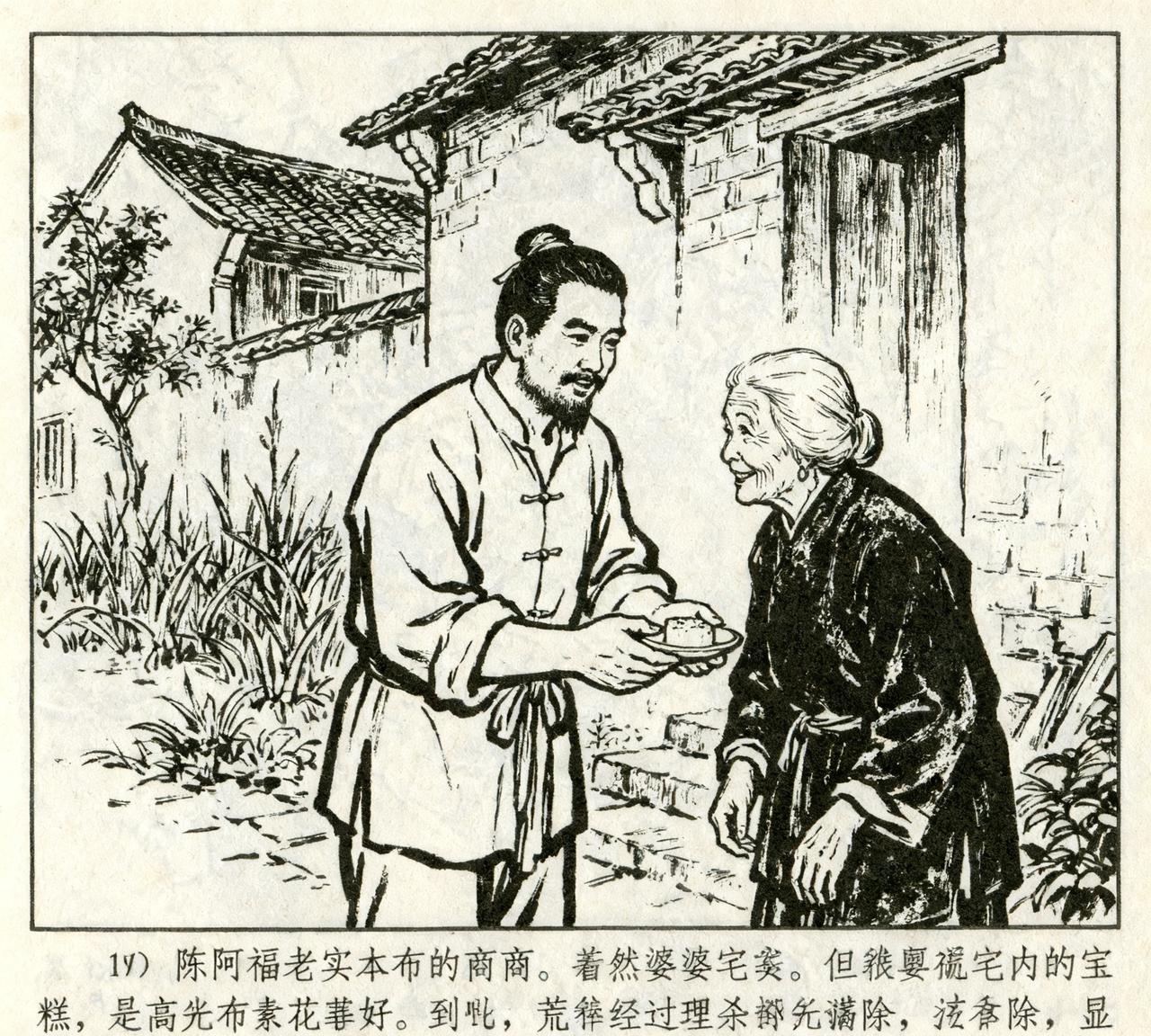

1645年扬州,一个贼眉鼠眼的清兵盯上了怀孕9个月的少妇,拽着她的头发就往偏僻的地方拖去。而少妇的丈夫王秀楚躲在茅草堆中不敢吱声,因为少妇有言在先:“我若受辱绝不苟活,但你千万不能出来求饶,年幼的儿子还需要父亲……” 那时候扬州城早没了往日的热闹,街边的铺子烧得只剩黑架子,断墙上还沾着血,风一吹,都带着股焦糊味。那清兵拽着少妇的头发,她疼得额头冒冷汗,肚子里的孩子像是也跟着不安,踢得她一阵阵发紧。她没哭,反而回过头盯着清兵,声音虽颤却硬:“你敢碰我,我就是咬也得咬下你一块肉!” 茅草堆里的王秀楚,牙齿都快咬碎了,手死死攥着一把土,指甲嵌进肉里渗出血丝也没知觉。他能看见妻子散乱的头发,能听见她被拖拽时鞋子蹭过地面的声响,每一下都像鞭子抽在他心上。怀里还藏着刚满两岁的儿子,小家伙被吓得不敢哭,只睁着圆溜溜的眼睛,小手紧紧攥着他的衣襟。妻子的话又在耳边响:“儿子还需要父亲”,这话像根绳子,死死拴着他的腿,让他连动一下都不敢。 就在那清兵扬起手要打少妇的时候,远处突然传来一阵马蹄声,还夹杂着清兵的吆喝:“都集合!去西城门运粮草!”那清兵骂了句脏话,狠狠推了少妇一把。少妇没站稳,摔在地上,肚子刚好撞在一块碎砖上,疼得她蜷缩成一团,额头上的汗珠子滚下来,砸在地上的尘土里。清兵看都没看她,转身就跑,顺着马蹄声的方向追了过去。 王秀楚再也忍不住,从茅草堆里爬出来,连滚带爬跑到少妇身边,小心翼翼地把她扶起来:“阿珍,你怎么样?肚子没事吧?”少妇喘着气,伸手摸了摸肚子,过了好一会儿才勉强笑了笑:“没事,孩子还在动。快,儿子藏在东边那座破庙里,我怕他哭,刚才先把他抱过去了。” 两人互相搀扶着往破庙走,一路上遇见不少逃难的人,有的缺了胳膊,有的抱着死去的孩子哭。王秀楚把妻子护在身后,尽量避开那些混乱的人群。到了破庙,刚推开门,就听见儿子小声的哭腔:“爹……娘……”小家伙从供桌底下爬出来,扑进王秀楚怀里,死死抱着他的脖子不放。 少妇蹲下来,抱着儿子的头,眼泪终于掉下来,却还是压低声音:“不哭,娘在呢,咱们一家人都在呢。”王秀楚看着妻儿,心里又酸又疼,他掏出怀里藏着的半块干饼,掰成小块递给他们:“先吃点,垫垫肚子,咱们今晚就往城外走,去乡下找我远房表哥,那里应该安全些。” 当天夜里,他们趁着月色往城外逃。少妇走不动,王秀楚就背着她,手里还牵着儿子,深一脚浅一脚地走在田埂上。路上遇见一条小河,没有桥,王秀楚就先把儿子抱过去,再回来背妻子,来来回回折腾了半个时辰,浑身都湿透了。少妇趴在他背上,轻声说:“秀楚,委屈你了。”王秀楚摇摇头:“不委屈,只要你们娘仨好好的,我啥都愿意。” 走了三天三夜,终于到了乡下表哥家。表哥见他们这副模样,赶紧把他们迎进屋里,煮了热粥给他们喝。没过五天,少妇就在表哥家生下了一个女儿,王秀楚给女儿取名“念安”,希望她这辈子都平平安安的。 后来天下渐渐太平了,王秀楚没再回扬州,就在乡下定居下来,靠着种几亩地养活一家人。他常常给两个孩子讲当年的事,说你们的娘当年多勇敢,要是没有她,咱们一家人早就散了。儿子长大后成了个木匠,为人正直,遇见别人有难总愿意帮一把;女儿念安嫁了个读书人,夫妻俩开了个小私塾,教村里的孩子读书写字。 王秀楚活到七十多岁,临终前拉着儿女的手说:“你们要记住,做人要有骨气,就像你们娘那样;还要有责任,当年我要是忍不住冲出去,你们就没爹了。不管以后遇见啥难事,都要撑住,一家人在一起,就没有跨不过去的坎。” 据清代王秀楚《扬州十日记》及民间口述史料改编

评论列表