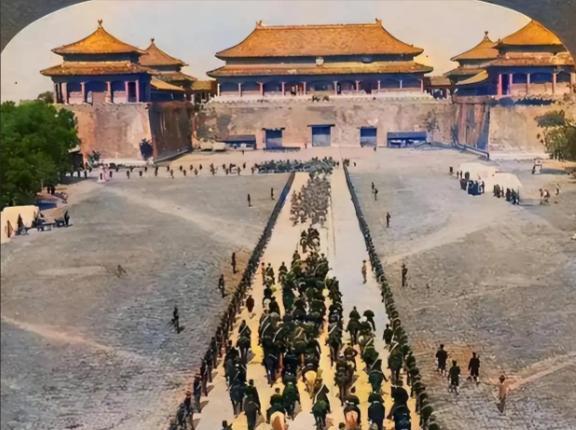

1949年,国家组织了7万人在北京故宫里清理垃圾,耗时整整9个月,清理出了近40年、约20万吨的生活垃圾,将故宫从破败不堪中拉扯出来,这样的场景令人难以想象。 1949年那会儿,新中国刚喘上一口气,百废待兴,北京城里里外外都得拾掇。这紫禁城,搁了几百年,从大清朝完蛋到民国打仗,就没人正经管过它。末代皇帝溥仪被赶出宫后,这里头更是成了三不管地带。 一个将近四十年没人系统打扫的家,会变成什么样?更何况这是个住了几百年皇帝、太监、宫女,占地七十多万平方米的“超级大院”。那积攒下来的东西,可不光是灰尘那么简单。 要说清理工作开始前故宫有多破败,那真是说都说不完。宫殿的广场上,杂草长得比半人高,风一吹,那草浪跟野地里似的。武英殿,当年印书的地儿,后来让军阀当了粮仓,又当马厩,马粪和烂谷子混在一起,那味儿能把人熏个跟头。宫里头的河道,像金水河,早就淤了,成了死水沟,里头啥都有,破鞋烂袜子,死猫死耗子。 最吓人的是那些堆积如山的垃圾。有些地方,垃圾堆得跟小山一样高,老北京管这叫“垃圾山”。其中最大的一堆,就在宫里头,堆了少说也有二三十年。里头有什么?清朝留下来的破烂宫廷用品、民国士兵扔的杂物、还有太监宫女们出宫时没带走的零碎。这么说吧,你闭着眼往里头抓一把,说不定就能掏出块前清的碎瓷片。 那会儿的老人回忆,说进宫都得踮着脚走,因为你不知道下一脚会踩着什么。整个紫禁城就像个巨大的历史垃圾箱,把一个时代的狼狈和混乱,全都装在了里头。 1949年,新政府下了决心,这地儿得收拾出来,这可是咱民族的脸面。一声令下,一场浩浩荡荡的大扫除就开始了。说是组织了七万人,其实里头成分可复杂了,有专门的工人,有附近的居民,有满腔热情的学生,还有刚放下枪的解放军战士。大伙儿心里都憋着一股劲:要把这皇帝的家,变成人民的公园。 那时候可没现在这些挖掘机、运输车。清理全靠最原始的工具:铁锹、扁担、箩筐和手推车。7万多人,就在这片废墟里,开始了蚂蚁搬家一样的工作。 有个当年参加过清理的老工人,后来回忆说,他们那组负责清理一处宫殿的院子。一铁锹下去,挖出来的不是土,是厚厚一层压实了的煤灰、烂木头和碎瓦片。他们就这么一锹一锹地挖,一筐一筐地往外抬。一个上午下来,手上的血泡都磨破了好几个,汗水把衣服浸得能拧出水来。 这活儿不光是累,还“惊喜”不断。清理垃圾堆的时候,时不时就能翻出点“宝贝”。比如一把断了柄的玉如意,几块龙袍上的碎片,甚至还有藏在墙角旮旯里、落满灰尘的象牙制品。每当这时候,工地的气氛就热烈起来,大家围过来看,感叹几句,然后文物专家就小心翼翼地拿个布包给收走了。 这种感觉很奇妙,上一秒你还在嫌弃这是堆破烂,下一秒它可能就成了国宝。这大概就是历史的魅力,它总在不经意间给你露一小脸。 这场大扫除,与其说是清理垃圾,不如说是一场“考古式”的拯救。故宫里很多建筑,因为年久失修,已经到了濒危的边缘。房顶漏雨,木头柱子糟烂,墙皮大块大块地往下掉。 清理工作进行的同时,修缮工作也开始了。那会儿国家穷,没那么多钱,更缺好材料。怎么办?就地取材。工人们从垃圾堆里把还能用的砖瓦、木料挑出来,清洗干净,再用回到建筑上。很多老师傅,凭着祖传的手艺,“用旧料修旧物”,愣是把一个个摇摇欲坠的宫殿给“救”了回来。 如今,距离那场大扫除已经过去了七十多年。故宫博物院成了世界顶级的博物馆,每年接待上千万的游客。我们习惯了它的整洁、壮丽和威严。我们惊叹于那些巧夺天工的文物,感慨于古代工匠的智慧。 但我们很少会去想,我们今天能看到这一切,离不开1949年那7万人的汗水和付出。他们用最朴素的方式,完成了一件最伟大的事。他们不仅清扫了物理上的垃圾,也扫除了一个旧时代的尘埃,让这座古老的宫殿,在新中国获得了新生。 现在故宫的保护工作做得越来越好,各种高科技手段都用上了。比如前几年启动的“养心殿研究性保护项目”,那修复过程,简直跟做外科手术一样精细。这当然是巨大的进步。但回想起1949年那场声势浩大的“人工清理”,那种纯粹靠人力和精神撑起来的壮举,更让人觉得震撼和感动。 所以下次再去故宫,走在干净的广场上,抚摸着红色的宫墙时,不妨想一想70多年前的那个场景:无数的人,在这里弯着腰,流着汗,从没膝的杂草和成山的垃圾里,为我们“捡”回了这座伟大的紫禁城。