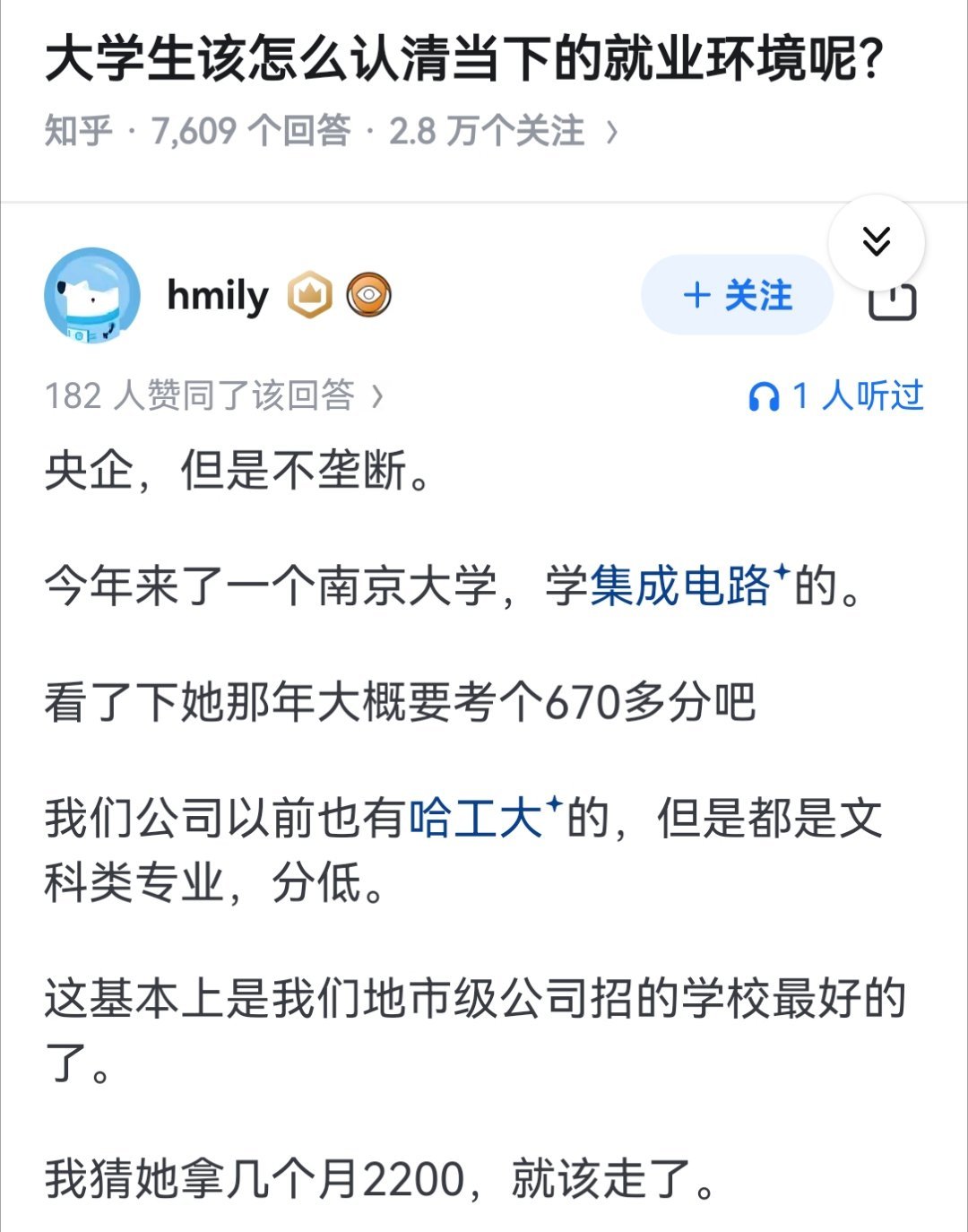

或许大学生拿着简历求职的时候,属于他们20岁的生长痛就开始了。最近看到黑龙江大学的秋招双选会,放眼望去,密密麻麻的都是人。双一流大学的硕士、博士照样要排队到地铁口,明明也才20出头的年纪,穿着自己认为很端庄正式的衣服,期待但也无奈地成为求职大军中的一员。11万参与招聘会的学生,又有多少个企业能容纳这么多人?这种现象甚至是普遍的。 最近各个大学秋招陆续开始,哪个大学都是密密麻麻的人头,“你不干,有的是人干”。上学的时候觉得资本家太嚣张,找工作后发现这是残酷的事实。 大学生人多是不争的事实,从2022年起,我国高校每年毕业生已经突破千万。2026年,全部大学生预计毕业人数大约是1250万,相比于2025年毕业的1222万大学生,数量增加了28万;甚至到了2038年,预计应届毕业生人数将达到最高峰值1673万。 大学生是金子,但当社会遍地都是金子的时候,这些人才又该何去何从?都说大学生多,可这种现象却不是他们造成的。社会在发展,需要人才来帮助建设。名号打出去了,所有人都坚信大学生有前途,但逐渐会发现,云端高校越来越多,上学费用也越来越贵,华而不实的专业也越来越多,大家都陷入在本科困境里,到头来却发现找不到对口的工作,无奈只能继续深耕,考公、考研,跟着这条明明已经走到尽头的求学之路继续走下去。挤来挤去,发现硕士、博士也饱和了。 要知道,全国高校教职岗位年均也才3.5万个,但仅2023年,就有近4万名博士想进入学术界。社会不需要这么多大学生来工作,却需要我们带动消费。大学生带来的消费可以养活很多行业:从上学开始,书本和教辅的费用让印刷厂挣得盆满钵满;当然,学校旁边的复印店看到这壮大的求职场面,一定会乐得开怀,超11万人的彩色简历对于他们来说不过是一张张钞票。 不止这些,校园里到处设立的超市,饭菜越来越贵的食堂,周边的酒店、KTV,还有奶茶店、咖啡店,甚至是校门口卖水果的小贩,这些行业的经济都离不开大学生的消费。 他们提供了源源不断的消费,带动了无数行业发展,却无法拯救自己。原来,20多岁的生长痛远比18岁的要痛得多。