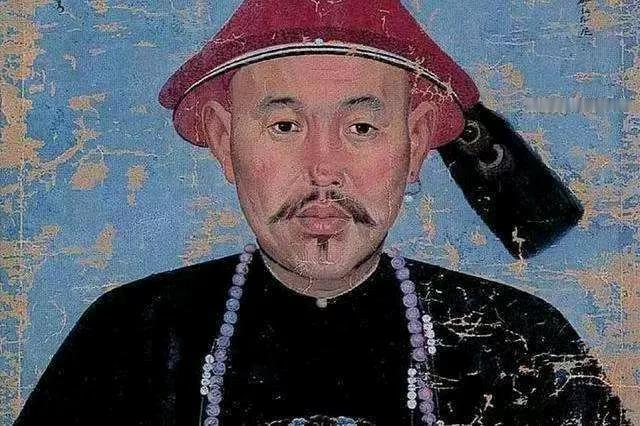

雍正二年(1724年)十二月十三日,废太子胤礽病重难愈,雍正只好让大臣为其安排后事,随后胤礽便病逝于咸安宫,享年51岁。 胤礽这辈子,真可以用“高开低走”来形容。他生于康熙十三年,是康熙的次子,母亲赫舍里氏是康熙最爱的皇后,可惜生他时难产去世了。康熙把对皇后的感情全寄托在这孩子身上,宠得不得了。康熙十四年,胤礽才一岁,就被立为皇太子,这可是清朝头一回这么早就定储君。康熙对他的期望有多高,后来的失望就有多大。 小时候的胤礽确实争气。聪明伶俐,五岁读书,满汉蒙文都学得溜,儒家经典倒背如流。康熙亲自检查他的功课,见他字写得漂亮,文章也讲得头头是道,高兴得不得了。骑射功夫也不差,十来岁就能拉弓射箭,百发百中,朝臣们都夸他是个全才。康熙曾说他是“社稷之福”,还觉得这儿子孝顺得让人感动。可惜,好景不长。 胤礽长大了,脾气也跟着变坏。他仗着太子身份,越来越骄横,动不动就发火。宫里传出不少事儿,说他责罚下人毫不留情,有时候一点小错都能让他大发雷霆。康熙看在眼里,起初还忍着,毕竟是自己捧在手心的儿子。可到了康熙四十七年(1708年),事情彻底闹大了。胤礽被指控跟亲信密谋,甚至有谋害康熙的嫌疑。康熙气得拍桌子,宣布废了他,说“天下绝不能交给这种人”。从此,胤礽的太子梦碎了。 被废后,胤礽的人生就像从云端摔到谷底。他被关进咸安宫,名义上是宫殿,实际上就是个高级监狱。没了自由,没了权势,他只能在那儿熬日子。咸安宫里冷冷清清,宫人送来的饭菜再好,他也吃不出滋味。曾经的意气风发,变成了整天对着书本发呆。他身体也不行了,咳嗽不断,精神一天比一天差。 那时候的胤礽,估计心里五味杂陈。他小时候被夸上天,长大了却落得这下场。史书里没说他具体咋想的,但从他后来的表现看,他多少有点认命的意思。咸安宫的生活,成了他后半生的缩影——孤单、落魄,还有无尽的后悔。皇权斗争就是这么残酷,输了就啥也没了。 到了雍正二年冬天,胤礽的身体彻底垮了。他病得起不了床,咸安宫里忙成一团。雍正听到消息,表面上没啥大反应,但心里肯定不平静。毕竟,胤礽是他大哥,当年夺嫡的时候,两人没少斗。可现在人快不行了,兄弟情分多少还剩点。 雍正一方面派医官去瞧瞧能不能救,另一方面直接让大臣准备后事。这态度挺耐人寻味,既没冷漠不管,也没表现得多伤心。胤礽病重的时候,身边只有长子弘皙陪着。他喘着气交代后事,特意嘱咐弘皙要忠心侍奉雍正,别生啥歪心思。这话传到雍正耳朵里,他挺感慨,觉得胤礽到最后还是懂事的。 雍正也没亏待胤礽的后人。他下令封弘皙的妈李佳氏为侧福晋,还安排胤礽其他妾室和孩子的生活,有的跟李佳氏一起过,有的另给房子住。看得出来,雍正在这事儿上还是有点人情味儿的。 雍正二年十二月十三日,胤礽没挺过去,在咸安宫去世了,51岁。这个年纪在当时不算短命,但对一个曾经的皇太子来说,实在是凄凉。他死得悄无声息,没啥大动静,留下的只有一堆让人感慨的故事。 雍正给他的丧事定了调子,按和硕亲王的规格办。理郡王府上下都得披麻戴孝,好些皇亲也奉命悼念。弘皙负责送灵柩,雍正还派了侍卫护送,一路送到郑家庄搭的灵棚。之后,胤礽被追封为和硕理亲王,葬在黄花山,谥号“密”。这待遇不算差,多少给了他点身后尊严。