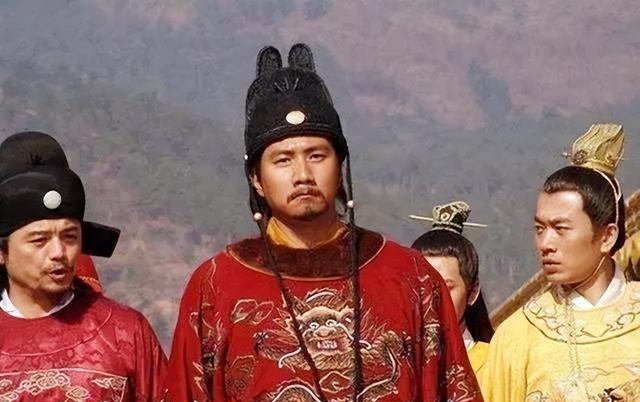

1368年,南京应天府城头炮响三声,朱元璋披上冕服,登基称帝。就在群臣山呼万岁之时,一道诏令传出,震惊天下。 他命福建泉州蒲姓家族永世不得翻身,男子一律为奴,女子一律为娼。更狠的是,他下令挖出蒲寿庚的棺木,掘地三尺,鞭尸三百。 百姓议论纷纷,这位开国皇帝为何要对一个早已入土的人施以如此残酷的惩罚? 朱元璋并非一时兴起。要理解这道圣旨,就得追溯到元末的泉州。泉州曾是东方第一大港,蒲寿庚正是那里的海商巨擘。 他出身阿拉伯裔望族,世代经商,势力庞大,掌控泉州海外贸易大权。元军南下时,蒲寿庚选择投靠,利用财富和人脉替元朝稳住东南沿海。 他的举动在许多人眼中,就是背弃汉族士民,帮助外族坐稳江山。从那一刻起,泉州百姓就把他视作“千古罪人”。 元朝后期,百姓民怨四起。泉州的汉人更是对蒲家怨声载道。蒲寿庚不仅靠与元廷勾结稳住地位,还在动荡时期强行掌控港口,逼迫船户听命,甚至传出过压榨掠夺的事迹。 对普通人来说,他不是护航的豪商,而是骑在头上的枷锁。元亡明兴,泉州百姓纷纷上书,揭发蒲家的劣迹,把“助纣为虐”的罪名扣得死死的。 朱元璋本就痛恨一切与蒙古结盟的势力,听闻此事,更是怒火中烧。 朱元璋的性格,向来是有仇必报。他出身贫寒,少年流浪,亲眼见过元军压迫百姓的惨状。等他坐上皇位,最先想到的就是清算旧怨,树立权威。 蒲寿庚虽然早已死去多年,但象征意义极大。对朱元璋来说,鞭尸不仅是泄愤,更是要告诉天下:凡是背叛民族、勾结外敌的人,哪怕死了,也要追究。 蒲家的血脉更是被连坐,世世代代不得翻身,这种极端做法既是惩罚,也是警告。 泉州蒲姓一夜之间跌入深渊。男子被登记为奴籍,失去自由,女子被迫从事最屈辱的行当。这个家族从富商豪门沦为贱民,几乎被彻底抹去尊严。 其他商贾见状,无不心惊。朱元璋的铁血手段,让整个东南沿海都不敢再心存侥幸。皇帝用最残酷的方式,割断了蒲家可能的复兴之路,也彻底扭转了福建的权力格局。 这道圣旨虽然狠辣,却并非单纯出于私愤。朱元璋很清楚,明初立国,必须肃清旧势力,重塑秩序。对泉州这样的海港重镇,更要掌握在中央手里。 蒲家世代垄断贸易,如果不连根拔起,必定留下后患。朱元璋以血腥方式摧毁蒲姓,就是要把权力牢牢攥在自己手中。诏令传开后,海商再不敢擅自拥兵自重,泉州也被彻底纳入明廷掌控。 历史的吊诡在于,朱元璋的铁血政策,既体现了冷酷,也带来了秩序。蒲寿庚的名字从此背负骂名,被记作民族败类。 泉州蒲姓后人长期承受污名,生活在奴籍与耻辱中。有人暗地里为蒲家喊冤,认为他在乱世中只是求自保。 可在民族情绪高涨的时代,任何为外族效力的举动,注定被钉在耻辱柱上。朱元璋的鞭尸与连坐,正好迎合了民心。 从1368年的那道圣旨开始,蒲寿庚与他的家族成为明初最沉重的历史注脚。一个曾经富可敌国的海商世家,瞬间被打入尘埃。 朱元璋用极端的手段,告诉天下:新朝需要的不是豪商权贵,而是彻底的忠诚。鞭尸三百,不只是针对一个死去的人,更是对所有心怀不轨者的警告。 历史悠悠,泉州港口依旧涛声不息。 人们走在街头,依稀还能听见旧时传说。朱元璋的圣旨化作阴影,压在蒲姓后人心头数百年。 一个家族的兴衰,一座港城的命运,就这样与权力、背叛、清算纠缠在一起。