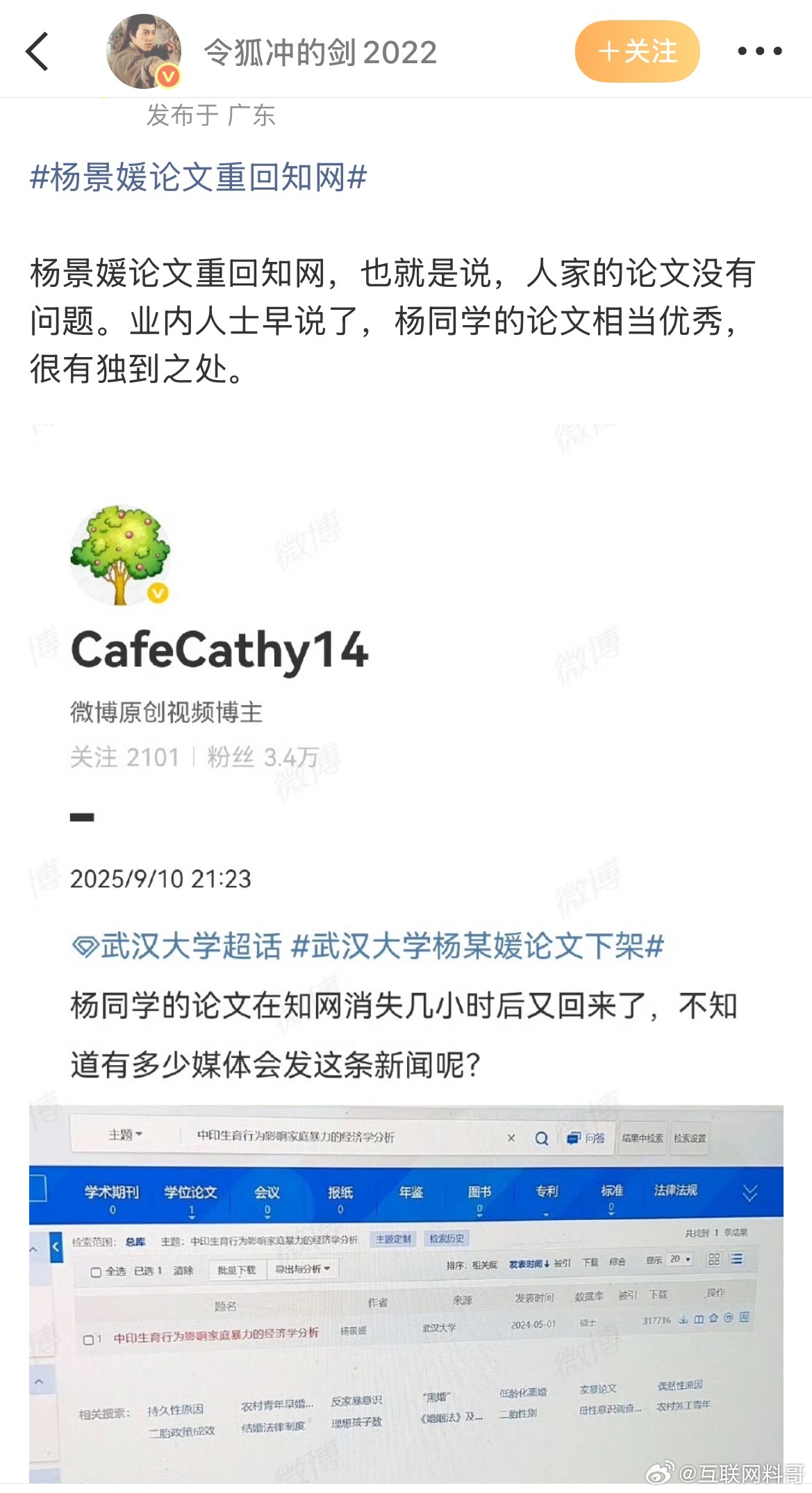

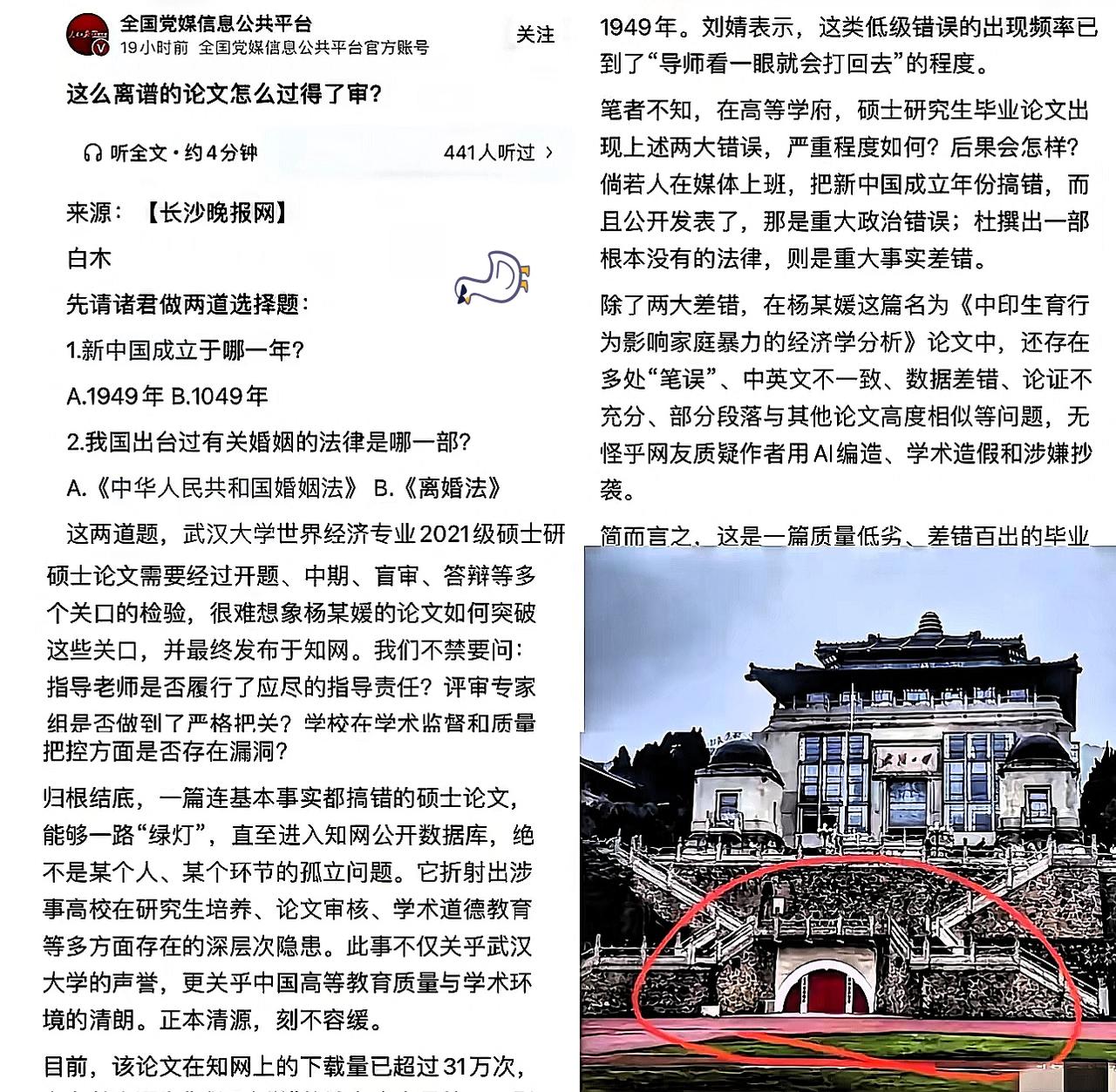

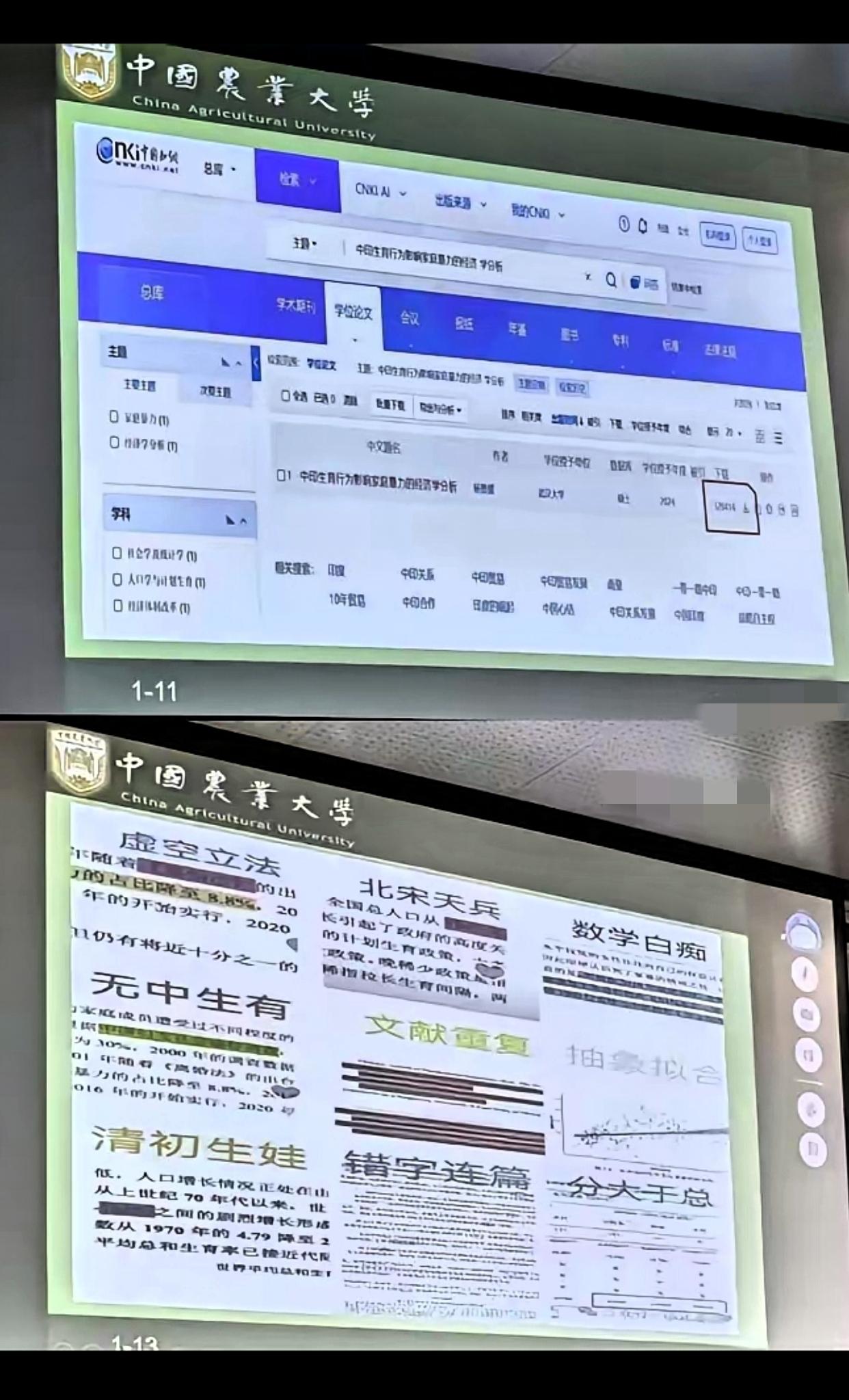

武汉大学杨同学论文事件暴露的不仅是个体学术失范,更是整个学术评价体系的事。 这篇被《中国新闻周刊》揭露存在大量低级错误的论文,将新中国成立年份误写为“1049年”、杜撰《离婚法》等常识性错误频现,甚至被指使用AI编造内容,却能通过开题、中期、盲审、答辩等多轮审核并公开发表于知网,下载量超31万次 。 这种学术低级错误的出现,折射出当前高校学术治理的深层病灶。 论文从写作到发表的全流程是如何层层审核把控的? 在指导环节,西南地区某高校讲师刘婧指出,此类错误导师看一眼就会打回去,但杨同学的导师显然未尽到基本把关责任。 盲审环节本应是学术质量的“防火墙”,但论文中“中印生育行为影响家庭暴力”的荒诞选题,以及数据逻辑断裂等硬伤,竟能通过匿名专家评审,这是怎么评审通过的?让人真的匪夷所思。 论文被质疑后,知网先下架后恢复的反复操作,学术成果管理难道就是这样随意性? 在“唯论文”指挥棒下,研究生培养异化为“论文制造流水线”。 武汉大学作为“双一流”高校,其硕士论文本应体现学术创新能力,但杨同学的论文中“中英文不一致”“论证不充分”等问题,暴露出学术训练的空心化。 该同学凭借此论文成功保研香港某大学读博 ,这样的学术不端也能成为“晋升捷径”? 这场学术丑闻的代价已远超个体层面。论文下载量破纪录的传播,严重损害了武汉大学乃至中国高等教育的国际声誉。 当常识性错误能堂而皇之通过审核,当AI生成内容成为学术“捷径”,正在透支的不仅是学术公信力,更是科技创新的未来。 唯有打破“形式合规”的虚假繁荣,建立“零容忍”的学术诚信体系,才能让高校真正成为知识创新的策源地,而非学术垃圾的生产车间。 关于杨同学的论文已经吵闹了很长时间,到现在仍然没有一个明确的结果,相信将来也不会有一什么结果,这不得不让人觉得痛心和失望! 您怎么看?