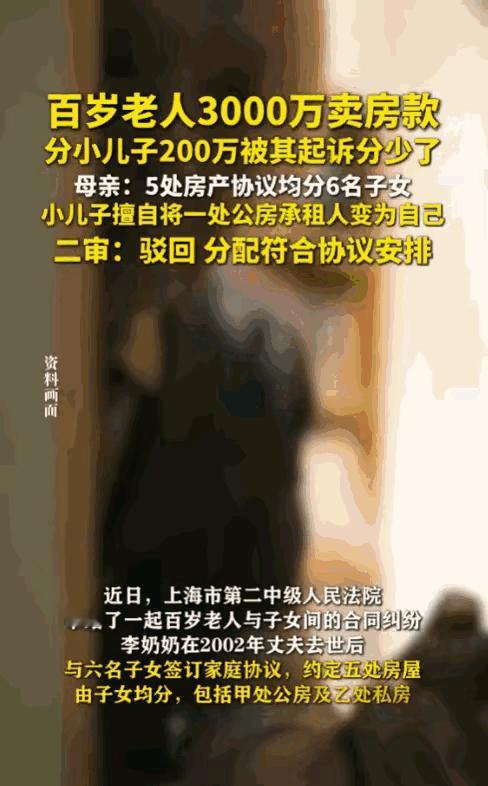

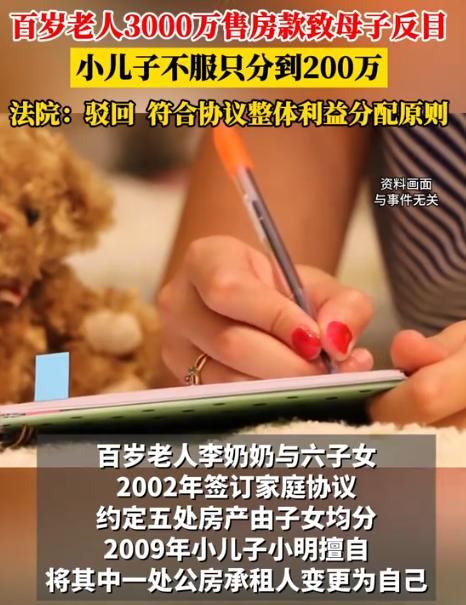

“金钱面前,亲情一文不值!”上海一位百岁老人卖掉名下房产,拿到近3000万售房款,然后分给6个子女,5个哥姐每人得400多万,就小儿子只分到200万。小儿子不服,起诉母亲和哥姐要求重新分房款!老人反驳:小儿子早就偷偷占了一套公租房,现在还贪心,没道理。让人意外的是,一审和二审法院判决完全相反! 一辈子攒了5处房产,想着子女多,得公平,就和6个子女签协议,说以后房产不管咋处理,收益都平分。 后来有一处房子卖了近3000万。李奶奶按协议,给5个子女每人分400多万,给小儿子明明(化名)分200万。明明拿到钱当场就吵:“妈,为啥他们都拿400多万,就我200万?不公平!”李奶奶无奈:“你忘了?之前那套公租房,你没商量就把承租人改成自己了,那房子也算分配的,现在扣掉,给你200万不少了。” 明明不听,直接把李奶奶和哥姐告了。一审时,明明说:“我妈分房款没算公租房,现在卖的是其他房子,就得平分,每人500万。” 一审法院觉得协议有效,但没说清公租房的事,卖的是另外的房子,就该6人平分。所以判李奶奶再给明明300多万补差额。 李奶奶和其他子女都懵了,觉得不合理,明明都占了公租房,咋还能多分?他们不服,就上诉。 到了二审,情况变了。法院仔细看协议,还了解公租房情况。原来2009年,明明没经家里人同意,就把公租房承租人改成自己。李奶奶和子女签的协议是5处房产收益平分,现在明明私下占了一处,违反了协议。卖房款是这些房产的整体收益,明明提前占了便宜,现在分剩下的,给他200万符合协议。 所以二审法院驳回明明上诉,说之前的分配符合协议。 这事在网上传开,网友议论很多。有人说:“小儿子太贪心,占了公租房还想要更多,亲情在他眼里不如钱。”也有人说:“一审咋判的?没搞清楚情况,还好二审改了,不然老太太得多寒心。” 我身边也有类似事,邻居家老爷子有套老房子,想留给子女平分,小儿子平时对老爷子最不上心,分房时却闹得最凶,非说自己该多分。最后闹得一家人关系特别僵。 其实啊,家里分财产,最该讲的是情分。父母一辈子攒下的东西,想公平分给子女,是希望大家和睦。可总有子女只盯着钱,不顾亲情。就像这事里的小儿子,占了公租房还不满足,非要争更多,最后闹上法庭,赢了官司,也输了亲情。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。