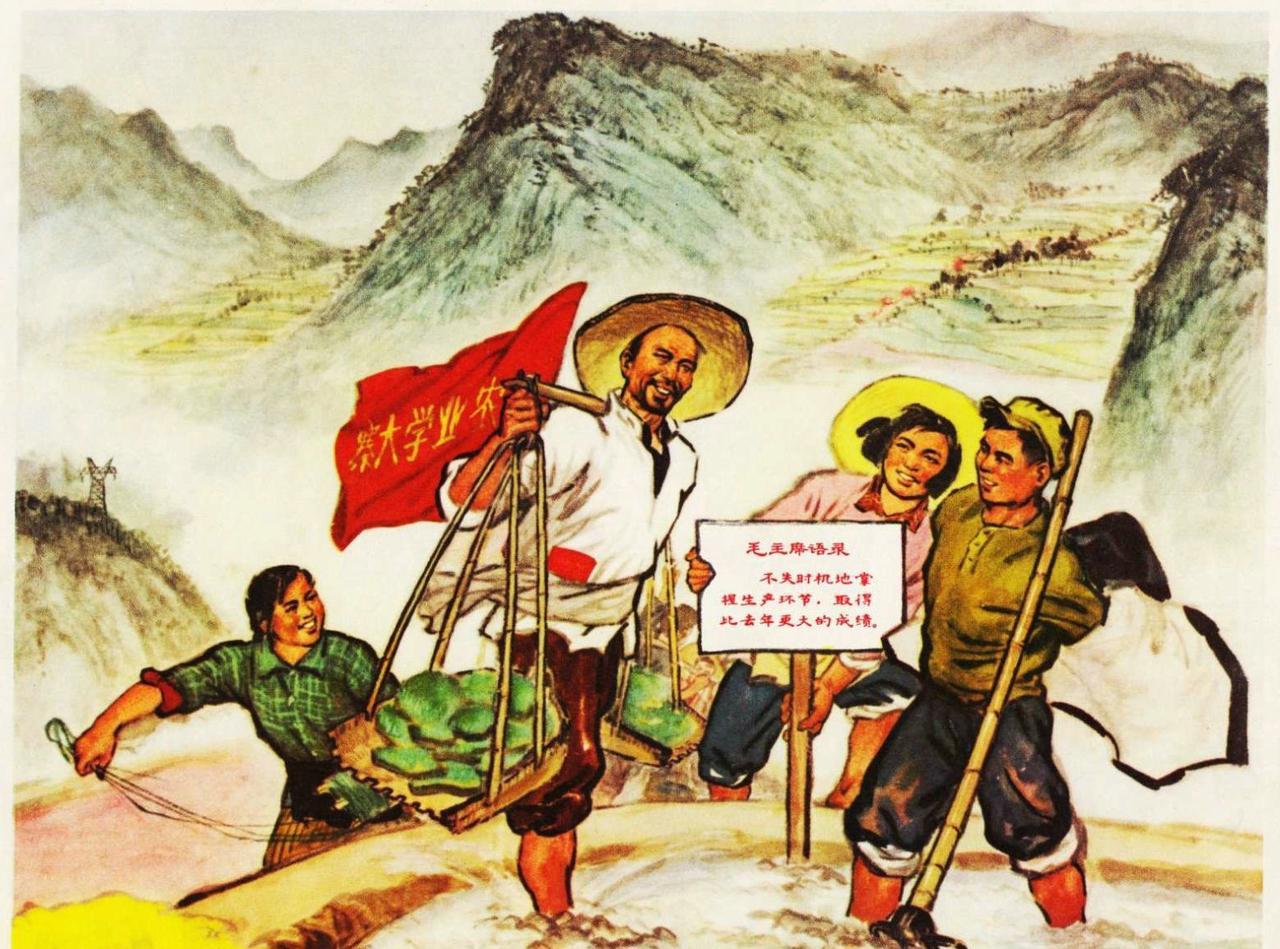

农业专家温铁军曾发出疑问:“要是按照当初的设想继续发展,中国的乡村会走向何处?”其实笔者认为,人们对分田到户之所以争论不休,归根结底还是姓“资”姓“社”问题束缚人们的思想。长期以来人们没有完全搞清楚“什么是社会主义”,在农业发展方向上,认为只有走农业集体化道路才是社会主义的“阳关大道”,搞分田到户则是走资本主义道路的“机会主义”。后来几经争论,分田到户在实践中取得的巨大成效,消减了人们对包产到户是否可行的疑虑,进一步促使人们对分田到户的关注点从“能不能搞分田到户”转向“分田到户姓什么”的问题上。 在 20 世纪 60 年代初,中国农村犹如一艘在狂风巨浪中艰难前行的巨轮,面临着严峻的经济困境。运动的浪潮虽然曾带来过一时的激情与憧憬,但也留下了诸多亟待解决的问题。彼时,农村生产力遭到严重破坏,粮食产量大幅下滑,农民生活陷入了前所未有的艰难境地,温饱问题成为横亘在他们面前的一座大山。 就在这艰难的时刻,安徽率先挺身而出,开启了一场意义非凡的农村经济体制改革探索 —— 实行责任田制度。这一举措宛如黑暗中的一道曙光,为困境中的农村经济发展带来了新的希望。它打破了传统集体经济模式的束缚,以一种全新的方式将土地与农民紧密相连,激发了农民内心深处对土地的热爱和对生产的积极性。 责任田制度的核心在于将土地按人口或劳动力比例分配给农户,农户需自行承担相应的生产责任,这就如同为农民量身定制了一份专属的 “责任清单”。在这个过程中,乡村社队则扮演着调控部门的角色,负责分配土地、设立标准并进行相应的奖励和处罚,确保整个制度的有序运行。这看似简单的制度设计,实则蕴含着巨大的能量,它改变了以往 “大锅饭” 式的生产模式,让农民真正成为了土地的主人,从而开启了农村经济发展的新篇章。 20 世纪 60 年代初,安徽实行责任田制度,为农村经济发展带来了一场震撼人心的变革,尤其是在家庭副业领域,其成效令人惊叹,养殖业的蓬勃发展便是最好的例证。 安庆专区的太湖县,在实行责任田后,养殖业迎来了爆发式增长。1961 年,生猪、家禽业的增长幅度达到了十几倍,这一数据犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪。如此迅猛的增长速度,不仅在当地农业发展历程中留下了浓墨重彩的一笔,更展现出责任田制度对家庭副业的强大推动作用。每一头茁壮成长的生猪、每一只欢快鸣叫的家禽,都仿佛是农民辛勤劳作与制度红利共同孕育的结晶,见证着农村经济复苏的奇迹。 宿县符离集区同样在责任田的滋养下,养殖业取得了令人瞩目的成绩。1961 年 3 月实行 “责任田” 办法后,当年养猪数量达到 4581 头,相较于 1960 年增长了 71.6%;羊的数量为 11208 只,比 1960 年增长 50.7%;鸡的数量更是达到 32083 只,较 1960 年增长了 145% 。这些不断攀升的数字,生动地描绘出一幅养殖业繁荣发展的画面。褚庄公社三山大队,这个仅有 230 户的小村庄,养猪数量却达到了 345 头,平均每户 1.5 头。这样的养殖密度,在以往的集体经济模式下是难以想象的。在这里,责任田制度如同一场及时雨,滋润着每一户农家,激发了他们发展养殖业的热情和潜力。 这些地区养殖业的爆发式增长,并非偶然。责任田制度的实施,让农民对土地和生产拥有了更多的自主权,他们能够根据自家的实际情况,合理安排生产活动。在养殖业方面,农民可以更加精心地照料牲畜和家禽,合理调配饲料,优化养殖环境,从而大大提高了养殖的效率和产量。这种从 “要我养” 到 “我要养” 的观念转变,正是责任田制度激发农民生产积极性的生动体现。