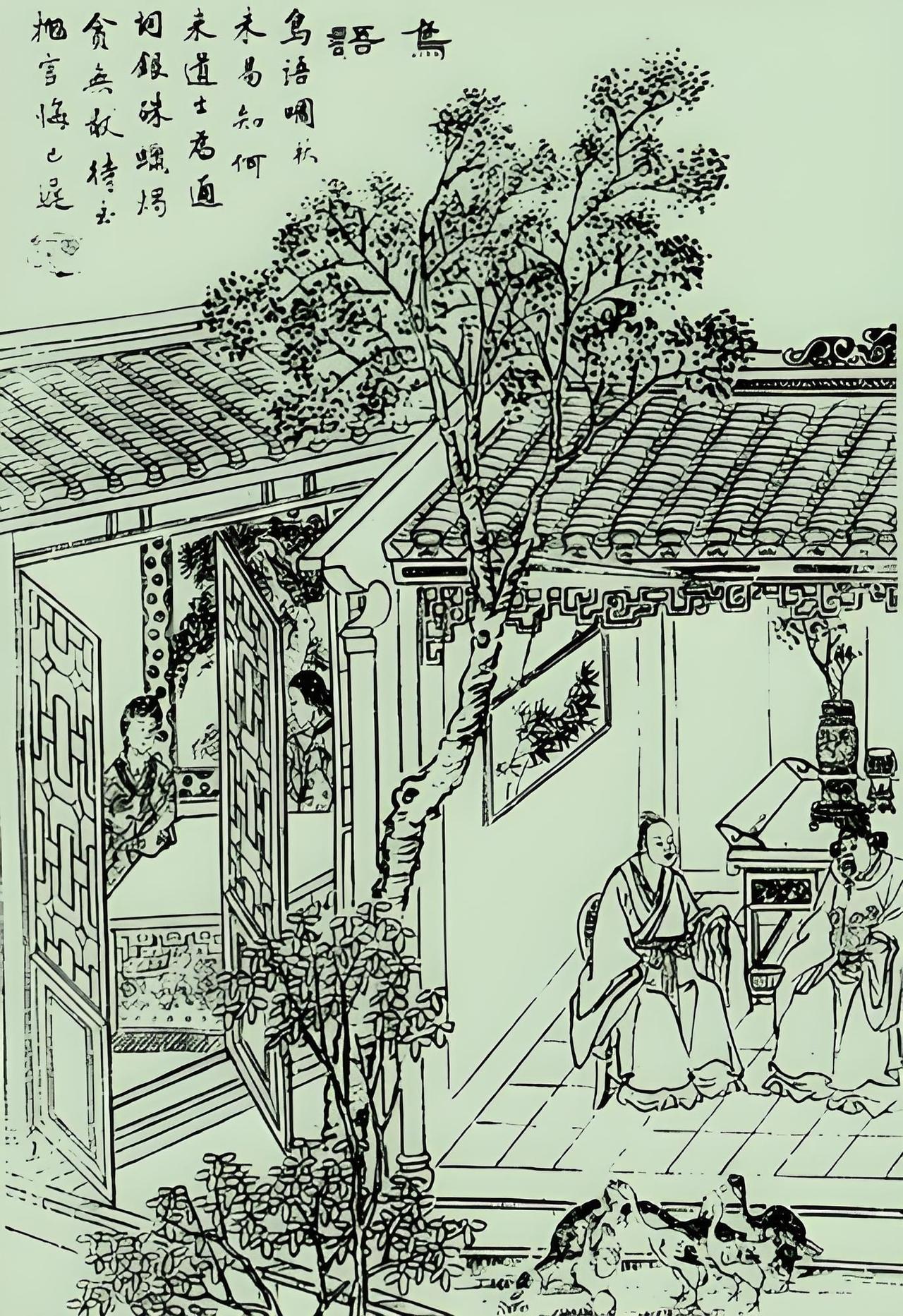

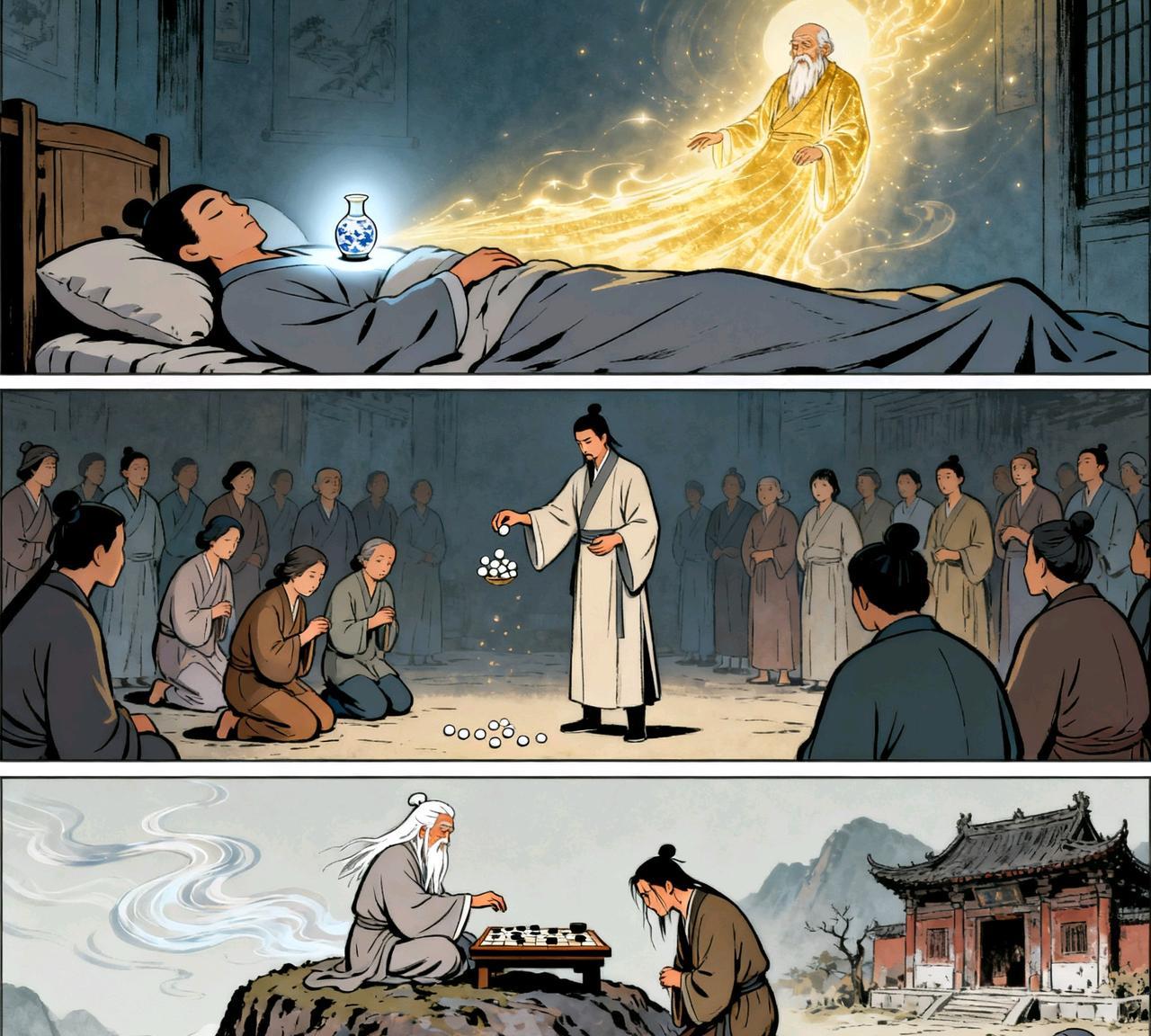

古时候,有一位道士在山中修炼,整日与群鸟共舞,通过长期观察总结,竟然学会了识别鸟语。 北宋熙宁年间,豫西伏牛山深处,一位法号明德的云游道士,竟然能辨别百鸟之音、通晓禽言兽语? 其实,这明德道人并非生来便有异能。 他年轻时便看破红尘,遁入这伏牛山深处结庐而居,一心向道。 在山中这么多年,除了打坐诵经,便是观云听风。 陪伴他最久的,便是山林间的万千鸟雀。 寒来暑往,他日复一日地观察它们飞翔的姿态、鸣叫的节奏、求偶的欢愉、遇险的惊惶。 起初只是消遣,渐渐竟能从那高低起伏、长短不一的鸣叫声中,隐约感知到鸟雀传递的简单信息。 何处有清泉,何处藏毒蛇,何时暴雨将至。 经年累月的专注与体悟,最终让他掌握了辨识多种鸟语的本领。 这并非神授仙传,而是源于对自然万物至诚的倾听与理解。 一日,明德道人下山化缘,行至山脚一村庄。 天干口燥,他准备讨水喝的时候,忽然听到这家农户院中老槐树上,两只杜鹃鸟发出急促而尖锐的鸣叫。 旁人听来不过是寻常鸟噪,明德道人却心头一凛。 因为,他听到了“大火难救,可怕!大火难救,可怕!”的警示。 道人慈悲为怀,立刻将所闻告知农家主人,恳请他们夜间务必小心火烛,最好暂时离家避祸。 农人一家面面相觑,甚至觉得这道士是在装神弄鬼,直接把他赶了出去。 明德道人无奈叹息,只得离去。 那夜,那户人家果然灶火失控,火借风势,不仅自家房屋化为灰烬,更殃及邻里数家。 待到火灭,惊魂未定的农人想起白日道人的警告,追悔莫及。 此事迅速传开,乡民皆惊,视明德道人为能预知吉凶的“活神仙”。 消息不胫而走,传到了时任该县县令耳中。 这位县令正苦于治下多有不顺,闻听有此奇人,顿生兴趣。 他甚至想到把他招揽到麾下,可以帮助自己逢凶化吉,稳固官位。 于是,县令遣人将明德道人恭敬请入县衙,奉为上宾。 起初,县令确也虚心,每逢疑难不决之事,便请道人“聆听天机”。 道人深知鸟兽之言多为眼前所见所感,并非真能预卜未来,但感念县令礼遇,也愿将所闻如实相告。 在衙署后园常有鸭群游弋,一日,县令与明德道人在园中散步,鸭群嘎嘎乱叫。 县令好奇问道人鸭语何意? 道人倾听片刻,尴尬的直言相告道:“鸭群聒噪,似在议论大人内宅不宁,言道‘罢了!罢了!偏向她!偏向她!’” 县令闻言,脸色微变。 因为,最近他的妻妾正为琐事争执不休,吵闹声连后院都能听闻,县令不胜其烦才躲到园中,不想竟被鸭群“说破”。 自此,县令对明德道人的鸟语之能更深信不疑。 然而,这位县令并非清廉自守之人。 他贪墨成性,常借各种名目克扣朝廷下拨的赈济钱粮、河工银两,甚至强占民田,中饱私囊。 衙署上下,怨声载道。 一日,县令处理完一笔来路不正的款项,心中正自得意,又与明德道人行至园中。 恰逢鸭群再次经过,县令心血来潮,又问鸭语。 道人细听后,沉默片刻方道:“今日鸭鸣,与前不同。它们似在替大人计算一笔账目。” 县令追问何账? 道人如实回答:“鸭声嘈杂,反复提及‘蜡烛一百八,银朱一千八’。” 县令一听,这正是他前日刚贪墨入账的两笔款项数目,分毫不差! 他顿时面红耳赤,认定道人是在借鸟语讥讽自己,虽表面强作镇定,心中已生嫌隙。 第二年,朝廷派员巡查地方吏治的风声渐紧。 县令因劣迹斑斑,心中惶恐不安。 一日,县令在衙署宴请几位乡绅,席间推杯换盏。 忽然,窗外传来杜鹃鸟“不如归去”的啼鸣。 座中一位乡绅酒意微醺,半开玩笑地问明德道人:“道长,这杜鹃啼叫,又是何意啊?” 道人望向窗外,又瞥了一眼县令:“杜鹃悲鸣,其意甚明,乃‘丢官而去’之兆。” 此言一出,满座皆惊。 县令勃然大怒,认为道人此言是诅咒,是故意在众人面前折辱于他。 他当众厉声呵斥道人“你简直就是妖言惑众,”还命衙役即刻将他逐出县衙,永不许再入。 明德道人本就不愿久留这污浊之地,见县令如此反应,正好离开。 果然,不出两月,朝廷派下的巡按御史查明县令贪赃枉法、鱼肉百姓的诸多罪状,一纸奏章直达皇上御桌。 圣旨下达,县令被革职查办,锒铛入狱,家产抄没。 昔日威风八面的县太爷,最终落得个身败名裂的下场。 消息传到山中,明德道人只是默然。 他深知鸟兽之语,不过是它们对周遭环境变化的敏感反应。 与其说是预言,不如说是对不安定气息的本能感知。 县令的倒台,实乃其咎由自取。 明德道人晚年依旧独居深山,与鸟兽为伴。 天地自有其声,人心当存敬畏,莫待祸至临头,方悔不当初! 主要信源:(文献——《民间故事》)