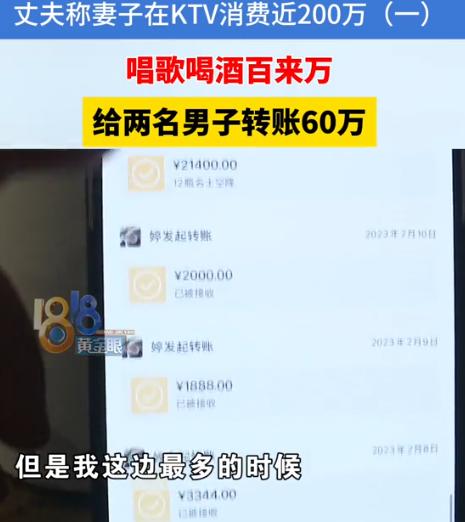

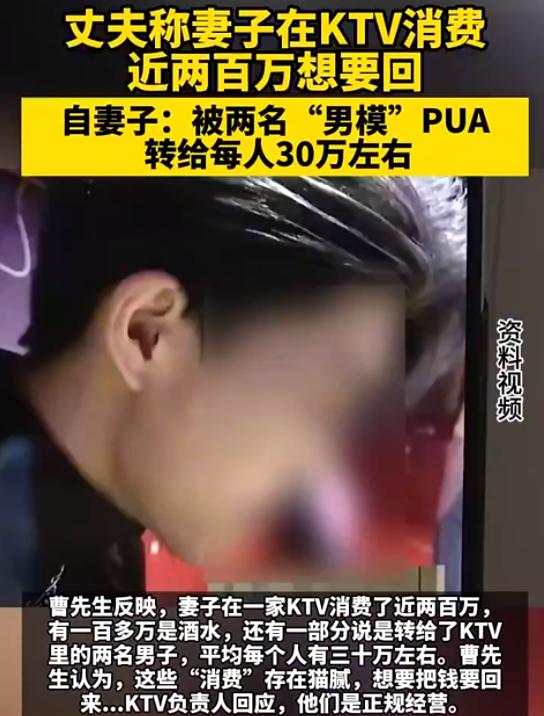

“想白嫖?”2024年,浙江,一女子在KTV瞒着丈夫点了两名男模,在有偿陪侍的过程中,女子身心得到了极大满足,给两名男模身上花费了60万,还买了100多万酒水。谁料,在她丈夫发现后,女子却哭诉她是被“精神控制”了,不曾想男子选择原谅她,并怒斥KTV要求退钱,负责人的回应亮了! 说到这位王女士,其实她的家庭并不算贫困。他的丈夫曹先生在外做生意,虽然近几年行情不景气,但还算能撑起一家人的生活,可谁能想到这样的家庭会因为一场“娱乐消费”差点崩塌。 王女士在 2021 年辞去工作,成了一名全职太太,孩子上学后,她每天空闲时间多了起来,曾经的忙碌被突然抽空,生活里只剩下琐碎家务,日子渐渐显得单调,孤独感和无聊感就像空气一样无声,却慢慢渗进她的心里。 这个时候一位闺蜜把她带进了所谓的“精品KTV圈子”。起初只是喝喝酒、唱唱歌,算是换个环境,散散心。但没多久,她在那儿遇见了几个长相俊朗的“男模”。 他们很懂怎么跟人打交道,张嘴就是一句“姐,你今天真美”,或者“你就是我心里的韩剧女主”。这种久违的被赞美、被关注的感觉,让王女士心里泛起久违的涟漪。 久而久之,她开始频繁光顾。对她来说这里是消遣场所,更像是能暂时逃离无聊生活的“秘密花园”。 然而这个“花园”并不便宜。有报道指出,KTV负责人周姓男子否认有偿陪侍存在,声称钱款其实是“私人借贷”。可不管名目是什么,钱确实是从她账户里源源不断流出去的。 说到钱,才是这件事真正触目惊心的地方。王女士总共花掉了将近两百万:光酒水就超过一百三十万,那些洋酒每瓶四五万,价格比一辆电动车还高。有些酒买来甚至没开瓶,就被堆在角落当装饰。 给男模的私人转账超过六十万。有时候一次几千,有时候一晚上能转好几次,最多一次直接打了八万。更离谱的是消费不只发生在KTV里。她和男模的微信对话里,充满了“宝贝”“爱妃”之类的称呼。男模偶尔还会编一些理由,比如“最近手头紧”,她就心甘情愿再转一笔钱。 这已经不单是娱乐消费,而是一种带有情感依赖的金钱往来,这样的投入,当然不是一时冲动。它像温水煮青蛙,一点点把人拖进漩涡。每次转账,她可能觉得“不过几千”,可积少成多,最后就是一个天文数字。 前文说过她的丈夫曹先生是做生意的,有一天他准备给供应商打款,却发现账户上少了两百多万。他慌了以为遭遇诈骗,赶紧问妻子。 王女士一开始支支吾吾,说卡不在身边,要回去查。等到实在瞒不住,才承认钱是自己花掉的。可以想象曹先生当时的心情:既震惊,又愤怒,还夹杂着无力感。毕竟,那是他们的“救命钱”。 面对质问,王女士哭着解释,说自己不是为了出轨,更不是被人强迫,只是感觉像被“催眠”,脑子不受控制。换作别人可能早已选择离婚,但曹先生没有。他的做法让很多人意外:他原谅了妻子,把责任对外,把矛头指向KTV和男模,要求他们退钱。 于是他带着妻子找上门,报警、投诉,还把事情曝光给电视节目《1818黄金眼》。警方到场后却表示:这属于个人消费,没有明确诈骗成分,很难立案。市场监管部门虽介入,但KTV依旧态度强硬,所有消费都是明码标价,自愿买单,想退钱?不可能。 经过一番调解,结果是:KTV退了10万,男模退了2万。相比200万的窟窿,只能算是九牛一毛。 这件事抛出了一个尖锐的问题:自愿消费和诱导消费之间的界限,到底在哪里?法律人士分析,如果娱乐场所确实存在“有偿陪侍”,那可能触及违规。但如果只是明码标价的酒水、顾客自己掏钱转账,法律就很难认定为诈骗。 警方给出的说法也印证了这一点:缺乏强迫和欺骗的直接证据,因此只能作为经济纠纷处理。 可公众的声音,比法律更直白。有人冷嘲热讽:花钱的时候那么开心,现在事后赖账,说什么“精神控制”,那以后谁还要为自己的行为负责? 也有人觉得,王女士其实是情感上的受害者。她的空虚让她掉进了“话术陷阱”,男模利用她的心理弱点,让她掏空了家底。这在道德层面,显然值得警惕。 还有不少人替曹先生打抱不平。一个在外拼命挣钱的男人,回家却发现钱全砸进了酒瓶和“甜言蜜语”里。这样的婚姻还能维持多久? 这场轰动一时的“200万KTV事件”,照出了许多层面的现实,对个人来说,孤独和空虚是最危险的陷阱,一旦失去自控力,就可能被情感操纵牵着走。 对商家来说,利用人性的弱点来推销高额消费,虽未必违法,却触碰了道德底线。对社会来说,如何界定“诱导消费”,如何保护消费者,仍是一个需要制度回应的问题。 归根结底,钱花出去了,不会凭空回来。成年人每一个选择,都必须自己承担后果。 可最让人心惊的,并不是那200万的钱,而是背后隐藏的真相:一个看似平凡的家庭,可能只因为几句甜言蜜语,就分崩离析。 信源:1818黄金眼