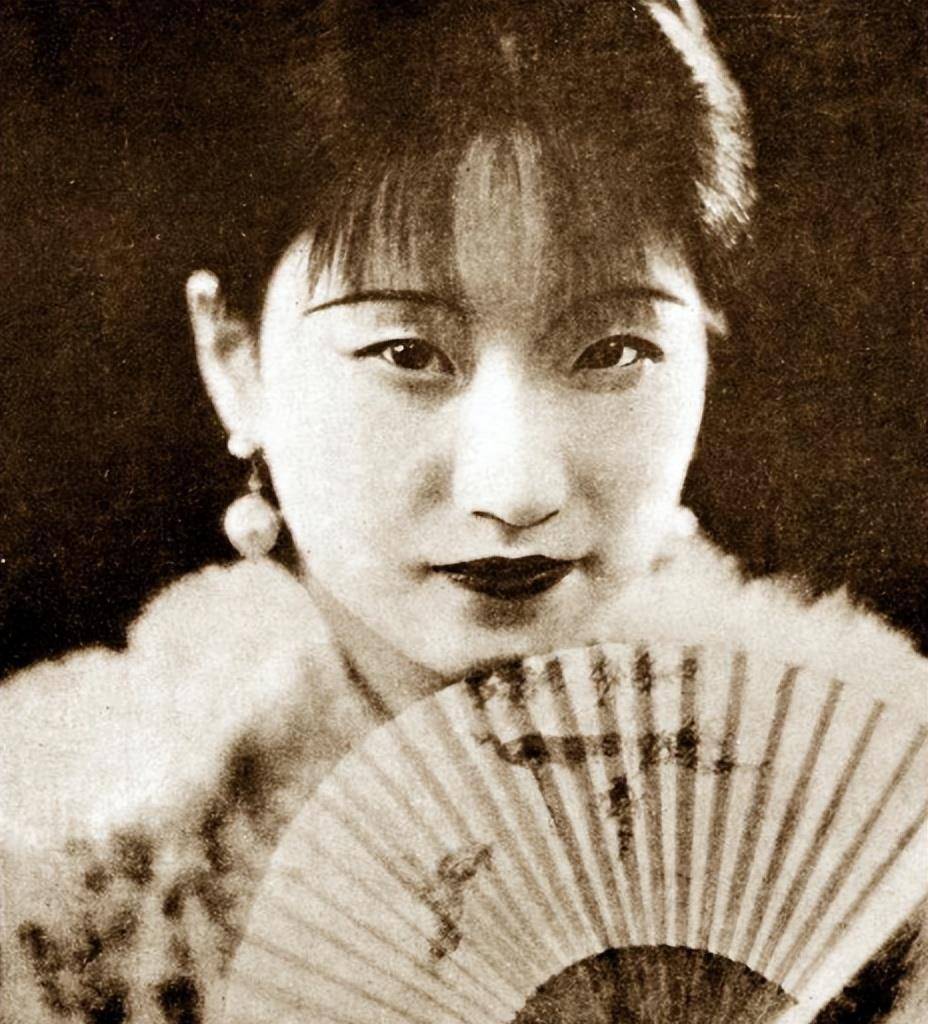

1965年,陆小曼去世后,好友揭露了她一个隐秘,说起来不算新鲜,但细节没人愿意多讲,说她那段头婚其实挺压人的,该事引发持续关注。 她第一次结婚是在北京,时间挺早,大概1920年代,婚礼规格挺高,她穿得也讲究,是那种立领滚边旗袍,朋友说她笑得不真。 对方姓王,是军职,说是西点毕业的,家里也不差,听说当时她父母很满意,还说姑娘能安稳下来不容易。 但结婚后没多久,她就不太高兴了,老是说累,说白天能忍,晚上实在不想回房,有时候在朋友家坐到深夜也不走。 一个她熟的昆曲先生说,有次她来听戏,一晚上都在掐指头,回去前还问有没有借口能留宿,说是怕有人等着。 那会儿她丈夫确实管得紧,但不是那种吵闹型的,反而事事规矩,白天练兵晚上回屋,什么都安排好,可她说她不想这样过一辈子。 她没正面讲具体为啥离婚,但有次她自己说,“你说一个人,动不动就一整晚不歇,这日子过得人都空了”。 朋友听完也没接话,只是劝她还是好好过,但她摇头,说“不是不想,是撑不住”。 再后来,她丈夫出差时间长了点,她就常和朋友出去看展、听曲子、泡咖啡馆,还时不时和一个叫徐的男子走得近。 那个男的是她丈夫的朋友,斯文白净,爱念诗,也会听她抱怨,别人说他们像是走得太近了,但那时候没人敢明说。 有个司机说看到两人坐黄包车没坐稳,她靠着他胳膊,他也没躲,还帮她拢了下披肩,这事传开后她丈夫调走了那司机。 再后来她丈夫外放,说要她一起去,她说剧社那边排戏走不开,他也不勉强,只是托朋友看着她。 隔年,她丈夫从外地回来,直接约她谈,她也没扯别的,就说了句,“咱们还是算了吧”。 据说离婚那天,两人坐在六国饭店一个小包间里,她拿出协议,他没说话,只把一只小钢笔搁桌上,她看了眼签了。 朋友说她走出来的时候没抹粉,手上戴着结婚时的玉镯,但脸色像是刚出病房那样,眼白发灰。 离婚那阵,她和徐某来往频繁,有时候一起逛琉璃厂,有时候看戏到夜里,他给她买过一把画扇,她在上面写了“亦舒”。 再往后,她和徐某正式在一起了,生活其实没想象中顺利,那人教书很忙,收入不高,她又花得快,两人常为账本发愁。 1931年徐某坐飞机出事后,她在家没吃没喝三天,朋友送了点热汤过去,她开门时穿着他的旧睡衣,头发全乱。 那之后她变了,鸦片也断断续续地抽,后来搬到上海,说是安心整理画稿和手稿,不再谈感情。 有人说她晚年手上总戴着一枚戒指,不是结婚那只,是后来刻的,上面写着“空山新雨后”。 1965年她走后,有老友清理她的书桌,在一本旧档案夹边上发现一张便条,字迹浅淡,只写着:“此段留空,待与曼看荷”。 落款没写名字,但她身边人认得出那字是王姓前夫的,他那年在部队做事,手写文件多,这话像是顺手写下又没送出去。 她晚年常穿灰色粗布衣,说是眼睛不好不喜欢亮色,还说热水泡脚最解乏,但再没提过王某。 2015年那人军职档案公开,显示他曾参与一场重要战事的后勤规划,2018年他在国外读书的成绩也被公布,说是工科出色。 2023年开罗有个博物馆展出了一只旧怀表,背后刻着“北海之约”,档案显示是1923年造的,估计是他留的。 这段事如今也没人说得清,她从没对外谈过王某,也没写进回忆录,那些话只有她自己知道是真是假。 她去世那年,上海文史馆给她办了个小展览,展品里夹着几页荷花图稿,全是线描,一枝没开,全是荷梗。 她好友说她晚年常说一句话,“有些事不说就是没发生”,但她说这话的时候手总在抖,也不知道是不是心里有事。 目前这段旧事无更多公开资料,相关书信未在个人遗物中发现,是否仍有未解之处,尚无定论。 信息来源:当事人提供信息,部分内容参考公开文献及博物馆档案展览资料